古往今来,无数名人墨客,总会在提笔时,忍不住被乡愁占据思绪,然后道尽思念,就如曾在厦门停留的作家余光中的笔下,乡愁是“小小的邮票”、是“窄窄的船票”,还是“矮矮的坟墓”,短短几句便道尽思念和无奈。内心的感受被文字精准表达,一时间,乡愁仿佛也有了寄托,这便是阅读的力量。

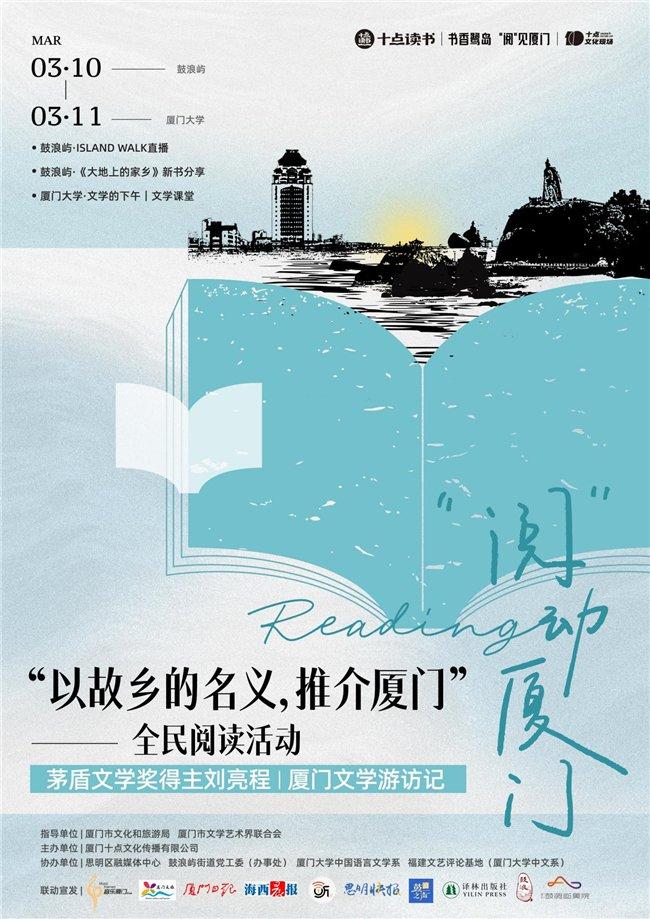

为了进一步在全市营造“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围,2024年4月23日“世界读书日”前期,在中共厦门市委宣传部的支持下,由厦门市文化和旅游局、厦门市文学艺术界共同指导,思明区融媒体中心、鼓浪屿街道党工委(办事处)、厦门大学中文系联合协办,厦门市重点文化企业十点读书联动译林出版社,发挥文旅商融合和线上传播的优势,共同开展了“以故乡的名义,推介厦门”主题全民阅读活动暨“乡愁的文学追寻·从乡村到海岛”茅盾文学奖得主刘亮程厦门文学游访记。

此次活动中,第十一届茅盾文学奖得主、作家刘亮程担任“乡愁”分享嘉宾,通过一次ISLAND WALK(岛屿漫步)、一场线下书店创作分享会、一堂大学纯文学课堂,结合阅读,以多元化的方式,唤醒大家对故乡记忆,并引发南北方作家、文化名人大家对于“乡愁”的讨论,多维展示厦门,展现思明,助力厦门加快文化强市建设,丰富群众精神文化生活。

从乡村到海岛,阅读让“乡愁”更加具象

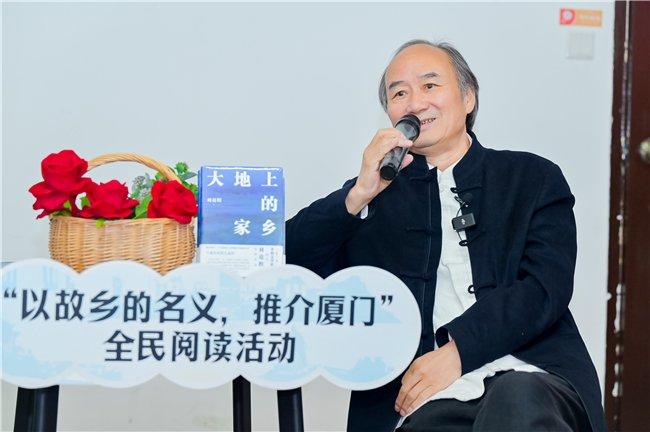

刘亮程老师是中国作家协会散文委员会副主任、新疆作家协会主席、自治区文联兼职副主席、著名作家。1962年,刘亮程老师在新疆古尔班通古特沙漠边缘的一个小村庄出生,之后一生,刘亮程老师便一直在故乡和家乡中守望,这也让他的很多作品都离不开村庄,如诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《一个人的村庄》《在新疆》《一片叶子下生活》等,这些文字中对故乡和乡愁的理解,常常让人深有感触,如他在《一个人的村庄》中写道:“故乡是一个人的羞涩处,也是一个人最大的隐秘。”在《从家乡到故乡》中写道:“家乡是地理和文化的,故乡是心灵和精神的。家乡存在于土地,故乡隐藏在心灵。”也因此,刘亮程老师被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。

而当刘亮程老师踏上鼓浪屿,乡村的乡愁和海岛的乡愁,便发生了碰撞。3月10日上午10点,“以故乡的名义,推介厦门”主题全民阅读活动的第一场“乡愁的文学追寻·从乡村到海岛”ISLAND WALK,如约在鼓浪屿举行。在鼓浪屿街道党工委(办事处)的大力支持下,活动还邀请到鼓浪屿历史研究者黄长铗老师、厦门本土青年作家、《岛屿的厝》作者龚万莹老师、厦门市第二批文化产业优才、知名双语主持人、十点读书铭泉和刘亮程老师一起漫游鼓浪屿。在舒适的海风中,他们漫步于钢琴码头、音乐学校、林语堂旧居、菽庄花园等多个具有文化内涵的地方,多方面呈现出鼓浪屿的文化氛围和烟火气息。

刘亮程老师也动情地讲述到小时候对海的想象,说:“离乡虽是不一样的,但乡愁是一样的。”不管是来自关山万里的乡愁,还是来自海上漂泊的乡愁,乡愁最终的归处,都在我们的内心。和刘亮程一起同行的鼓浪屿历史研究者黄长铗老师对此也深有感触,讲起福建人在百年前的“出发”与“回望”,厦门本土青年作家、《岛屿的厝》作者龚万莹老师和十点读书铭泉也纷纷讲述了自己对乡愁的看法,原来不管是从哪里出发,乡愁都藏在细微处,一个味道、一场雨,便足以引起对故乡的思念。

从家乡到故乡,“乡愁”是藏在文学里的盛宴

在刘亮程老师看来,故乡,是一个人的精神家园,这也是刘亮程老师把文字和乡愁糅合在一起的重要原因。感同身受的文字,细微之处的表达,刘亮程老师的文字无疑是打动人心的,也使得刘亮程老师的作品被越来越多的人看到和肯定,2015年6月,刘亮程老师获得“第十六届百花文学奖”散文奖,2023年8月11日,刘亮程的《本巴》荣获第十一届茅盾文学奖。时隔不久,刘亮程老师的新书《大地上的家乡》出版,这是一本对故乡回望的散文,也是刘亮程老师十年来的第一本散文集,这十年里,刘亮程老师回归乡村,耕读、写作、喂鸡、种菜,丰富了心灵,也找到了最初的感悟。于是,他把这十年来的生活和所见所闻都写在了这本书里。那么从文学的角度回望故乡,究竟是一种怎样的姿态呢?

3月10日下午3点,鼓浪屿·会审公堂(鼓浪屿新时代文明实践所)如期举行了“以故乡的名义,推介厦门”主题全民阅读活动的第二场“《大地上的家乡》新书分享暨读者见面会”。活动中,刘亮程老师带着新书《大地上的家乡》和大家隆重见面,并从回忆创作初心开始,以文学的角度,从家乡聊到故乡。正如刘亮程老师所说:“人是跑不出家乡的。你可以离开家乡,在外面做多大的事业,这都没有问题。但是你身体中的有些东西永远都被家乡所塑造。”所以我们终其一生,都和故乡有着紧密地相连。在活动的后面,读者们也对书中的场景和刘亮程老师互动,在热烈的氛围中,文学和心灵的碰撞,最终成为乡愁的一场文化盛宴。

脚步到不了的地方,就用阅读去丈量

作家余光中曾在采访中说:“对我而言,厦门兼有故居和故乡的双重感情。”厦门大学是余光中的母校,他的第一首诗也发表在厦门报纸上,可以说厦门大学是文学的乐园,也是“乡愁”的故乡,所以“以故乡的名义,推介厦门”主题全民阅读活动的第三场活动,定在了厦门大学,由刘亮程老师带来一堂面对厦大学生的文学课。

3月11日下午2点30,“文学的下午|茅盾文学奖得主刘亮程·在厦大的一堂课”在厦门大学如期举行。活动中,厦门大学中文系教授、博士生导师、“厦门大学南强青年拔尖人才”A类、中文系副主任徐勇、十点读书铭泉和刘亮程老师先是一起沿着“鲁迅文学”的路线,寻访厦门大学,然后在厦门大学的科艺中心为全校学生,带去一趟纯文学课。

来自法学院的李同学说,刘亮程老师的作品,带着令人踏实的乡土气息。他在乡下人种田、城里人奔忙的时候,以一个闲人的身份观察一场风的迁徙,一棵树的生长,观察太阳是如何让一个村庄变得辉煌,如何在黑暗的戈壁滩撕开一个口子,这种对恒常事物的描述构成了刘亮程老师所创造的世界的最基本的运行规则,也是生活最基本的运行规则。

其实,阅读的意义便是如此,脚步到不了的地方,阅读可以带我们去,不管是精神的家园,还是渴望的故乡,文字都会用神奇的力量,让人与人之间的“乡愁”也产生共鸣。

“以故乡的名义,推介厦门”主题全民阅读活动暨“乡愁的文学追寻·从乡村到海岛”茅盾文学奖得主刘亮程厦门文学游访记从策划到推出前后一个多月的时间,先后在学习强国、音乐厦门、厦门日报、厦门文联、思明快报等相继转载,全网播放量150W+,话题传播量300W+。

与此同时,活动前后,学习强国、福建省文联、音乐厦门、厦门文旅、厦门文联、厦门日报、海西晨报、i听厦门、思明快报、鼓浪之声、译林出版社、厦门大学鼓浪文学社、鹭潮鼓浪屿美院、美好鼓浪屿等单位、媒体平台以及广大喜欢刘亮程老师的读者朋友们,也纷纷转载和宣传这场活动,让这一趟的文学游访记不仅停留在厦门、思明,也能让更多人感同身受。

当更多的人参与到这场活动后,“乡愁”似乎也有了新的诠释:原来,不管我们来自哪一片土地,都有着一样的乡愁。这一刻,全民阅读的意义也与众不同起来,因为阅读,我们看到自己的内心,因为阅读,我们看到同行者的内心,所谓“见天,见地,见众生”,不正是如此吗?

以故乡的名义,推介厦门,推介的是“乡愁”视角下的厦门,推介的更是记忆点滴里联结你我的厦门,推介的还是致力于打造“文化中心、艺术之城、音乐之岛”的厦门。而我们所生活的这片土地独属我们的内心,想要真正和厦门拥抱,还需要继续在文字中远行。

(来源:News快报)