小丫跑两会:关注贫困学生 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年03月12日23:46 央视《经济半小时》 | ||||||||

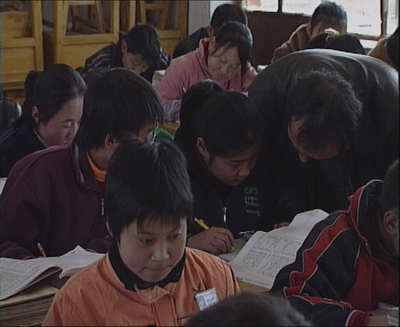

关注贫困学生  关注贫困学生 这里是小丫跑两会。在今天的节目开始之前,我找出了一部片子,很多人可能都看过这部电影,它叫《一个都不能少》,讲的是贫困农村孩子上学的故事。因为缺钱,片子中的孩子中途辍学了。在现实生活中,同样是因为缺钱,全国500多个贫困县里,有很多孩子也离开了学校。而今年,温家宝总理在政府工作报告中郑重承诺,要让所有贫困农村的孩子,都上的起学,一个都不能少。

从今年起,免除国家扶贫开发工作重点县农村义务教育阶段贫困家庭学生的书本费、杂费,并补助寄宿学生生活费;到2007年在全国农村普遍实行这一政策,使贫困家庭的孩子都能上学读书,完成义务教育。当温总理宣布这项政策的时候,会场上连续两次响起热烈的掌声。总理的话,说到大家的心坎里了。而今天我见到两位人大代表,更让我真切的感受到,一个都不能少,对农村的孩子意味着什么。 委员代表议案 贫困地区和贫困家庭孩子的上学问题,是本次两会代表和委员共同关注的热点,会上会外,我都听到他们在大声疾呼,呼吁全社会关心贫困生的教育问题。给我留下印象最深刻的,是两位来自西部地区的代表提出的建议。 来自青海的代表拜秀花是西宁市一所回族中学的校长,这次来北京开会,她带来了一沓开学时学生递交的申请书。 人大代表拜秀花:都是一些贫困孩子,因为十一号报到,他们说,“我也希望能够上学,今天早上妈妈还东奔西跑的凑够了学费,不过还差几百元,家中也只有几头牛来维持生活……”虽然这上面就这么百八十个字吧,看了让人非常心动。 拜秀花代表告诉我,这样的申请她收到了几十份,而这样的情况也绝非只发生在她的学校里,为此,她向大会提交了一份关于扩大义务教育阶段“两免一补”对象范围的建议。 拜秀花代表:扩大了什么,一个是城市流动人口的贫困家庭的子女,另外一个是城市里面下岗子女享受低保,这部分人群的孩子的九年义务教育。 同样对贫困地区的孩子上学难有着切身感受的人大代表程苏,带来了一本像册,记录下了她在西部十几所中小学看到的场景。 人大代表程苏:冬天的话怎么受得了,都是小学生啊,长身体的时候,他就是没有校舍 拿一个塑料布搭个棚子,还算是有个顶。上个课,天就是他们的房顶了,地就是它的课桌了。 程苏代表告诉我,由于后续投入不足,西部一些已经普遍实行了九年制义务教育的学校教学、寄宿条件都很差,对此她呼吁对这些学校和孩子给予足够的重视和支持。 事实上,读书难,不止是在西部贫困农村,在中部很多地方,也是一道难题。前不久,山西一个叫李耀华的女孩,给我写过一封信,她才13岁,就曾经因为贫困,打算离开学校出去打工。然而,一个特殊的机会,让她重新园了上学梦。 山西孩子 真情面对面李耀华出生在人们常说“走西口”的晋西北,这里是八个县连片贫困的山区,崎岖的山路,贫瘠的大山,当地人就生活在这种山里的土窑洞里,李耀华从小就生活在这里,13岁那年,李耀华准备外出打工。 李耀华:我以后出去打工,让弟弟妹妹来上学。 本地的孩子因为希望工程,大部分可以基本完成小学的学习,但到了初中,一些十岁出头的孩子会选择外出打工。李耀华从小成绩优秀,她坚信读好书才能改变自己的命运,而家里决定让她去打工时,她觉得自己再也没有什么希望了。 李耀华:我永远失去了这唯一的机会。 李耀华家一年只有不到一千块钱收入,她爸爸因为小时干重活儿落下了病根儿,外出打工没人要。 李耀华爸爸:负担不起。 当地的中学,只有不到200个学生,这让校长张俊福很痛心,张俊福教了三十多年书,刚调到这个学校的那一年,他就决定自己走进这片大山,挨家挨户地去了解情况。 校长张俊福:有的是失去单亲,有的是失去双亲,有的是父母下岗无业的,有的是遭天灾人祸的,突然事变的。 大山里,窑洞中,对当地情况的亲身感受让他开始有了办一个特殊班级的想法,将孩子们的书费、杂费全部免除。 校长张俊福:办这么一个班,帮助这些娃娃们完成初中学业。 向当地教育局的申请得到了顺利的审批,但和张俊福共事多年的教育局局长高俊寿替他担心学校自身的经济负担。 校长张俊福:这个特困班免了这么多的学费,学校能不能维持下去。 而张俊福一定要坚持自己的决定,小时候走家串户吃百家饭长大的他想实实在在为孩子们做点事儿。特困班招生的消息传到各村时,很多村民不敢相信,第一次报名考特困班,校园里就挤满了家长。 家长:村里边的孩子,有好多想上特困班。 李耀华也得知了这个消息,虽然父亲不大敢相信,但女儿一定要去参加考试,她在决定出发打工的前一个星期接到了考取的通知,通知是校长亲自送来的。 李耀华:他第一次来到我家看到我对我说,你要好好学习。 李耀华成为了特困班55个孩子中的一员,学校里的一切都让她无比珍爱。 李耀华:当我看到别的和我同班的同学失去了上学的机会,我现在上学觉得我非常幸运。 教学楼里,特困班教室的灯总是最晚熄灭。 李耀华:希望通过这个学习取得优异的成绩。 特困班的整体排名位居全县第一名,在康家会中学,能成为特困班的学生已经成为了一种荣誉。 开班之后,张俊福几乎将自己所有的时间都用在了找钱上,他一次次背着行李带着干粮从县里去太原求助媒体,有时为了得到一个资助人的消息,他在路边一等就是大半天。一点点地努力,四年积累下来,学校有了特困班自己的账户,268名特困生顺利地从这里毕业。现在学校已有了上千名的学生,而日渐苍老的校长,心中仍有遗憾。 张俊福:学校容量有限,条件有限,还有很多贫困家庭的子女上学难的问题,我们没能力来解决,这是我心中一个很大的遗憾,因为上学读书才是他们这些孩子走出大山改变家乡贫困面貌的唯一出路。 李耀华现在已经回到学校,高高兴兴上课了,希望她能珍惜得来不易的机会,争取一个好成绩回报张校长。其实,大家的希望都是一样的,就是能让每一个农村孩子,都有学上,有书读。 教育部部长周济表示,今年将着力统筹协调教育快速发展和教育公平之间的关系,从根本上促进教育公平。我还了解到,全国人大副委员长许嘉璐一直非常关心教育,他曾经写过一本书,叫《未安集》。起这个名字,是因为他只要一想到还有不少孩子没学上,心里就不安。今天,我的同事马洪涛也采访了许嘉璐副委员长,一起来听听。 记者:那这个两免一补的话,我想是需要大量的资金来投入的,我们现在的财政状况能不能支持这样一个两免一补的政策。 许嘉璐副委员长:应该说有相当的难度,因为国家要办的事情多,每年我们有一千万的净增人口,这都要考虑今后的就业问题,所以我们的建设速度不能慢下来,要建设速度快,政府要有一定的投入,用钱的地方太多了,可是无论怎么紧张,也要挤出钱来,解决五百多个贫困县的孩子们的两免一补问题。 记者:而且不管有多难我们要把这个问题尽快解决,因为这可能是从根本上,从长远上来解决三农问题的一个关键所在。 许嘉璐副委员长:是的中国解决三农问题,这也是一个非常难的复杂的题目,不是一时能解决的,但是再复杂的事情,真理是最简单的,我可以概括起一句话来减少农民,减少缺乏知识和技能的农民。 记者:而减少没有技能的农民,这一条的关键可能就在于教育。 许嘉璐副委员长:对,当然也有对现在的青年、中年的农民进行技术培训,这是临时抱佛脚啊,如果想让我们的农村和全国可持续发展,更根本的是从娃娃起就让他们受到良好的教育,获得必要的知识和技能。 记者:但是我们也注意到,在这次政府工作报告里面,提到了要两免一补的覆盖范围是全国的贫困地区,是农村主要指的是农村。那么这些进城务工的农民工的子女,还有一些城市的贫困生,他们受教育的问题怎么解决? 许嘉璐副委员长:你所说的农民进城务工的人员的子女,这是个大问题,又是很急迫的问题,单是一个北京市,三百多万外来务工人员,几十万的孩子,几十万孩子就意味着要几百所学校,这恐怕一时还难以做到,但是我看到像北京市政府,还有其他一些市政府都在积极地想办法,即使是孩子们的学校,教学设备差一点,也尽力地把孩子都收到学校里来,因为孩子不分城里乡下都是祖国的未来啊。 许嘉璐副委员长:许先生曾经出过一本书叫《未安集》,是专门来探讨中国的教育问题的,你当时用了“未安”两个字,为什么选择这两个字来当作你这本书的题目? 许嘉璐副委员长:我作为一个教育工作者在教育战线上五十多年了,看到我们国家亟需要发展教育,而我们的教育跟不上时代的需要,遇到种种问题,我的心里日夜不安啊。 记者:我们的教育发展到一种什么状况的时候,你就可以把这个“未安”的“未”字去掉。 许嘉璐副委员长:当不管家庭的富裕和贫困,孩子们受到的都是同等的教育,当我们的残疾人和正常人一样,也得到同等的教育,我就可以改成“已安集”, 再出一本。 我这里还有一个数字,为了在2007年,全部落实“两免一补”政策,国家财政将投入227亿元资金。一些观众在今天给我的来信中,也对贫困孩子的教育提了很多建议。有一位手机尾号是2148的观众说,可不可以在全国设立一个教育彩票,把发行彩票的收入,拿来补贴困难的孩子。还有一位大学的后勤管理干部来信告诉我,现在有的高校,图书馆用的是700元一把的高档转椅,教室没人的时候,空调、电灯都照开不误。他提醒说,在我们关注贫困地区的时候,更不能浪费宝贵的教育资源,应该把钱用到刀刃上。谢谢这些观众。 另外还要告诉大家的是,小丫信箱今年和全国31家报纸建立了合作,您在《每日财经新闻》、《北方新报》、《燕赵都市报》等报纸上面,也能看到我们的内容。 记者:孙岭 马洪涛 沈竹 编辑:向华 中央电视台经济频道<两会特别报道> 首播时间:21:00-22:00 重播时间:00:30-01:30 12:00-13:00(次日) 相关专题:小丫跑两会 | ||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 小丫跑两会专题 > 正文 |

|

| ||||||||||||||||