原标题:新华访谈:换头术靠谱吗?去中国医生任晓平的实验室看看

换头术、头移植、异体头身重建术,这三个在科幻小说、悬疑故事中偶尔蹦出来的词汇,却因科研人员在人类遗体上完成头移植手术外科模型的消息被再次聚焦,一片惊叹声、质疑声中,新华网一行走进了哈尔滨医科大学骨科主任医师、博士生导师任晓平教授的实验室,面对面听他独家披露活体实验的最新进展,在人类头移植手术外科模型上取得的突破以及他对头移植未来走向的判断。

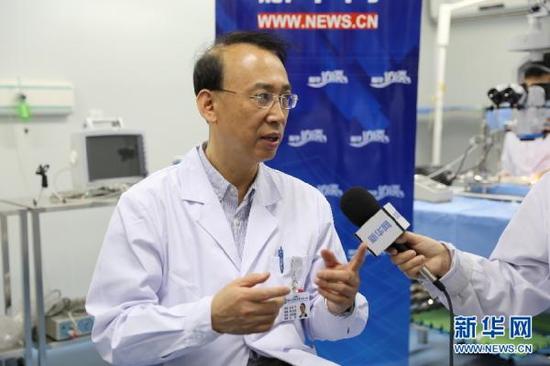

任晓平在他的实验室接受新华网的专访。新华网 才萌 摄

任晓平在他的实验室接受新华网的专访。新华网 才萌 摄 狗在脊髓损伤手术后各个时期恢复情况的拼版照片。新华网 资料图

狗在脊髓损伤手术后各个时期恢复情况的拼版照片。新华网 资料图新华网:两年前我采访您时,您说在1000只小鼠身上做实验,成活率是30%-50%,最长成活期是一天,时隔两年,您又在猴子或者其他活体上做实验了么?成活率如何?遇到了哪些难题?

任晓平:今天你们在实验室看到的就是小鼠和大鼠脊髓损伤(实验),是我们模拟临床脊髓损伤的情况,用一个锋利的刀在后背把脊髓完全切断,这个动物就截瘫了,不会动弹了,然后给它用一种化学试剂-聚乙二醇,在短时间内进行创面融合,脊髓神经几周后开始逐渐恢复功能。这份成果是在去年取得的,已经发表在美国著名的医学平台上。

做过小鼠实验,我们开始做大鼠实验,共做了几十例,做的不是头(离断),而是头以下的脊髓部分,大概存活率90%以上。做完手术要长期观察它功能的恢复情况,有一部分动物可能因为并发症,在功能恢复之前就死掉了。目前大鼠最长的存活时间是一个月。这项成果今年中旬发表在一个神经科学治疗医学杂志上,现在我们又把这一部分成果往深去做。

在实验成功的基础上,我们又开始大动物模式,做了20例左右的狗实验,狗的存活率相对来讲更好,因为狗比较容易护理。狗的存活率在90%以上,最长的存活时间一年。这个模型今年早些时候也取得非常好的成果,这篇文章发表后引起国外同行的极大关注。

实验过程中难题不断产生,随着实验的进展找出相应的办法。比如说,我们做的是脊髓神经损伤模型,这是病发率、死亡率、伤残率极高的医学难题,做这样的模型护理起来工作量特别大,实验动物可能会截瘫,还可能由于运动功能没恢复长时间瘫痪,出现尿路感染、关节僵硬、肌肉萎缩等一系列问题,一切都是团队在实践中摸索出来的。现在我们的团队在这方面做得非常好,都不再出现这样的并发症了。

任晓平(右上一)与意大利医生卡纳维罗(左上一)在美国的一次学术会议上相见。(翻拍照片) 新华网 才萌 摄

任晓平(右上一)与意大利医生卡纳维罗(左上一)在美国的一次学术会议上相见。(翻拍照片) 新华网 才萌 摄

新华网:在动物身上成活率最多能达到90%,在这种情况下短期内难以进行人体的头移植,那么从动物到人还有多远的路要走?

任晓平:其实头移植是我们研究的最后一个目标,但是达到这个目标之前有大量的工作要做,其中很多科学问题、技术问题都需要完善。近些年取得了很多重大的进展,可以说距离未来的临床上最后实现头移植又往前跨了一步,至于什么时间实现,需要下一步工作的进展。

新华网:意大利医生卡纳维罗宣称你们在遗体上进行了头移植并且获得了成功,网友们特别关注这台手术的意义和具体细节?

任晓平:我也看到了从上周末开始报道我们团队在遗体上进行了成功的头移植手术,其实这是从外文转到国内的报道,可能在翻译过程中一些报道不是很贴切。确切地说,这个实验是在去年11月底在哈尔滨医科大学的实验室完成的,是我带领团队及医生独立完成,我是主刀者,我们用两例新鲜的男性遗体完成的不是头移植手术,而是做人类头移植手术的外科模型。

我们要求这两具遗体从性别上、形态上、肤色上要尽量接近,这次实验是为了设计一个非常完美的外科手术方法:就是头移植怎么去完成,详细的手术步骤是怎么做的,每个组织如何进行解剖、切取、移植、连接、修复,这样才能保证术后这个功能最大的恢复,也就是说在医学史上还没有过的头移植外科手术方案。我们的团队第一次提出来头移植外科治疗方案,治疗方法这一部分已经总结成文章发表在美国的《神经外科杂志》上,文中详细地记录了我们用两具遗体记录建立头移植模型过程中的手术步骤和手术方法。

它的意义非常重大。都说头移植是人类遥远的梦想,开始是科幻小说,在现代实验室里是西方最早开始探查,100多年前在美国芝加哥的一个实验室里进行了实验,后来就是苏联以及很多国家在做,哈尔滨医科大学赵世杰教授在中国做了第一例狗头移植。这些宝贵的经验都对今天我们的团队进一步深入研究这个课题、向临床转换提供了非常有价值的经验和科学指导,所以我们现在继续沿着这条路把这个课题背后的科学问题、技术问题更加有效地去解决。

新华网:遗体和活体之间有着天壤之别,在遗体身上能解决的问题但在活体身上会出现更复杂的情况,你们做好准备了吗?

任晓平:我们在实验室最早的时候都是做动物实验,动物实验离活体肯定远。那么人体做遗体和活体又很远,这也是科学发展的过程,就是一步一步地来,真正做起来一定有大量的实验需要跟进,有足够的科学数据支持,才能进行到下一步。

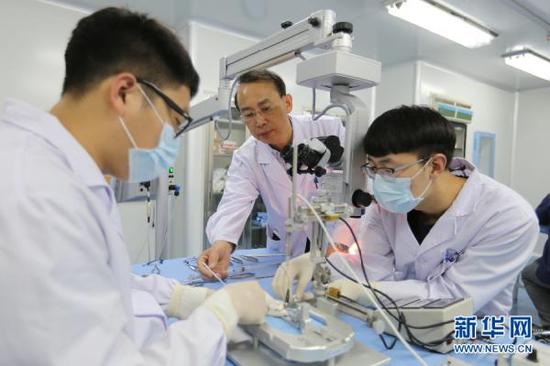

任晓平在指导学生做实验。新华网 才萌 摄

任晓平在指导学生做实验。新华网 才萌 摄新华网:关于头移植的话题,热度一直不减。人们特别关心这个关键实验的图片、视频、数据等您都打算披露吗?

任晓平:这个手术不是一般的手术,有些图片不能披露。为什么呢?要考虑社会的承受度,因为我们研究的这个东西,特别是这个手术,它不是所有常人能接受的,我发表文章没有用实际的图,(尽管)所有的数据、影像、图片都有,我在杂志发表的文章插图是画家画的手术示意图,因为我们这是科学工作不是拍恐怖片。

新华网:我们注意到有媒体报道,俄罗斯的志愿者说他有可能不成为头移植的第一人,而是选择传统的保守治疗方法,您是否了解他选择背后的故事?担不担心会缺少志愿者?

任晓平:随着头移植这两年成为社会热点话题之后,出现了一个俄罗斯的志愿者。我在两年前参加美国的一个学术会上,遇见了卡纳维罗的同时也遇见了这位志愿者。他是卡纳维罗选中的,我们现在还没有进行临床的手术的考虑,志愿者的问题对于我们来说还不急。

找我的志愿者很多,总有电话打进来,有国内的,也有国外的。头移植是适应目前临床上治愈不了的头脑健康而身体已经不行了的患者,这样的患者非常多,等我们有一天在这些科学和技术问题都解决之后,我们会从这些患者中选出一个志愿者,但我认为现在还为时过早。

新华网:您曾说过,头移植要想成功需解决两个最重要的问题,一个是缺血的问题,第二个就是排斥反应。您现在将脊髓神经损伤功能修复作为重大突破之一,请问它对于头移植的实施意味着什么?

任晓平:我们要换头,一是要拯救生命,二是要追求好的生活质量。这就要要求患者术后能维持日常生活的基本功能——站立和行走,因此,脊髓的修复问题对于术后的恢复是一个非常重要的问题,对于头移植能不能在临床顺利开展起到决定的作用。

2016年任晓平发表的部分学术论文。新华网 杨昊 摄

2016年任晓平发表的部分学术论文。新华网 杨昊 摄新华网:围绕头移植有许多医学伦理和法律问题,是大家非常关心的,尤其是医学伦理问题。听您讲有关的医学伦理问题已经在美国权威的医学杂志上进行了一场辩论,您的观点是什么?反方的主要观点又是什么?

任晓平:自从头移植成为焦点话题之后,关于伦理方面的问题一直是大家主要谈论和探讨的对象。在西方有很多伦理学杂志,其中最权威的是《美国伦理生物学杂志》。这个杂志的主编提出的想法是头移植这么大的一个国际问题,已经不是单纯一个国家的问题,所以在杂志上做了一期公开的辩论,面向全世界邀请这个领域的专家。我作为主辩方,也代表我们的团队,把我们关于头移植伦理问题的见解在杂志上发表,在文章中我们谈到了伦理学的价值、科学的观念。我个人认为伦理学是一个核心的问题,是生命生存的问题,伦理学问题背后也必然涉及到科学问题和技术问题。医学是一门经验科学、实践科学,永远追求最大的完美,但又永远不会达到最完美的状态。像心脏移植和肾脏移植都经历了半个多世纪的临床探索,可是相对应的五年成活率、十年存活率都不是很高的,这说明是不完美的,可是却具有重大意义,给予很多病人以生命的希望,大家还在不断努力,让其趋近于完美。头移植也是一样,我们还没有做,做了以后会面临各种各样的问题。

就以前人类医学史上的各类经典的挑战性的手术来说,比如器官移植这方面,第一个肾脏移植手术,是1953年在美国完成的,当时也是面对着学术界以及社会上各方面的反对和不理解,大家认为不应该做或是觉得为时过早,认为人的死亡是正常的自然过程,人本身是不能干预的,但是莫雷医生还是义无反顾地和他的团队把手术完成了。从现在反观当时的那段历史,莫雷医生的手术对于人类医学发展做出了极大的贡献,没有他的坚持就没有移植学至今为止这么快速的发展。再比如1967年同样在西方完成的人类史上第一例心脏移植手术,同样也面临当时的诸多不理解与不支持。

头移植相比之下具有更大的挑战性和复杂性,是人类医学史外科领域中最独特也最具挑战的,对于伦理这方面是肯定逃不过的,要面对伦理学的争论再争论,业界一直存在着相反两方面的意见。

新华网:我们发现,一般情况下,有关头移植的最新进展都是意大利医生卡纳维罗最先发声,作为重要的参与者您为何如此低调?

任晓平:卡纳维罗是我非常好的合作伙伴,他是西方人,是意大利人。意大利的民族特点、文化、背景和我们中国都不一样,人和人之间的性格也都是不一样的,由于我们是合作关系,所以我们实验的每一步进展他都知道,他的进展我也都知道,我们经常会联合发表一些文章,取得了进展之后都非常地高兴,因为我们都是付出了巨大的努力才有了今天的成果。重大的科研成果在见刊之前,就过早地向媒体透露,我认为是性格的问题,我喜欢把我的科研成果在权威期刊上按照正常的流程发表,让同行们去评价,对今后的科学领域不论是国内还是国外的有一个参考,这是我研究科学的目的和意义。

新华网:头移植给人想象的空间,很多人说如果不成功,是算手术失败呢,还是属于过失致人死亡?您考虑到其中的法律风险了吗?

任晓平:我是一个外科医生,在临床工作已经30多年了。别说做这样一个手术,就是做平常的手术或是稍微复杂一些的手术,我们都考虑得非常多,我们做手术会在法规制度之下,对病人做充分的评估,然后再做手术。还是那句话,医生这个职业是个风险职业,医生不是神仙,每个手术都有它的风险性。如果让医生做每一个手术都能百分之百成功,那医生就都辞职不做了。

新华网:都说2017年世界首例换头术将在中国进行,您觉得能提上日程吗?

任晓平:头移植这个问题,它没有时间表,没有具体在哪里做。这样的一个挑战性的问题,对于每一个外科医生来说都喜欢,都想去做,但其背后的科学问题和技术问题没有解决之前,这个问题的答案时限还是有距离的。但是,今天我可以说我们向前大大地迈进了一步,我们对一些最棘手、最挑战的中枢神经问题取得了很好的成果,当然在临床转换过渡方面还有很多的工作要做。

新华网:国际上对于头移植的最新进展有惊叹声也有质疑声,您如何回应这些质疑?

任晓平:我是一个学者,我的目标和任务是把这个大工程背后的科学问题和技术问题做好、做完美,至于社会上的争议,我想是必然会出现的。我希望这种争议是一种建设性的,而不是破坏性的。只有大家都是建设性的,这项工作才能快速向前推进。

我们刚刚在美国的医学杂志上发表一个有关伦理学的公开辩论,我觉得这是一个非常好的形式,有争议拿到台面上来辩论。

我们现在处于新的时代,我个人觉得是要与时俱进的,一个时代有一个时代的伦理标准,而且和一个国家对应的民族、文化、历史都有关系,有的时候可能不能完全对接,有一部分能对接,有一部分要相互合作和包容。

责任编辑:张岩