甘肃骊靬村民被称罗马后裔 外貌与汉族差别不大

中国社会科学报:揭秘“罗马人”走进骊靬村

中国社会科学报:揭秘“罗马人”走进骊靬村

裕固族妇女

裕固族妇女

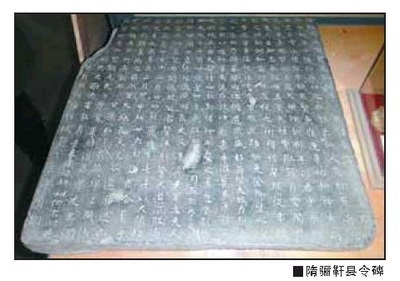

隋骊靬县令碑

隋骊靬县令碑

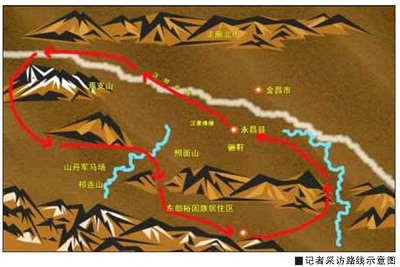

记者采访路线示意图

记者采访路线示意图

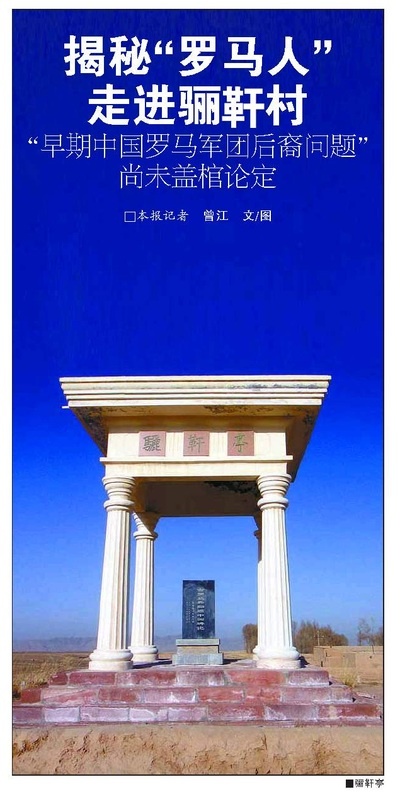

揭秘“罗马人”走进骊靬村 “早期中国罗马军团后裔问题”尚未盖棺论定

作者:曾江

在地图上甘肃省好像一把钥匙,自东到西锁着无数神秘的故事。

在这把“钥匙”中部的金昌市永昌县,一个名叫骊靬村的小村庄多年来受到大批海内外大众传媒界和普通公众的关注,据说那里就是安置公元前53年卡莱战役“遗失的罗马军团”的汉代古城,外貌体征特殊的汉族村民们被称为“汉代中国罗马军团”后裔。而在学术界,关于骊靬“罗马城”问题已经展开多次学术争论,如果从德效骞算起聚讼近60年。

当下,骊靬村及周边村落的情况怎么样,被称为“罗马人”的村民们生活如何,关于“罗马军团”后裔研究有什么进展,骊靬研究对当地发展有什么影响,带着这些疑问,本报记者前往甘肃考察采访。

1 “罗马军团”尚未盖棺论定

根据骊靬父系遗传变异的研究结果,不支持“罗马军团”起源说。当前的骊靬人更具一个汉民族亚人群的特征。

骊靬“罗马军团”问题从学术界进入普通公众视野,是在20世纪80年代末。澳大利亚学者大卫·哈里斯怀着寻找“遗失的罗马军团”的兴趣来到中国,在兰州,哈里斯、西北民族学院(现西北民族大学)关意权、兰州大学陈正义和苏联学者弗·维·瓦谢尼金组成研究组,在德效骞等前人观点基础上进行了深入的研究,他们的观点经过报纸转载,立刻引起国内外的广泛关注,也引起学术界的激烈争议。

记者前往兰州大学教师住宅小区拜访了陈正义。刚从黄河冬泳回来的陈正义向记者回忆并介绍了当年他们的研究情况。他说,已故的关老爷子(关意权) 作出了很大贡献。到现在,一直有不同学术观点进行争论,这是正常的,推动了骊靬研究不断向前发展。我自己的观点也有所发展和修正,但是我的基本观点没有改变。“我觉得,现在可以这么说,骊靬在中国,‘骊靬学’也在中国。”陈正义说。

兰州学者刘光华、汪受宽、张德芳等都持反对意见。刘光华告诉记者,早在十年前他就在文章中指出,河西地区的基本民族成分为汉族,但古代中亚各族不断通过这里东来西往,其中不乏分散定居和聚族而居的实例。中亚各族即属印欧人种。如果在河西地区发现体貌特征为高鼻梁、深眼窝、头发自然卷曲、身材魁梧、胡须毛发为金黄色的人,首先应该考虑的是与中亚定居河西民族后裔之间的关系,而不是什么古罗马人与当地民族通婚遗传的问题。

在关于骊靬“罗马军团”的学术争议中,许多人将解决争议的希望寄托在DNA上。兰州大学基础医学院群体遗传学家谢小冬教授等人近年来一直致力于此。

当看到近日有关报道称,DNA检测显示骊靬人为古罗马人后裔,这与记者的印象完全相反,令记者颇为疑惑。记者再次查阅了兰州大学博硕士论文,以确认这方面研究的最新进展和研究结论。兰州大学周瑞霞的博士论文《中国甘肃永昌骊靬人的父系遗传多态性研究》(2007年),从Y染色体父系遗传角度出发研究,基于87个骊靬男性个体的数据,其研究结果认为,“骊靬人和中国人群有较近的遗传关系,尤其是和汉族的遗传关系最近,而他们与中亚和西欧亚人群表现出较远的遗传关系”。“根据骊靬父系遗传变异的研究结果,不支持罗马军团起源说。当前的骊靬人更具一个汉民族亚人群的特征。”

在此基础上,马国荣的硕士论文《通过线粒体母系遗传的角度去探究其种族起源显得尤为重要》(2009年),从母系遗传角度探究其种族起源,其结论是“骊靬人与中国汉族的亲缘关系是最近的,而与欧洲人或者中亚人的亲缘关系较远”。“因此,骊靬人的线粒体多态性的研究结果并不支持骊靬人是古罗马军团的后裔的假说。”

截至目前,兰州大学开展的相关遗传学研究的阶段性成果,如果说不是否定的话,那么至少还并不支持骊靬人为古罗马军团后裔的假说。近日的中外有关报道显然属于错误援引。

2 走进骊靬村:“有大量欧洲人特征的村民”的说法不准确

骊靬村的村民在外貌上与普通汉族人差别并不大,所谓“骊靬村有大量欧洲人特征的村民”的传说纯属子虚乌有。

为了深入了解骊靬村及永昌县“罗马人”的情况,记者决定到永昌县骊靬村一带实地考察一番。

从兰州汽车站出发,穿过乌鞘岭,就进入著名的河西走廊。由于乌鞘岭上积雪成冰,用了近6个小时才到达永昌。到了永昌,记者找到一位当地老司机阎学祥做向导,走进了骊靬村。

村口的一块卧石上刻着“者来寨”三个字。“者来寨”是村子的旧名,现在村子已经于2004年改名为“骊靬村”。

这天天气不好,寒风凛冽,飞沙走石,一个人都看不到。正在犯难时,一个老汉蹒跚着走出村子。记者连忙上前,递上一支香烟,说明来意,和老汉攀谈起来。老汉名叫宋生义,年过七旬,脸型瘦长,蓄着一副黄色须髯,长相与一般汉族人略有差异。宋老汉告诉记者,“现在村里没什么人,青壮年都出去打工去了,小孩子们也到城里上学去了,只有到了春节,大人孩子们才回到村子,那时候才热闹一些。”

村里有一溜断断续续的土墙,残高两米多,长十余米,在土墙前的石碑上面写着“骊靬遗址”四个字。有人认为,该城与西边位于焦家庄南的汉代番禾县遗址夯土形式相似,因此断为汉代遗址。也有人认为是元代遗址。宋老汉告诉记者,土墙在他小时候比现在规模大多了,这么多年风吹雨淋过来,已经所剩不多了。自从上面来人围起铁链,立了碑,才保护起来。

在村西小山坡上,建有一个“罗马式”风格的小亭子,亭名叫做“骊靬亭”。亭中立着一个石碑,内容是“古罗马归顺中国碑记”。村委会的建筑也是仿照“罗马风格”修的,宋老汉告诉记者,村委会门口的两排小松树也是几年前意大利人来种植的。

记者提起不久前在兰州大学成立了意大利文化研究中心。让记者有点意外的是,宋老汉说,我们看到新闻了。

宋老汉告诉记者,在村南边正在建设一个占地数百亩的“罗马城”。记者来到村南,发现这个建设项目规模不小。现在由于天寒地冻,暂时停工了,据说要等到明年4月开春再重行开工建设。

村里的自然条件不好,只有一条从祁连山上流下来的小河沟,全村的生活用水都靠这条小河。同行的阎学祥告诉记者,骊靬村的自然条件在永昌县不算好的,骊靬村是靠天吃饭,每年春天,把种子往土里一撒,如果天公作美,风调雨顺,一年丰收,十年不愁,但是一般都天不遂人愿,村里现在是畜牧和农业兼顾。

记者问,现在村子改名叫骊靬村,而且还和“罗马军团”联系起来,这给村里人的生活有没有带来什么影响,是否改善了大家的生活?

宋老汉说,“目前为止,对大家的生活没有什么影响,村子里还是很穷。希望以后能有所好转吧。”

在骊靬村串门,记者注意到,骊靬村的村民在外貌上与普通汉族人差别并不大,所谓“骊靬村有大量欧洲人特征的村民”的传说纯属子虚乌有。不过记者并不感到意外,因为记者在出发前根据资料已经了解到,在焦家庄乡的杏树庄、河滩村等村落才能看到略多的“罗马人”。离开骊靬村,记者又前往位于骊靬村西北的焦家庄乡各村落。

3 杏树庄:偶遇像“罗马人”的“军事部长”

吕老汉说,“虽然长相有些不同,但我认为自己就是汉族人。”

杏树庄、河滩村一带与骊靬村的条件相差很大。骊靬村位于戈壁荒漠中,而这一带却是永昌县重要的湿地保护地带,村间田中不时可以看到泉水汩汩流出,据说掘地数尺就能见水,与相距不远的骊靬村形成了鲜明对比。这里种植的萝卜已经颇有名气,是永昌县的无公害蔬菜生产基地。

记者刚走进杏树庄,看到一位老汉在湿地中劳作,穿着长靴,用铁铲拨拉着泥土,让泉水分叉流溢以充分灌溉土地。记者上前询问村里是否有长得像“罗马人”的村民。正说话间,记者注意到老汉的相貌就有些与众不同,长方脸,大鼻子,眉弓高耸,满脸胡子。

老汉和记者一起退到墙角,蹲在麦垛后躲着寒风,交谈了起来。老汉名叫吕兴祥,今年65岁。吕老汉说,自小就长得不一样,因为个子高大、力气出众,被同学取了个外号叫做“军事部长”。自己的父亲长相就是这样,儿子长得也有些不同,但是孙子辈就基本和一般人长得差不多了。前几年,上面来人,提取了血液,说要做DNA测试,后来也没有告诉结果。

说着说着,吕老汉捋起袖子,让记者看他的手臂。让记者非常惊讶的是,吕老汉虽然已经年近七旬,脸上爬满皱纹,可是手上却非常白净,好像是二三十岁人似的。记者凑近观察吕老汉的眼睛,发现其瞳孔颜色较浅,吕老汉说,年轻时比较偏绿色。

根据村里人提供的线索,记者在附近村庄又登门拜访了几个“罗马人”,他们因为长相被村民取了“黄毛”、“苏联人”等外号,但是都没有吕老汉体征那么明显。

吕老汉说,“虽然长相有些不同,但我认为自己就是汉族人。”

4 “骊靬文化”开发蓄势待发

真正透露骊靬人即古罗马人奥秘的地方应该在汉代番禾古城周围,也就是现在的杏树庄、河滩村、水磨关等村。

回到永昌县,记者拜访了永昌县县委宣传部、骊靬文化研究会等单位的相关人员。

记者和骊靬文化研究会会长宋国荣相约在永昌县城中心的钟鼓楼前见面。宋国荣身材高大,披发垂肩,颇为潇洒,面相轮廓也有些与众不同。原来宋国荣就是河滩村人,他悉心研究骊靬文化多年,是永昌县对骊靬文化研究最为深入的几个人之一。在位于永昌县文化馆的骊靬文化研究会办公室,宋国荣向记者介绍了情况。

“从20世纪80年代末到现在,不算旅游者,来考察的学者和来访媒体有两三千人了。”可以说,历年来前来考察的“探访军团”已经远远超过了传说中“罗马军团”的人数。

宋国荣打开办公室的电脑,让记者观看了他多年来拍摄整理的永昌县具有欧洲或中亚体貌特征的骊靬人照片。宋国荣赠送给记者一本他们主编的《骊靬探丛》,收录了与骊靬文化有关的历代历史文献中记载的史料、史学界的学术论文和报刊媒体的报道,搜集整理的相关资料非常丰富。

对于外界提出质疑的声音,宋国荣说,学术研究,有一分证据说一分话,我们愿意与提出质疑的学者进行讨论。

永昌县作家王萌鲜在甘肃省乃至全国都颇有名气,是宋国荣的业师。记者到永昌县的当天,王萌鲜的弟子和朋友们正在为他举办一个小型作品座谈会。王萌鲜对骊靬文化颇有研究,曾撰有长篇历史纪实小说《骊靬书:一支罗马军团在中国的最后下落》。王萌鲜坚持认为,永昌县骊靬村(原者来寨)一带就是罗马帝国东征军残部的最后归宿。据王萌鲜的研究,永昌县民间一直有这方面的传说。乾隆十五年的《永昌县志》,关于当地民族除蒙古族、回族外,尚有番族五种,分别是黄毛番、夹科番、元旦番、挂匠番、禾西纳番,共七百余口。焦家庄的者来寨、水磨关等都有“黄毛番”、“白番子”的传说。

关于者来寨也就是现在的骊靬村是否有骊靬人后裔的问题,王萌鲜认为,由于古今自然条件的变化,居民颇有迁徙。现在骊靬村的住户没有一家是从汉代延续下来的,时间最长者也不过十代人左右,很难找到类似骊靬人的居民。真正透露骊靬人即古罗马人奥秘的地方应该在汉代番禾古城周围,也就是现在的杏树庄、河滩村、水磨关等村。

记者来到永昌县县委,接待记者的永昌县县委宣传部副部长梁尚智诚恳地说,“欢迎《中国社会科学报》前来深入报道骊靬文化的现状和趋势,希望引起中国社会科学院和全国学术界的更多关注,对骊靬和罗马军团问题做更多深入的学术研究。”

5 汉简隋碑记录骊靬始末

这是一通珍贵的石碑,当然它并不能证明汉代设置了骊靬县,而只是证明隋代曾有骊靬县城——我们尚不知道骊靬县的开始,但是逼近知道它的结束。

在永昌县县委宣传部同志冉生国陪同下,记者来到永昌县博物馆参观。

永昌县博物馆专门设立了一个“骊靬文化展厅”,主要展出了永昌县历年来出土于汉墓的文物,一些铁剑、箭簇等兵器以及陶壶、陶人俑等,最引人注意的是陈列在北侧玻璃柜里的一副汉代骨骸,据介绍出土于永昌县水泉堡汉墓群,长180厘米,颅骨右侧有明显被钝器打击的裂痕。

记者向永昌县博物馆馆长黄正平询问是否有计划对骊靬村一带进行考古发掘。黄正平说,目前对骊靬村一带没有进行考古发掘的准备,因为目前条件并不成熟,等以后时机成熟,再行决定是否进行考古发掘工作。

博物馆中另一件引起记者注意的是一通墓志——《隋故成公府君墓志》(以下简称《成公墓志》)的复制品。墓志发现于武威市,现存武威市博物馆,2008年复制了一通赠送给永昌县。据墓志,成公是复姓,名蒙,成公蒙曾任隋代力乾(骊靬)县令,在隋代开皇四年(584)去世。

这是一通珍贵的石碑,当然它并不能证明汉代设置了骊靬县,而只是证明隋代曾有骊靬县城——我们尚不知道骊靬县的开始,但是逼近知道它的结束。在甘肃地区出土的居延汉简、金关汉简中等多次出现“骊靬”、“骊靬苑”等字样,但是目前无论是传世文献,还是考古发掘材料,都还没有汉代最初设置骊靬县的明确记载。骊靬(力乾)县在隋代以后就并县撤销了,而隋代又是一个极为短暂的朝代,只维持了短短的38年,现在历史能给我们遗留下这通《成公墓志》可以说是非常难得,因此很是珍贵。虽然从这块墓志中,我们还不能获知为什么撤销骊靬(力乾)县,但是一般而言,如果当地的确有“罗马军团”后裔存在的话,在隋代这一时期,一定发生了足以撤县的历史变化。

大致而言,从汉简到隋碑,骊靬的存在始末都有了一定的文物材料,虽然还不是最精确的起点和终点。

记者在博物馆仔细查看这通《成公墓志》的复制品,感觉复制技术不算精良,刀工似欠火候,不像隋碑应有的一般水准,而且文中时有漏字,令人费解。冉生国和博物馆解说员赵文婧也认同记者的观点。

记者在永昌县的采访就以这块在骊靬县撤销前夕的《成公墓志》结束。抱着对骊靬文化的兴趣,记者决定前往武威市查看原碑,冉生国和赵文靖也叮嘱记者看碑后转告情况。

武威博物馆位于武威市文庙。这座文庙规模巨大,保存基本完整,为“陇右学宫之冠”。文庙内古树参天,院落幽静,让人赞叹不已。记者来到文庙后的办公区,遇到了武威市博物馆馆长黎大祥,而他正好就是当年《成公墓志》的发现者。黎大祥介绍说, 1988年,博物馆工作人员在武威市北郊征集到这通隋代墓志,他撰写了介绍文章《甘肃武威发现隋唐墓志》在《文物》1993年第10期发表,但是,当时他还没有和骊靬县联系起来。后来到永昌县博物馆参观骊靬文化展览时,他向永昌县的同志指出,这些文物没有一件是骊靬县存在的物证,并介绍了武威市博物馆馆藏的《成公墓志》。此后,经过合作,有关方面复制后赠送给永昌县。

经黎大祥安排,记者走入武威市博物馆文物库房,在一排铁架上,看到了《成公墓志》原件。在阴暗的库房内,记者仔细查看,经过和相机拍摄的复制品比较,确认复制品的确不算精良,有讹字。

在采访的最后,记者联系到了大卫·哈里斯。当年才40出头的哈里斯,现在已经68岁了。记者问,“您还认为骊靬人是罗马军团的后裔吗?”哈里斯说,“骊靬‘罗马人’可能并不是一个遗失的军团的士兵,而更可能是在许多个世纪中不断移入河西走廊的移民潮中的一支。当然,他们的来源和身份都还没有得到很精确的确认,因此,这些‘罗马人’仍然是神秘的,并充满了魅力。”(出处:中国社会科学报)