各国治堵经验谈 波士顿大挖掘项目缓解拥堵

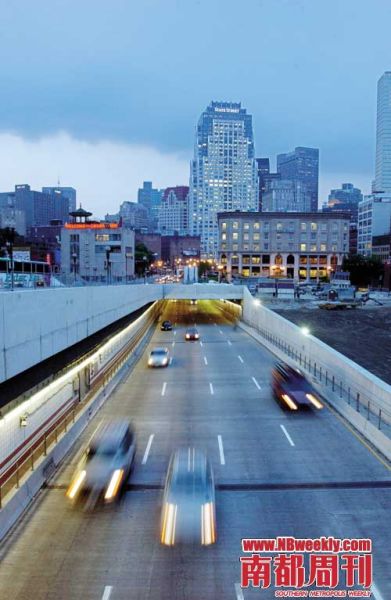

2006年7月,波士顿,车辆驶出93号州际公路的南端出口,畅通无阻。

2006年7月,波士顿,车辆驶出93号州际公路的南端出口,畅通无阻。

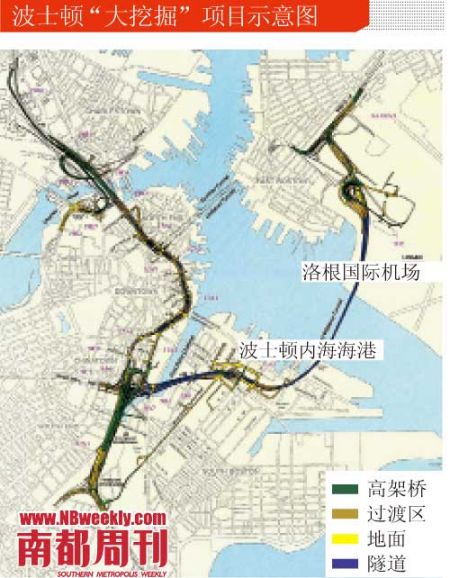

波士顿大挖掘项目示意图

波士顿大挖掘项目示意图

丹麦首都哥本哈根抑制机动车的发展,重新普及自行车, 交通堵塞大为改观。但暴雪天气给当地交通造成极大挑战。

丹麦首都哥本哈根抑制机动车的发展,重新普及自行车, 交通堵塞大为改观。但暴雪天气给当地交通造成极大挑战。

治堵心经

发达国家治堵之道证明,光靠限行和收费是远远不够的。科学调整交通需求量、完善公交网络、优化城市配套设置、提高国民素质,才能长远解决问题。

文_南吉 整理

征收高税费

效力:★★☆☆☆

伦敦、纽约、东京等对进入市区或中心区域的车辆实施高收费,包括停车费和“拥堵补偿费”。

迄今为止,伦敦已经收取了超过8亿英镑的拥堵费,但交通状况却改善不大。行政费用消耗掉了拥堵费收入的一大部分。

配额

效力:★★☆☆☆

新加坡政府严格控制新增汽车数量,确保每年不超过3%,对车辆实行定额分配制。值得一提的是,政府将视市场需求而上下浮动“拥车证”的价格。

扩大公交网

效力:★★★★★

新加坡、日本、香港这些人口密集的地方,地铁、轻轨、公交车和出租车组成的公交网络规划合理,便利且舒适。此外,哥本哈根、巴黎都相继引进过“自行车城市”计划,通过新建自行车租赁站,免费向市民提供租车服务,并可在任意租赁站归还自行车。

高效基础设施

效力:★★★★☆

日本的做法包括修建环形路、迂回路、立交桥,拓宽道路增加车道。此外,智能公路监控系统在发达国家非常普及,可用于监测、疏导交通流量。消除“高峰”时段

效力:★★★☆☆

错时上下班和弹性工作制可以提高道路资源利用率,从根本上避免了“高峰”时段。

德国从上世纪70年代就开始实施错时上下班制度,不同行业上班时间不同,最早下午2点就可以下班。

优化城市配套设施

效力:★★★★☆

新加坡将全部土地规划为55个小区,小区有居住的功能,还有办公楼、购物中心、学校、医院、餐饮、娱乐、公园等等,居民的上班与生活休闲基本上可以在一个小区内解决。

奖励措施

效力:★★☆☆☆

韩国政府鼓励市民放弃私家车,改乘公共汽车。如果韩国人表示自愿每周少开一天车,他的汽车就会被贴上一个标签。这个标签使他在停车和经过某些收费隧道时可以享受折扣。

抑制公务车

效力:★★★☆☆

韩国首尔市政府进行公车改革,当市政府的公车数量减少到47辆的时候,拥堵大大减轻。

西班牙,马德里市交管局局长介绍,即使是国王出行,也不会阻断交通而让国王的车先通过。

高素质

效力:★★★★☆

德国从小培养儿童遵守交通法规的意识。小学里设置了专门的交通法规和交通安全知识课程,并安排孩子们参加相关实践活动。

在日本,文明行车的理念处处体现:尊重弱者、步行者优先、道路使用者依法各行其道、道路交通管理者依法执法。

健全法制

效力:★★★★☆

德国交通管理法规成熟,3部法规各有明确的适用范围,既规定了执法者和违章者的权利和义务,也规范了交通管理部门的执法尺度和透明度。

日本也是严格执法并不断加大对违规违章车辆的处罚和打击力度。

波士顿:不再是“世上最大停车场”

从上世纪70年代开始策划到2005年竣工,耗资巨大的“大挖掘 ”项目大大缓解了波士顿的拥堵,帮车辆节约了一半以上的时间成本,同时还带来了超过45个公园和大型公共广场,堪称公路项目的一大壮举。

文_张峰

在美国历史文化名城波士顿市中心,曾横贯着一条半程高架半程隧道的公路—约翰·菲茨杰拉德的高速公路。上世纪20年代,美国汽车制造业兴盛,全美陷入了修建高速公路的热潮。这条被称作“中央干道(Central Artery)”的93号州际公路也正是在这种背景下被提上议程。

这条中央干道是在联邦州际公路标准制定之前建成的,不仅给城市带来严重的交通问题,还把波士顿的北区及海滨区与市中心隔离开来,限制了这些区域在城市经济发展中的作用。

由于其修建线路造成了社区间的隔离,项目第一阶段竣工后,当地居民强烈反对。在时任麻省州长约翰·沃尔普的介入下,项目的最后路段被迫转移至地下隧道。

1959年开始通行的中央干道长1.5英里,总共6条车道应付当时每天7.5万辆的交通流量还算绰绰有余。但到了上世纪90年代,日均20万辆的车流已经将中央干道变成全美最拥挤的公路之一。每天的交通拥堵时间超过10个小时,事故发生率也是全美平均水平的四倍。同样的问题也困扰着波士顿港的两条连接市中心与洛根机场的地下隧道。据估计,拥堵造成的交通事故、燃油浪费和时间延误等带来的经济损失每年接近5亿美元。

如果这种情况持续到2010年,中央干道的交通拥堵最长可能达到16个小时,当地居民因此戏称它为“世界上最大的停车场”。

改变势在必然。20世纪70年代,波士顿的交通规划部门提出了将整条干道迁移至地下的设想。然而,商界人士更关心通往机场的道路,遂敦促修建第三条港底隧道。当时的麻省州长迈克尔·杜卡基斯和运输部长弗雷德·萨尔乌奇决定将这两个项目整合在一起,同时满足商业及市政的需求。

中央干道/隧道工程(Central Artery/Tunnel Project,CA/T)的正式规划于1982年启动,工程对环境影响的相关研究也随即纳入日程。这个被称为“大挖掘(Big Dig)”的工程被公认为美国历史上最大、最复杂和最具技术挑战性的公路项目。

工程的浩大以及技术难度也意味着巨额的投入。28亿美元的预算,无论是波士顿市政府还是麻省州政府都无法承受。在历经多年的广泛游说之后,美国国会于1987年通过了一个公共工程法案,对该工程进行联邦拨款。但当时的里根总统以耗费过于巨大为由否决了这个法案。直到国会再次推翻总统的否决后,大挖掘工程才最终于1991年破土动工。

工程分两个部分:在现有6车道路面下方,修建一条8-10车道的地下高速公路,公路的北端连接着两座横跨查尔斯河的大桥;将原麻省收费公路(90号州际公路)的南端延长,通过波士顿港下的地下通道,与洛根国际机场相连。地下高速公路建成之后,地面的高架路将被全部拆除。空出来的29英亩土地将被用于建设景观大道和公园等,以增加整个城市的绿色空间。

由于缺乏管理这么大工程的经验,麻省收费管理局(MTA)聘请了贝泰-柏诚(Bechtel/Parsons Brinckerhoff)工程顾问公司提供初步设计、管理设计顾问及建筑承包商、跟踪项目成本与进度、指导MTA项目决定,并在某些情况下代表MTA。为了使管理更有效率,MTA最终安排部分员工与贝泰-柏诚的雇员组成了一个综合项目组,但这反而在一定程度上限制了MTA对贝泰-柏诚的独立监管能力,实际上双方已经变成了项目合作伙伴。

大挖掘施工始于1991年9月,1995年完成了第一个重要里程碑—泰德·威廉姆斯隧道,2003年90号及93号州际公路开始启用,2006年1月总体完工。工程涉及的公路总长为7.8英里,车道总长达161英里。项目共使用了380万立方混凝土,并挖掘了超过1600万立方的土壤。

项目施工过程中面临了许多的环境与工程难题。隧道通过的市区主要是填埋形成的,地下有地铁网络,以及无数的管道和公用线路。施工人员遇到了许多意想不到的地质和考古障碍,从冰川泥石流到被埋没的房屋地基和沉船。环保机构还曾担心挖掘会释放毒素,并可能驱赶数以百万计的老鼠到波士顿街头。

为了让旧高架公路在施工期间继续维持安全运行,工程人员必须想方设法在挖掘的同时保证基塔的稳定。他们采用了地下连续墙技术,制造出37米深的混凝土墙,既稳固了公路,也防止了施工现场的塌方。新建公路还必须在南站(South Station)的7条轨道下穿过。南站每天有400趟列车进出。为了避免列车线路搬迁,工程人员设计建造了一种独特的千斤顶来支撑地面和铁轨。

不同于其他任何主要公路项目,大挖掘项目的独特挑战在于它的整个实施过程没有对波士顿的交通、商业和居民生活造成中断。要知道,旧的中央干道建设时,曾经有超过20000名波士顿居民被迫迁居。

新的地下中央干道设计容量为每天24.5万辆车,坡道数量减至原来的一半。泰德·威廉姆斯隧道每天的运量也达到9万辆车,不仅使通往洛根机场的交通变得十分便利,而且缓解了中央干道的交通堵塞。

新公路带来的交通改善效果明显。据统计,从1995年至2003年间,车辆在新公路上的总行程时间减少了62%,旅客因此节省的时间和成本折算下来接近每年1.68亿美元。波士顿南部和西部的居民在高峰时期前往洛根机场的耗时减少了42%至74%。城市环境也因此受益,全市范围内的一氧化碳含量减少了12%。

该工程还带来了超过45个公园和大型公共广场。位于地下中央干道北端的莱昂纳多·P·扎科姆·邦科尔山桥 (Leonard P. Zakim Bunker Hill Bridge)也已经成为了波士顿的又一个地标性建筑。这座10车道的斜拉桥首次采用了钢索和混凝土的混合设计。

与中央干道/隧道工程给波士顿市带来的好处相应的,是它的天价建设费用:从1985年预算的28亿美元,到2006年实际支出的146亿美元。根据《波士顿环球报》对数百页政府文件的审阅,该项目将增加70亿美元的利息,使总费用达到220亿美元。要还清这笔钱,得等到2038年。曾经有国会议员为此戏言:把城市抬起来比把干道挖下去岂不是更便宜?

新都市主义 治堵的妙方

发达国家各种新城市运动的背景和宗旨不一,但归结起来最重要的有两条:一是“哥本哈根化”,一是“中转村”的城市体系。

文_薛涌(旅美学者)

中国“首堵”问题,唤起了全民强烈的都市危机意识。而北京治堵的新政,在这个处处寻求“与国际接轨”的全球化时代,则自外于世界最新的都市潮流。这就更激发人们在治堵问题上寻求发达国家的先进经验。

俗话说,解铃还须系铃人。交通拥堵,是源于工业化时代普遍的城市病,到了20世纪七八十年代的西方几乎发展到了病入膏肓之境。但是,最近二三十年,西方发达国家环境意识大增,进而促发了“新都市主义”、“智能城市主义”、“哥本哈根化”等诸多潮流。城市拥堵问题在许多发达国家已经大为减缓,至少是得到了抑制。所以,检讨这些发达国家所走过的历程,对中国城市的治堵有重大启发意义。

一小时的“旅行预算”

城市交通拥堵起源于工业化,但主要还是二战后的现象。要解释这一现象,我们应该回到意大利的城市学家马切提所提出的“马切提恒值”的概念:人作为领土动物,日常活动有一天然的疆界。这个疆界就是每日大致一小时的“旅行预算”。有研究显示,即使是被终身囚禁的犯人,如果有充足的放风机会和空间,每天也就在空地里走一个小时左右。这一原则,规定了人类的日常活动范围,也规定了城市的范围。

假设原始人步行速度是每小时5公里,白天出去,晚上回到自己的洞穴,那么他的活动半径就是2.5公里,大致相当于20平方公里的“领土”。这也大致是一个村子的最大空间范围(包括周围日常耕种的农地)。城市也是如此,只不过人口更集中些。在步行时代,几乎没有城市的半径会超过2.5公里。根据这一理论,北京二环以内的旧城区,基本可以作为步行城市而运转。

工业化在理论上并没有突破“马切提恒值”。一般人每天的“旅行预算”,仍然以一小时为上限,只是现代交通工具革命性地延长了这一小时所能旅行的距离,使城市大大扩张。不过,在二战之前,城市的发展在结构上并未突破传统模式:工作地点和居住、购物、游乐场所仍然混合在一起,日常生活仍然可以用步行解决,大不了花半小时乘公交上个班而已。二战后汽车迅速普及,城市规划也转为以汽车为中心,工业区、商业区和居住区日益分离。特别是在美国,在城里上班的中高产纷纷迁往郊区独门独户的大房子,平日开车通勤,导致城市没落,郊区化如摊大饼一样地蔓延。到了上世纪六七十年代,这一趋势成为“常规郊区化的发展”,汽车社会由此完形。但是,汽车社会立即带来了污染、噪音等各种城市病,在油价飞涨的年代也使交通成本过高。更重要的是,汽车普及所导致的拥堵,大大超出了人们的预料。车流中的一辆车出人意料地换道,就可以引起连锁反应,导致拥堵。当拥堵中的车速远远无法达到一小时“旅行预算”所预期的距离时,人们的生活就超出了“马切提恒值”的上限,把过多的时间浪费在交通上。不仅如此,车越多越要修路。路面占用土地,抢走了居住空间,进而把更多的居民从密集的市中心挤到远郊,进而增加了通勤的人口和距离,创造了更多的交通拥堵……这种恶性循环一旦形成,城市就像患上了癌症,进入慢性死亡的过程。

“哥本哈根化”的经验

正是面对这种普遍的城市危机,西方社会从上世纪八十年代开始掀起了名目繁多的新城市运动。西方发达国家的国情千差万别,各种新城市运动的背景和宗旨不一,但归结起来最重要的有两条:一是“哥本哈根化”,一是“中转村”的城市体系。

所谓“哥本哈根化”,是以步行和自行车为城市交通的核心,把机器性的城市人性化。新城市运动共同的目标,是复活汽车社会之前那种步行城市。乃至出现了专门的网站,给每个城市打“步行分”,作为衡量城市生活质量的标准。其中一马当先的丹麦首都哥本哈根,通过二十多年的努力,抑制了机动车的发展,重新普及了自行车,并建成了欧洲最长的步行购物街。如果仅以市内居民出行计算,哥本哈根的自行车在交通总量中已经过半,乃至原来的汽车拥堵变成了自行车的拥堵。结果,哥本哈根成为历史上第一个建造自行车高速公路的城市,并且在今年就开通两条。丹麦的其他城市,自然也追随着同样的潮流。

荷兰也有优异的全国性自行车道网络,并和比利时、德国的网络连为一体。车道的设计相对笔直,弯道平缓,保证自行车的高速行驶。目前荷兰全国范围内出行的自行车使用率达到三分之一,在许多人口密集的城市则过半。10-16岁的学生大部分骑车上学。即使在65岁以上的老人中,骑车出行的也占将近四分之一。

以“低地国家”为核心的西北欧,雨多风大,但地势平坦,人口稠密。只要居民健康,骑车就有天然优势。更为重要的是,这一地区自十六世纪以来就形成了独特的中等城市体系:单一的城市规模远比不上当时的威尼斯、巴黎,以及后来的伦敦,但因为中等城市分布密集,成为欧洲城市化水平最高的地区。这样的城市结构,使得市内交通基本在自行车的力所能及之内。城市间的自行车道,则达到跨国的规模,成为长距离自行车运动的天堂。

在这种生态下发展起来的模式,是否能够移植到其他地区?人们自然有多种疑虑。但事实上,领导哥本哈根完成向绿色交通系统转型的城市规划建筑师Jan Gehl,已经获得了全球性的影响力。伦敦、纽约,以及以墨尔本为首的许多澳大利亚城市,都特地把他请去设计城市的交通体系。西北欧模式以“哥本哈根化”为旗帜,正在重塑后工业社会的城市体系。

与“哥本哈根化”并行的,则是“中转村城市体系”,即以轨道交通连接中心城市和卫星城(中转村)。所有卫星城,都大致是步行的规模,人们只要走到车站,就可以通过轨道交通到中心城市上班。这些“中转村”本身的设计,也都参照前汽车时代的模式,居住区、商业区和办公区围绕着轨道车站混合分布,人口相对集中,使机动车交通成为不必要。另外,自行车特别是公共自行车的运用,也大大延长了人们的非机动车旅行距离。这样的城市体系,通过轨道交通和自行车的衔接,最大限度地利用现代交通手段,使“一小时交通预算”所能旅行的距离最大化,也使城市化成为可持续的增长。

中国城市的步行“骨骼”

21世纪头十年的发展,使我们对西方这些后现代的新都市主义运动可以作一个初步的估价。

首先,城市在人类文明中有几千年的历史,交通拥堵主要是20世纪后半期汽车社会的后果。虽然汽车从根本上改变了人类的生活,但西方的大部分城市是在汽车时代之前发展起来的,其“骨骼”仍然是为步行社会服务的。因此,一旦有了良好的公共政策,矫正汽车社会的拥堵问题并非想象的那样困难。这在西北欧城市体现得非常明显。

第二,在美国这种地广人稀、前汽车社会的传统薄弱的国度,战后摊大饼式的郊区化给城市奠定了以汽车为中心的“骨骼”,回到步行时代要困难得多。但是,“中转村”城市体系的构想,也恰恰是在美国波特兰等地率先实行。人类未来半个世纪,应该有足够的技术和智慧矫正过去半个世纪的偏差。比如,美国的城市规划,正在加紧对机动车的限制。一些道旁停车位纷纷被取消,改为自行车道。纽约甚至把一些通衢大道改为非机动车道,只容许运货车和出租车溜边停靠。波士顿最近的新高层建筑,从过去规定停车位数量的下限,转为规定车位数量的上限,其目标是“车位最小化,城市最大化”。与此同时,美国从联邦到州政府,都在加大对通勤铁路的投资,久而久之,就会在这些铁路沿线发展出人口密集的“中转村”,逐渐扭转铺张的郊区化的“骨骼结构”。

第三,像荷兰这种贫富混居、保障性住房较多的国度,拥堵问题也比较容易解决。荷兰的贫富混居,天衣无缝到了从外表上看不出来的地步。有些城市的保障性住宅达到住房的一半,而接近公交黄金地段的公寓,往往不设车位。这不仅使得众多中低收入阶层能就近上班,而且也使汽车在市中心无立锥之地。

中国的汽车社会是近二十年形成的。大部分城市也保留着在前汽车时代发展出来的步行“骨骼”。更何况大城市多集中在东部沿海的平原地带,地势平阔,人口密集,是发展自行车的良好生态。以这些优势,矫正目前的拥堵按说不难。中国所需要的,是强有力的公共政策。这种政策的基点,就是发展轨道交通网络,建筑“中转村”式的城市体系,提高私人车的使用成本,把市中心大量路边车位改回自行车道,把大量停车场推倒建设保障性住房,把远程通勤的中低收入阶层请回城里,并把市中心最繁华的街区改造为步行街。当开私家车比乘坐公交或骑自行车更贵更不方便时,人们就会自动作出绿色的选择。