新三百六十行,讲述你不知道的职业故事。

职业是一个人最重要的社会标签之一,在社会变迁中,一些职业没落、消失,一些则得到重生,有的昙花一现,有的逐步稳定。

新浪新闻正在寻找那些重生或新生的职业,讲述这些职业背后的人物故事,告诉你一段你不熟悉的经历。

在适应了1年之后,刘畅相信,这是一份最适合他的工作。

刘畅是书店营业员,与同行不同的是,他只在夜里工作。

2014年4月22日,一则李克强致信三联书店,赞赏“深夜书房”的新闻,引起了刘畅的注意。

报道中提到,三联书店已于2014年4月18日,正式开始了24小时不打烊运营。

“夜里不忙的时候,整个书店都是你的”

对于三联书店,刘畅并不陌生。

他1990年生人,从小在北京长大,中等个头,留着干净地短发,如今就住在书店北边的不远处。

在印象里,这是一家位于美术馆东街的老牌书店。结账时,会用黄色的牛皮纸和细细地麻绳,先将图书包裹好,再递到顾客的手里。

刘畅已记不清,有多少个傍晚,自己坐在父亲自行车的大梁上,看着车把上的两捆图书,有节奏地摆动。

在家里,他有整整一面墙的书柜。王朔是他的文学启蒙作家,即便在高三期间,父母也没有阻止过他读小说。

刘畅想试试能不能来书店工作。在此前,他是东城区某街道的一名社工,负责与附近上千家企业的沟通业务,属于社工委旗下,月薪5000元上下。

但他始终觉得社工不是他的归处。“我一直文科好,更想换一个有文化气息的工作。而且我没有租房的压力,觉得书店应该是适合我的地方。”

第二天一早,刘畅便用一本《三联生活周刊》夹着简历,走进了书店。

“当时经理也有些吃惊。因为别人都是正规投简历来的。”他笑着说道。

面试并不复杂。简单介绍过自己,了解了书店未来的发展计划后,刘畅接到了通过的电话,开始了一周的培训。

负责招聘的经理告诉他,地质大学行政管理的本科学历,与3年的社工工作经验,是他胜出的主要原因。

刘畅有些激动。虽然4000元的工资并不算高,但书店实行的是上一天歇一天的制度。经理还告诉他,书店是鼓励员工读书的。在夜里不忙的时候,整个书店都是他的。

刘畅还记得自己上班的第一天,是去年5月1日的夜里。他领了一件暗红色的短袖工作服,被安排在一层学术类区。

那天的读者比平时要多一些,他从晚9点干到了翌日上午9点。

简单地与同事沟通过后,刘畅发现大家的学历最低是大专毕业,有几个正准备考研。

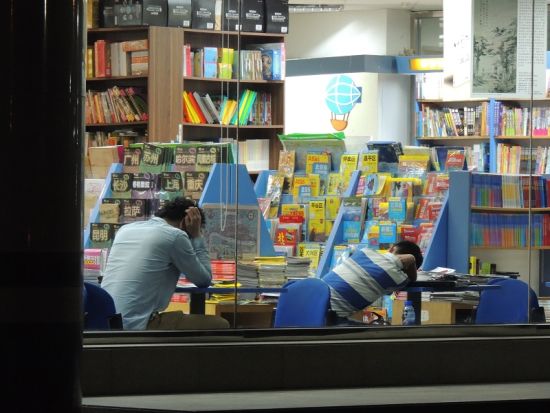

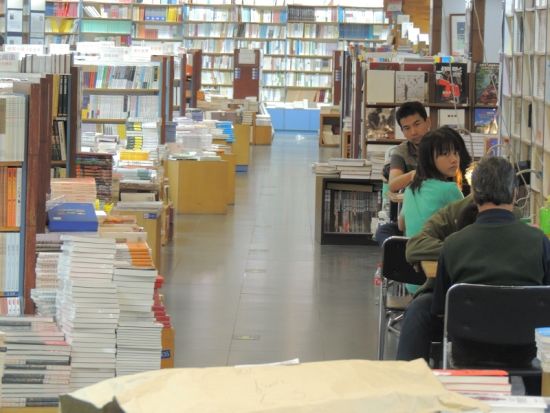

每个晚上,这里都会坐满读者

“我们现在人员基本都稳定下来了。”2015年5月的某个晚上,坐在书店二层的咖啡馆里,刘畅接受了《新闻极客》的访问。

如今,他已从普通的营业员,晋升为领班,“我们目前是8个人一个夜班。包括:2个收银员,2个在一层大厅,2个在地下,1个在前台巡视,再加我上。”

刘畅认为这样的人员配置是合理的。“我们也是摸索着来,后来觉得就该这样。比如前台需要2个,是为了减少大家排队的时间。尤其在凌晨,顾客已经非常疲惫,如果再排队的话,容易烦躁。”

刘畅说,从培训的第一天起,“竭诚为读者服务”的理念,便被要求记录在本上。

即便碰上在店内乱扔瓜子皮的顾客,他只会默默地扫起。担心一两句警告,会让对方觉得难堪。

这里的确比其他书店要温暖。虽然晚上9点才正式上班。但刘畅和同事们往往在8点30分便开始准备。

他们会拿上彩色的坐垫,铺在台阶的两段,既方便读者坐阅,也可以引导大家留出中间的通道。大厅里凡是有空间的地方,他们都会摆上从宜家买来的小凳子。

在一些老顾客眼里,这些动作意味着,书店即将进入夜间的状态。

通常情况下,刘畅会和同事,在9点10左右,在书店里放下夜间标志性的桌椅。

位置在地下一层东侧。他们会把白天竖在这里的书架移开,开辟出1块将近15平米的区域,放下4张桌椅,方便深夜前来的读者阅读、休息。

书桌紧靠着书架,全部为原木色,约1米高的地方,是几盏黄色的阅读灯。

除此之外,在地上一层的落地窗下,还有固定下来的8张蓝色桌椅。

据刘畅介绍,为了夜间经营,三联书店一共花费了100万用于装修。除了添置桌椅、灯光、监控、WIFI外,还更换了质量更好的中央空调与换气扇,确保能24小时正常运转。

几乎每个晚上,这里都会坐满读者。

在凌晨5点伏案的读者

在凌晨5点伏案的读者

漆黑的夜,温暖的灯光和安静的读者

刘畅没有统计过夜间具体的客流量。

根据他一年的观察,夜间的销售额,基本上能达到白天的1/4。特别是周末晚上,要比平时好上1倍,节假日则比周末还要多出1/3。

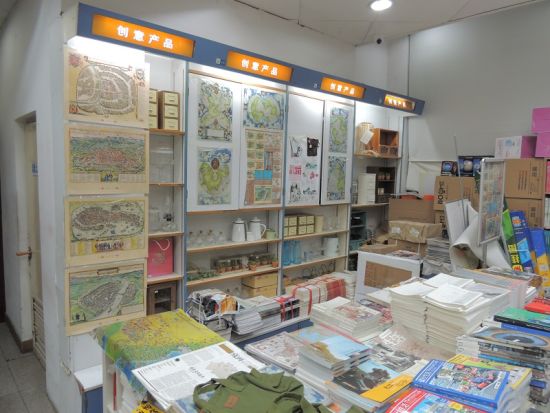

刘畅印象中,最高一夜销售额为2万出头,小说和学术类书籍基本上各占一半。除此之外,店里每个晚上会卖出3—5本来自台湾的笔记本,每周能卖出4—5个地球仪。

地球仪是老版的制式,有淡蓝色的球体,和黑色的圆弧形的黑色支架。不少顾客告诉刘畅,这让他们想起了小时候的感觉。

“尤其一些外地顾客,他们都觉得三联有一种家的感觉。特别希望回去之后,也能有一个永远不会打样,让他们安静阅读的地方。”刘畅说到。

每当遇到这样的顾客,刘畅都会不自觉地微笑。

窗外是漆黑的深夜,里面是温暖的灯光和安静的读者。刘畅觉得眼前的一切,就是他想象中书店的样子。

特别是在去年3、4月份。那时每晚9点到11点,都会有一些美术学院的学生走进书店。“他们很少占用座位,就直接蹲在地上,观察店内的读者,画一些速写或素描。”

这是一些准备参加艺考的学生。夜声人静的夜晚,书店给了他们舒适的练笔环境。

在刘畅的记忆里,没有一个读者会觉得被冒犯。有时等到画笔停下,他们还会走过来一看究竟。

“很多时候,学生会把满意的作品,直接送给读者。”刘畅说,他自己已经有了3幅肖像,他觉得画得很好。

刘畅甚至想过,如果书店能再大一点儿,可以专门辟出一个区域,让这些学生能支起画板,坐在椅上上画。

除了学生外,让刘畅开心的,还有书店里的孩子们。

他们大概每晚9点左右来到书店。

这是他们父母下班吃完晚饭后,仅有的一点时间。通常情况下,其他的书店早已关门。

但这是一个听故事的好时间。

在一层尽头的儿童书架前,刘畅经常会发现,互不相识的家长,此刻都会抱着自己的孩子,聆听一位最有表现力的家长,朗诵最新的绘本。

有时在孩子们的要求下,家长甚至会接力阅读,直到孩子趴在他们的肩头进入梦乡。

每个抱着孩子离开的家长,都会在出门前,对刘畅报以微笑。

在心底里,刘畅一直希望书店能像台湾的诚品书店一样,在不同的时间段,迎来不同的顾客。“其实,那些平时逛夜店的男孩、女孩,只要不喝酒,无论是什么样的打扮,只要想读书,我们都欢迎。”

但目前,刘畅还没有遇到过太多的年轻人,有时透过橱窗,他会看到小歇的出租司机,也在好奇地往书店里看。

“其实买不买书真得不重要。”他希望那位司机能看到这句话。

夜里12点。随着学生和孩子们的离去,刘畅也基本上渡过了夜晚最忙碌的时刻。

来自台湾的创意小商品1

来自台湾的创意小商品1

夜班的真正考验,是凌晨的偷盗

对刘畅和同事们来说,夜班的真正考验,是从凌晨2点开始。

虽然书店是上一天休一天,但1年多的时间里,刘畅还是不能完全适应熬夜。偶尔在凌晨还会“眼皮打架。”

那时书店的客流已明显减少。通常刘畅会和同事按照规定,轮流休息2个小时。在狭小的员工休息室内,拼上3把椅子小睡上一会儿。

其余的同事则在自由阅读的同时,开始不定时的四处巡视。

“这段时间,最容易发生偷盗。”刘畅说,上周店里就有3位顾客在这个时段丢了手机。“我们能做的就是,看到有人在桌上睡熟了,手机又没有收好时,叫醒他们,提高警惕。”

截至目前,刘畅和同事还是没能抓到1名小偷。

店内的监控基本上做到了无死角,“但他们的手法隐蔽,作案人员也不固定。”

唯一的收获是1名偷书的老大爷。那是刘畅1年以来,唯一一次遇到偷书者。

令刘畅有些吃惊的是,这是一位曾经常光顾书店的读者。在之前的几次监控中,他会在凌晨阅览过后,带走1、2本书。“基本上都是学术类的。”

刘畅还记得,在被当场抓住时,老人羞愧难当,再没有出现。

这让刘畅有些别扭。 “其实还是我们防范的不够到位,如果每本都有防盗贴,也就不会频繁地发生了,出门前警报会响。”

据刘畅介绍,除了港台版外,书店的其他书都没有贴上防盗的磁条。“如果每本都贴,人力的确不够。只贴港台版书,是因为价格是普通书的3—4倍。”

刘畅说,那位老人最后一次拿了不到100元的书。之前一共拿了多少,他没有细问。

来自台湾的创意小商品2

来自台湾的创意小商品2

“他们对书有一种特别的尊重”

其实,刘畅打心底里很喜欢那些来书店的老人。

书店24小时营业以后,每天早上5—6点,都会有一些晨练过的大爷、大妈结伴而来。

他们通常会拿起最新的周刊杂志,每次读上一小段。但从不会折角。

在刘畅的印象里,他们是尊重图书的一群人。“你可以发现,他们翻得很慢,也很小心,而且通常都是一人一册,每次看完都会归放好,再去拿新的。”

看过的书籍能够归位,是刘畅和同事们对读者的不多的期望之一。

在每天早上9点交班前,他们都需要把所有书架整理好,与电脑中的数列一一对应。

为了避免堆积过多,这也通常是他们在过去的12个小时里,需要反复操作的事情。“大概占据了我们70%—80%的工作量。”

凌晨6点,晨光已经洒进书店。疲惫挂在刘畅的脸上,他眯着眼睛,忙碌在货架与电脑前。

这可能是他工作中唯一失落的时刻。尤其是当他发现,手边散落的图书,要比以往要多时。

“其实从这一件小事儿上,就能看出来我们与发达国家的差距。”刘畅曾去过两次日本,光顾过大阪和东京的书店。

他发现在日本,几乎每位顾客都能自觉地把图书归位,而每一本书都像是新的一样。

“你从他们读书的姿势就可以看出,他们都是爱书的,对书有一种特别的尊重。”刘畅做了个小心翼翼地手势,叹了口气。

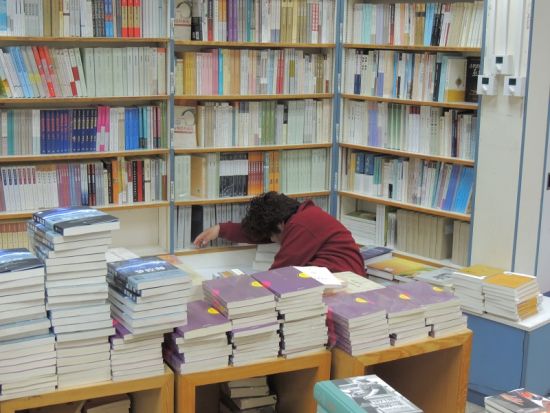

在书架下睡熟的中年读者

在书架下睡熟的中年读者

“更体面的工作,不是我想要的生活”

早上9点,白班的同事准时来到店里。

核对完当天的销售额,填好寄往银行的汇款单后,刘畅脱下了制服,准备回家。

阳光很足,不远处美术馆的屋檐已被阳光照得闪闪发亮。街上响起了急切地喇叭声,和杂货店循环播放的促销广告。

这让安静了一宿的刘畅有些不适应。他快步向车站走去,想快一点回到家中:一个和书店一样安静的地方。

他几乎没有任何压力。也没有需要带回家的工作。在路上,他甚至会思考刚刚在书店读过的书。

最近的一周内,刘畅相继读完了村上春树的新书《没有女人的男人们》和余秋雨的《冰河》。

“每个晚上我都会读两本书,1本文学类的,1本学术类的。”

他说接下来,想读一读王小波。

这是很多读者向他推荐过的作家,他听说,对方也是个安静、恋家的人。

“我注定不是走仕途的人,有人觉得以前的工作更体面,更好,但那不是我想过的生活。”刘畅告诉《新闻极客》,最理想的工作,或许就是拥有了另一个家的感觉。

(谷力 北京报道)

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图标及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体或个人不得全部和部分转载。