至今,都对初中校门口那家包子铺念念不忘。那年头,我还处在肚子里缺油水的状态,蒸熟的肉包子,肉油浸透包子外皮,每咬一口都小心翼翼,生怕油漏了撒了。

每天早自习前后,教室里就弥漫着那家包子铺的肉包子香味。幼时家贫,常常囊中羞涩,我大多数时候只能饿着肚子吞咽着口水,朝天大声念,“天将降大任于斯人也,必先苦其心志、劳其筋骨、饿其体肤。”

从此,养成了宁可饿着也不轻易找人借钱的习惯。可最近,找人借了一次钱。不借则已,一借惊人。这一次,钱虽然借得不多,但借钱的对象十分特殊。

4月7日,手机 、钱包、银行卡和身份证一次性丢失。定好了8日出差的机票,没办法,带着8000元钱出了门。这一趟差,跑了四个城市,4月26日的时候,8000元钱只剩下200多了。当天酒店的房费,都没钱交了。虽然多个地方政府部门都表示过由他们接待,而我兜里所剩不多,但我仍执意按照单位规定自理差旅费。

手机、银行卡和身份证全丢,成了一个死结。自己银行账户里的钱,动弹不得。身上没有一张卡,家里也没法给我汇款。电话求助当地的副省长兼公安厅长,希望他想办法给我尽快办个身份证。有了身份证,就能到银行修改绑定的手机号,就能收到网银的验证码,账户里的钱就可以通过网银转出来了。

副省长打了几个电话后说,身份证不能异地办理,必须回户籍所在地才能办。他看我着急,追问“出了什么事”。

走投无路了,我只好实话实说,“弹尽粮绝了,出差前卡、身份证和手机都丢了,账上的钱动不了,今天的房钱都没钱交。”

说走投无路,有些人可能觉得有点夸张。作为一个记者,在工作地向工作对象开口借钱,是一件很敏感的事情。试想一下,如果一个记者突然跟采访对象开口借钱,即便真的是千真万确的有借有还,也很容易让他误以为是变相暗示他给点好处费。这些年,太多记者在外面敲诈勒索,有的根本不暗示而是明示索要好处费。

当地,还有曾力所能及给予过帮助的私人朋友。这位朋友一直希望对此前的帮助做一些回报,我一直不受。这种关系,更不好开口借钱,开口借了钱,他不管你是真遇急还是假遇急,将来还钱必然一番拉扯推让,很麻烦。当地相熟的同行,那两天恰巧都在外地,也就没法开口。让他们转告其他人借钱,更容易出误会。

找其他人都不合适,既然副省长问起,不如就找他借。他身份特殊,身兼公安厅厅长,找他借钱反倒不会引起误会。他听完大笑,“你小子,这事啊,没事,需要多少,一万够不够,我让秘书给你送去。”

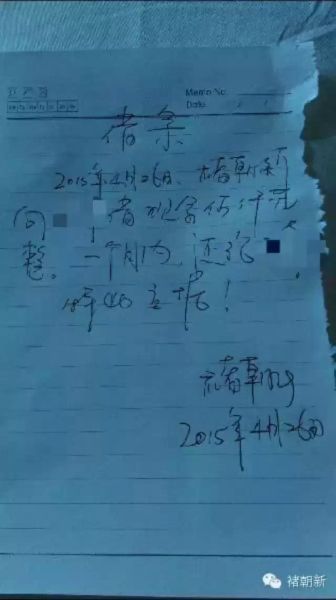

一件看起来很敏感的事情,在两个磊落人这里,就这么简单。我最后只借了5000元,写了一张借条让送钱的人带回去,并把借条拍照用微信发给了他。他看了又笑,微信发来两个字:规范!

4月30日,这趟出了22天的差结束,我回到武汉。5月5日,补办了身份证,当天就把账户里的钱盘活了。出银行,就找秘书要了账号,把借款还了。微信告诉副省长,钱如数还了。他微信回复:守信用,讲诚信,好秘书。

“好秘书”,是个玩笑话。因为此前两次被其他人当作他的秘书,他自此经常开玩笑称我为“褚秘”。

作为一个记者,找省部级官员借钱,这是人生第一回。他作为副省长,被记者借钱估计也是第一回。简单的事情,就这么简单结束了。人活着,有时候真的就可以这么简单。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)