一根扭曲的食物链--小煤窑利益格局透视 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年12月27日18:09 南方人物周刊 | |||||||||

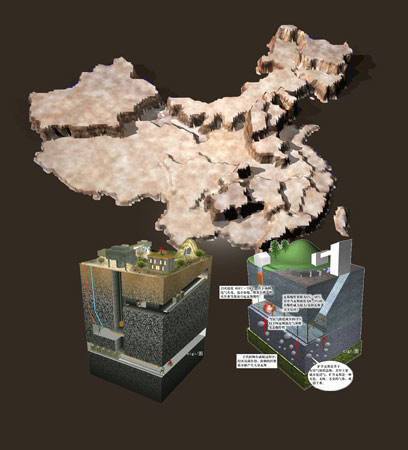

矿井示意图 一根扭曲的食物链 小煤窑利益格局透视 本刊记者 李玉霄 发自山西

这根扭曲的食物链的两端,是数量巨大的两个群体:一端是手握铁锹、在井下漆黑世界劳作的农民矿工,另一端则是某些握有权杖的官员 这是一组早已被媒体引用滥了的数字: 我国的百万吨死亡率接近4。就是说,每当100万吨煤炭从井口运出,就有4个人倒在了井下。 这个数字是南非的30倍、美国的100倍。 这又是一组令人恐怖的数字: 2003年,6434名煤矿工人死于井下,平均每月死亡536人,每天死亡17.6人; 2004年,这一数字是6027名,平均每个月死亡502人,每一天则是16.5人; …… 这些全部为官方统计数字,那些被矿主和地方官员成功隐瞒掉的、死多报少的,还有多少,无以计数。 此起彼落的矿难,每年数以千计的死亡,令人心寒。 爆炸响起、烈火吞噬、巷道坍塌、洪水冲撞之际,矿主们损失的是钱,官员们损失的或许是官运,只有矿工,丢掉的是生命。 众所周知,现在即便是国有煤矿,在井下第一线的也大多是农民工。至于全国各地矿区漫山遍野的小煤窑,更全是清一色的农村青壮年。 这些大多来自中西部地区的农民,千里迢迢赶赴煤矿,钻入地下,在暗无天日的煤巷中采掘,然后将煤送出井外。只是,这乌黑的煤炭上,沾染了太多的鲜血。 从煤矿中走出的作家刘庆邦曾经用文学化的语言这样描述他们的命运: “家庭角色看,他们既是丈夫,又是父亲和儿子,一般来说,一家人都指望他们。从个体生命的角度看,他们有着不同的个性、不同的生活方式和不同的价值观念,但他们对未来都有着美好的憧憬,都有自己所追求的人生目标。一场……瓦斯爆炸,把这些活蹦乱跳、蓬勃向上的生命扼杀于瞬间,他们失去了人生存在,什么角度都说不上了。” 这一切,只因为他们处于食物链的最底端。更何况,这是一根扭曲的食物链。 农民矿工:原始化生存 在晋南晋北的小煤窑中跑了十多天之后,记者的真切感受是:千山万壑之中蚁聚的矿工们,多年来,生活在一个被遮蔽、被遗忘的世界。 在这个不为人知的世界,他们干着人世间几乎最苦最脏最累的活,正常人的温饱需求被压到了最底线。换言之,只要有地方住,只要能吃饱饭,只要能活着,只要能下井挖煤,就行。 矿工住在哪里,完全取决于煤井的位置。煤井躲在山沟里,他们就住山坡上土坯或者石块垒成的简易房;煤井在村庄附近,他们就住当地村民废弃的破窑洞,窑洞不够了,依然是黑乎乎的简易房。 从晋北左云县店湾镇小煤窑的简易房,到孝义市西辛庄镇大王庄村的旧窑洞,都是一样的“陈设”:一张土炕或者拼凑搭起的木床,一个取暖烧饭的煤炉,没有凳子,无处可坐,看不清颜色的被子,胡乱凑成的枕头,漆黑的墙壁……几乎是原始人的洞穴。 甫到山西,就有业内人士介绍,矿工需要力气,能吃,也会吃。 12月10日下午,在左云县店湾镇的一个小煤窑,来自内蒙的两位矿工刚从井下上来,他们是表兄弟俩。该吃饭了,每人手里夹着个馒头,蹲在炕前,面前是一只破烂不堪的瓷碗,里面是白菜烧猪肉。馒头吃完了,白菜也吃完了,只有肉还剩着,不是吃不进去,而是兄弟二人在暗暗地推让。 14日上午10点,孝义西辛庄镇大王庄村的河南邓州籍矿工刁心来在吃早饭。馒头,玉米面稀饭,菜就在铁锅里,豆芽、豆腐和白菜炒在一堆。刁心来吞下半个馒头,连喝几大口稀饭,才向锅里伸一次筷子,夹一次菜。 这顿饭他吃了两个馒头、两大碗稀饭,菜没吃完,要给儿子留着。 刁心来1991年开始在大王庄村“下苦”,最初是拉煤,一车一千斤,挣得少,他干上了危险但钱多的放炮工。 这样干了14年,老婆去年得了胃癌,今年农历六月初四故去,前后花去8万多元。14年的积蓄一网打尽,翻建20年老屋的梦想破灭,还欠了别人3000元。 在和刁心来第三次见面之后,他才说起刚刚病亡的妻子。他不愿意提起,因为她比他还要心疼钱。在南阳住院时,为了省下50块钱,妻子坚持不开病房的空调。他眼看治疗无望,劝她说:“我们出去旅游吧,到附近的卧龙岗转转,再看看南阳市的滨江大道。”她拒绝了,因为舍不得花钱坐车买门票。最后,这位39岁的农妇死在家中。 现在,河南老家还有一个女儿和6岁的小儿子,大儿子在孝义学了三年汽车修理,因为要挣现钱,提出下矿,刁心来犹豫着同意了。他的大儿子只有17岁。 为了给儿子添置下矿穿的衣服和鞋,刁心来最近又借了300块钱。 同在大王庄的四川达州人羊华安也是14年前来到山西,今年67岁。 老家因为修了水库,田地被淹,全家八口人只有一亩多地,因此变得和城里人一样了,平时也要买米吃。 因为力气不够大,羊华安只能在井下装车,平均下来,每月挣不到1000元。攒够几百块了,就给老伴寄去。他得意的是大儿子生二胎时,他替儿子交了2510元罚款。 羊华安从来不吸卷烟,只抽从老家带来的烟叶。每年背来20斤烟叶,一年就够了。 下矿之后,得了关节炎,老人的办法是每天喝酒驱寒。酒是辽宁四平产的金谷子酒,十块钱六斤。 也许是年纪大了,也许是生活习惯,羊华安的饮食简单而且单调:一斤豆腐,一天吃两次,一块二。早饭是煮挂面,有时打个鸡蛋;中饭和晚饭全是大米粥。 至于猪肉,他嫌贵,“一斤肉要卖七块钱,我们老家才四块五”。 说起这些,老人并不为意,他在意并且破口大骂的是每年都要宰割他们的火车站票贩子。“每年都回家,一天一夜到达州,每年脚都要站肿了!座位票买不到撒!78元要卖140元,每个火车站都他妈一样的,最近五六年都一样的,他妈的屁!买到了还没座,太不像话了!人民铁路是人民修的嘛,你一去就没得票了,票贩子都能搞到一坨坨钱!我们出来挣点钱都给票贩子了!龟儿子!” 这就是煤价飞涨之后的矿工兄弟的现实生活。刁心来的8万元流向了医院,羊华安的一大笔钱交了计划生育的罚款。所幸,他们还活着,还有条命,还可以继续出苦力。刁心来的理想是盖起房子,养大子女;羊华安老人的想法是明年就不来了,在家做些挑砖挑灰浆的零工,“挣点盐巴钱”。 除了性命和力气,他们别无所侍。在整个煤炭“食物链”中,他们是最末的一端,也是供应最充足的一端。刁心来和羊华安不过是7000万农村剩余劳动力中的一员。他们和煤老板的距离很遥远,需要打交道的是包工头,但是,包工头的生活,也是“一盘散沙”般的矿工们无法企及的。 包工头:拚打出来的江湖 就在刁心来内疚于无力给妻子治病、羊华安大骂票贩子的时候,来自河南、安徽以及山西本地的7个包工头正在距大王庄村约10公里的温泉镇一个酒馆里喝酒。 这是几位在孝义、交口、灵石三县交界处颇为吃得开的包工头。轿车、高档手机、芙蓉王、软盒中华、坐在身边神色暧昧的女人,这一切使得他们可以吃喝谈笑,举重若轻。 同行的朋友介绍,几位包工头的聚会是商量合股700万买下一座煤矿的事情。 其中一位脸上有一道明显的刀疤。知情人说,那是去年带领矿工和安徽人打群架时所伤。“刀疤”去年新买了辆宝来,酒后开车,一头撞进大货车肚子里,宝来报废,死一伤三,“刀疤”花了60万。 另一位绰号“老二”的人高马大,长发批肩,是刁心来的老乡,在山西已经20多年。原来手下矿工四五百人,承包了5个矿。他自称,“今年啥也没干,玩了”。玩的证据之一是6月份去了缅甸赌博,一把输了6万元。 “刀疤”和“老二”的故事证明,包工头的游戏规则与矿工们完全不同。 矿工是靠力气吃饭,而包工头凭仗的则是处理各种复杂社会关系的能力。 首先就是与煤老板的合作。一般情况是,双方先确定承包价,即每吨煤包工头的提成额度(其中包括工人工资)。价钱确定之后,双方各自派人在井口司磅,统计每一班和每一天的产量,然后照单算账。矿上的日常生产、队伍管理皆由包工头负责,老板不需过问。 对于包工头而言,最重要也是煤老板们最看重的能耐,还是煤矿一旦“出事”、井下有矿工死亡之后,包工头能够代表矿主,迅速、安全、妥当地处理“后事”的能力。 通俗地说,就是尽可能捂住,尽可能“私了”,尽可能少让老板赔钱,尽可能让死者家属乖乖地快快地回家,同时,尽可能快地继续挖煤。 在人命关天的当口,包工头身处直接对立的煤老板和矿工之间,没有非常规的手段,是无法做下去的。 有知情人称,有些包工头,本来在家乡就是沾染黑道,有的甚至身负“案底”,逃至人员混杂的矿区,一步一步打拚到今天。 去年秋初,汾阳县一座小煤窑死一人伤多人,死者尸体停放在医院。为了节省火化费,包工头冒充死者家属,拎着编织袋,潜入太平间,取出尸体,放在太阳下面晾晒,待尸体变软之后,用美工刀将尸体肢解,然后折叠,装入编织袋,大摇大摆走出医院。最后谁也不知尸体扔在何处,只知道工头两手空空坐着中巴返回矿上。 2002年,灵石县夏门镇一小煤窑爆炸死亡28人。在“成功”瞒报之后,老板让工头和遇难者家属商量“价格”,工头无功而返。老板焦急之下,请到了一位当地最大的川籍工头,由后者全权处理。这位蒋姓工头开着奔驰,手下五百多矿工,四个兄弟分别承包多个煤矿。他开出的条件是,连同“佣金”和赔偿款,每处理一人五万元,其余不用过问。老板一口答应。于是他指挥部下,现买了两辆翻斗车,半夜里将死难矿工拉到邻县介休的火葬场火化,翻斗车一扔,抬腿走人。至于死难矿工,其家人只得到两万元。 当然,更多的情况是老板与包工头通力“合作”。 孝义一个小煤窑上午10点出事,死了两个人,井底下电话打了上来。老板马上让工头赶走所有的井上工人,声称上面来检查,今天不下井了。 然后,老板和工头带上自己人,到了井下,将井下所有知情矿工召到一起,问明如果干到年底可以挣多少钱,矿工说“两万”,老板很痛快,“我给你们每人三万,条件是收拾东西,赶快离开这里,越快越好!”矿工们拿到三万元喜不自胜,迅速离开。 再和死难者家属谈判,“行情三万,我给五万!”不谈价钱,只谈何时回家。 当天下午5点,召回井上矿工,继续生产——除了老板、工头和他们的心腹,谁也不知道上午井底下刚死了两个人。 也有煤老板对包工头不满意的时候。有位矿工在井下被压伤获救,煤老板赶到现场,看到是脊椎断裂,随即骂起包工头:都这样了还不在底下弄死算了,抬上来干什么?!尽添麻烦! 煤老板:半路杀出的富豪 这是最近两三年来崛起的一个群体,是一个腰别整捆钞票、开着世界顶级名车、以强硬甚至霸蛮的姿态走入公众视线的群体。他们一出场,就和一夜暴富、顶级豪宅、奢华消费联系在一起。很多人是因为他们,才知道了一种叫“悍马”的越野车。现在,这些,已经成为了他们的符号。 如果说,矿工靠的是双手,包工头凭的是胆子大,镇得住,以及手下的队伍,那么,煤老板们依仗的则是矿山开采的权力和四通八达的关系网络。 矿工卖的是力气,老板卖的是煤炭,是不可再生、行情日高的资源;矿工拥有的是身体,老板拥有的是矿山。这二者如何可以同日而语? 煤老板的发迹故事,可以很简单地匡算出来。 按照现在的煤炭行情,山西煤炭的井口平均价是300元/吨。一个年产30万吨的小煤窑,日产量应在100吨左右,总价3万元;而每吨开采成本一般不过几十元(包括工头和所有矿工工资),以100元计,老板可得的利润是200元/吨。 这样,每天的利润是2万元,每月利润60万元。如果证照齐全,一年开工10个月,全年所得就是6000万元。 再来看看刁心来的收入状况。他在采掘第一线,放炮炸煤,每天工资100元左右,一个月满打满算3000元,10个月下来3万元。 年产30万吨煤窑的老板,是无法以那样的招摇姿态进入公众视野的。这样的老板,“体格”并不算大。但是,够了,他仅仅一年的收入,就已经需要刁心来在井下连续不停地干满2000年! 表面上看,他们生活在同一时空之中。当刁心来在几百米的井下放炮时,老板们也需要在地面上纵横捭阖。但是,他们之间的距离,岂可以那几百米长的巷道计? 煤老板的暴富离不开两大背景: 一是全国的能源消费增长率连续四年超过GDP增幅,由此引发煤价高企,疯涨时甚至一天一个价。 其次,最重要的背景是国家现有矿山资源产权制度的设计漏洞。多年来,矿山(包括煤矿)的产权授予主要是行政划拨、协议定价,而不是市场经济的拍卖方式。全国15万座矿山,通过拍卖取得的仅有2万座。 也就是说,由谁开采矿山,还是由行政部门说了算。这显然是一个封闭的非公开的非市场经济的体制。所以,矿主只要打通各个关节,从主管部门、主管官员手中取得经营开采权,就几乎意味着占有了本来是全民所有的矿产资源,就可以将资源挖出来自己卖掉。 虽然煤老板们也要交给国家资源开发补偿费,但是,我国的资源补偿费远远低于世界标准。 换句话说,煤老板们占有了全民的资源,却没有交足“全民的钱”。 按照国家财政部副部长朱志刚的说法,这“全民的钱”应该包括:矿业权的取得,对环境的治理和生态的恢复成本,安全投入成本。 正是因为现行的政策,煤老板们可以省下这些成本,可以将钱交到个人手中取得开采权,然后拚命开采,猴子吃桃子,吃一口扔一个,将污染成本、安全成本转嫁社会,才终于实现日进斗金,直将煤矿开成了金矿,完成了一夜暴富的神话。 因此,在山西省社科院经济所所长潘平眼中,那些挺胸凸肚的老板们,不过是成功地“钻了空子的人”。 官煤勾结 煤老板虽然高居“食物链”上端,但是,并不是顶端。在他们后面,还站着大小官员和形形色色的管理人员。 官煤勾结,猫鼠一窝,早已不是秘密。 山西省是煤炭之省。119个县市,其中89个是产煤县;太行、吕梁两大山脉,纵贯全境,千山万壑之间,正所谓“有山就有煤”。如此丰富的资源,决非任何人都可以开采,要想进入,必须迈过一个门槛,即“有权,有钱”。 孝义市的杜老板,33岁,原来在国有汾西矿务局工作,效益不好辞职回家,开大货贩煤卖,开夏利跑出租,其间还在村办煤矿上做过电工,多年折腾,还是叮当响。去年春天,和朋友合伙开了个“黑口子”,5人每人投资5万,一年下来,笑得合不拢嘴。赚了多少钱,一直不说,只说“一年里只要让我干一个月就够了”。 “有权,有钱”,就是杜老板的亲身体会。而且,在他看来,“权”比“钱”重。没有钱可以借可以筹,但是,如果这钱花不出去,攀不上权,就没有意义了。不过,他也承认,几乎没有花不出去的钱,“只要你送,就有人敢要”。 媒体上通常所说的“黑口子”,是指所有证件皆无、地地道道的黑煤窑。实际上,“黑口子”不“黑”。去年,杜老板就是在成功地疏通了孝义市某局、市某办公室稽查大队等三家之后,才敢于开了个“黑口子”。 如果没有走通关系,没有和“局长”、“队长”交成朋友,杜老板今天大概还是个出租车司机。 今年年初,新华社记者曾调查山西省“圈矿炒煤”的现象。长治县一位个体煤矿老板对他们说:“按照现在的煤炭行情计算,如果你弄一个10万吨、能开采10年的煤矿,拿300万元送礼,顶多第一年白干,还能赚9年的钱。要算大账不能算小账。10万吨的矿一年能赚700万元,要是真能拿到,送1000万元也值,就算两年白干,还能赚8年,最少能赚几千万元。” 官煤勾结,体现在煤炭生产经营的各个环节,情节也有轻有重。轻者,以检查为名,索要几千元上万元的辛苦费,以普通管理人员居多。重者,则是以权力入干股,每逢特殊情况比如风声紧张之际,为煤老板通风报信。此类官员级别相应较高。尤为严重的,则是与煤老板风险同担,订立“攻守同盟”,结为完全的利益共同体,一旦出现事故,则相互配合,欺报瞒报。 8月22日,《国务院办公厅关于坚决整顿关闭不具备安全生产条件和非法煤矿的紧急通知》发布,严令国家机关工作人员和国企负责人在9月22日之前撤出在煤矿的投资。 此项政策类似于希望小偷主动自首。滑稽的是,一个月之后,各地反应平平,甚至内蒙有官员公开放言“宁愿丢官也不撤资”。不得已,撤资期限再次推迟。 11月22日,3个月之后,山西省清理纠正工作领导组办公室宣布,全省共有947名国家工作人员或国企负责人撤出煤矿入股,涉及金额1.56亿余元。截至目前,山西省共有952人对投资入股煤矿进行了申报,其中,党政机关工作人员354人,事业单位工作人员383人,国有企业负责人174人,其他人员41人;涉及煤矿安全生产负有监管职责部门的工作人员入股的有174人。 这个办公室的主任曹建林在接受《瞭望东方周刊》采访时,“忧心忡忡”地说,“危害最大的是干股和权力股,都是赤裸裸的权钱交易,很不好查。” 而临汾市纪委副书记石雪爱则说,临汾以前已经处理过上百个干部,但现在私挖滥采情况还是很严重,“我们都有些不敢再处理了”。 10月末,陕西省计有89名“涉煤”官员先后撤资,总金额1144万。在近两个月的清查过程中,陕西煤炭主产区榆林市神木县科协主席康寨村、煤炭工业局副局长王国平以及科技局副局长尚文斌等3人,因拒不撤资被就地免职。 《新民周刊》的报道称,任职于榆林市政府部门的黄女士,听到这个消息大为惊讶,“这些人一定是从前把人得罪下,现在被人家举报了”。看到整个陕西省撤资的处级干部不过区区9人,科级干部40人,一般干部24人,黄女士把手里的报纸搁在一边,搭拉着眼皮说:“清出来一帮虾兵蟹将。” 从9月初接到国务院清退“官股”的政令后,榆林市政府所有部门的领导干部,每人必须交一份保证书,保证自己与地方煤矿没有经济利益上的关系,今后也不会参与煤矿投资。黄女士对这位记者说:“真投了,谁还能让他知道吗。” 就在一周前的12月14日,在人大代表政情通报会上,山西省代省长于幼军说出了另外一个数字:一个非法煤矿要生存,有七八个保护伞不足为奇,全省三四千个非法矿可能涉及上万名干部。 有业内人士指出,代省长的这个数字可能还不是最准确的,因为,他依据的是在册的非法煤矿数字。而山西省究竟有多少个黑煤窑,谁也无法一口说出个准确数字。 至此,可以清晰地看到,这根扭曲的食物链的两端,是数量巨大的两个群体:一端是手握铁锹、在井下漆黑世界劳作的农民矿工,另一端则是某些握有权杖的官员。 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文 |

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||