广州首例管圆线虫病人68天非典型经历(组图) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年09月19日09:21 南方新闻网 | |||||||||

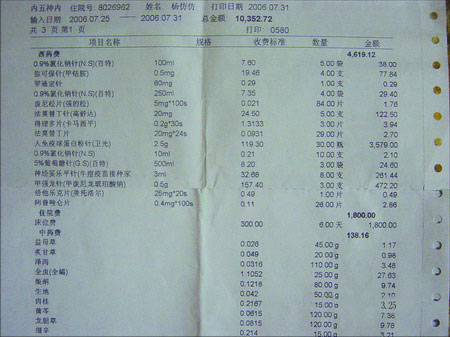

从广州管圆线虫病人脑脊液中提取的广州管圆线虫5期幼虫。资料图片制图/小赖  在广州市一家著名的三甲医院,医生开的药物中有足球场上的违禁药品“甲强龙”等。7月25日,冲击疗法开始,药费单显示的费用陡然涨到每天两千余元。  杨仿仿的植物神经受损,左右两边身体能够测出不同的温度,左边身体刚刚开始排汗,右半身的衣服就被汗水浸透了。图片由本人提供。 不满两岁的女儿“窝窝头”在背后高喊“抱抱”,杨仿仿起身回应却莫名其妙摔倒在地上。他开始感到热,左边身体刚刚开始排汗,右半身的衣服就被汗水浸透了——所有这一切都在痛苦地提醒杨仿仿,他不再是一个正常人。 “植物神经已经受损”,“运动神经也出了问题”,这位33岁的台湾人常常抚摸自己的身体,他已经学会了自己判断一些症状。有时他会拍着日渐丰满的肚子自言自语,“看,

杨仿仿是北京上个月爆发“福寿螺风波以来”,广州确诊的首个管圆线虫病例。很难说,究竟是疾病肆虐还是医疗延误,对他的身体造成了这么大的损伤。此前北京、广州5家医院的漏诊、误诊以及药物的不适当使用,不仅让病人支出了近5万元的医疗费用,而且消耗他了宝贵的治疗时间。直到上个月的29日,杨仿仿才知道自己已经和广州管圆线虫共同生活了68天。 这种病的治疗本不应该这么复杂。第6家医院的确诊医生告诉杨仿仿:他只需要连续服用3个星期的“肠虫清”胶囊。可是神经损伤到这个程度,恢复变得难以估计,“后遗症会持续一段时间——可能需要几个月,也可能要两年——同时不能排除永久性的损伤”。随后更让人震惊的发现是:杨仿仿一家6口人当中,除了最小的儿子“二锅头”,其他人全部“中招”! 美味的凉拌螺肉 和杨仿仿一样“光顾”过“问题福寿螺”的食客约有两三千人次。由此造成的“福寿螺风波”,被视为北京20年来首例食源性寄生虫病事件 今年6月24日,杨仿仿一家三代在北京蜀国演义设宴款待远道而来的朋友。目睹家人围坐的温馨,感受朋友造访的喜悦,他暂时忘记了工作上的诸多烦恼,胃口也显得格外的好。这至少是杨仿仿第3次到蜀国演义消费。他就住在其劲松分店附近,中间仅仅隔了一条马路。 即使是在曾经收入不菲的杨仿仿看来,蜀国演义的价位也并不便宜。然而饭店差不多每天爆满,“无论是口味还是卖相,蜀国演义的菜式都是数一数二的”。加上精心安排的川剧变脸、民间杂技表演,这里成了招待朋友的理想选择。 在服务员的热情推荐下,杨仿仿毫不犹豫地点了凉拌螺肉。曾经在远洋渔业公司当过总经理的他,还特地问了问是什么螺。“服务员告诉我是海螺。”杨回忆说。 长期旅居海外的杨仿仿一家,把这道凉菜列为难得的美食。螺肉去壳去尾切成了片状,入口香脆,火候似乎恰到好处。对于这群国际食客来说,对比是那样的明显:“在美国吃海鲜,厨师要用高压锅焖上20分钟,吃起来已经毫无口感可言。让他不要焖那么久,他还说这是法律规定。”仿仿的父亲说。 现在想起来,“美国人是以牺牲口味为代价,换来食品安全”,可是“谁会认为蜀国演义这样一家高档餐厅会出问题?”螺肉唇齿留香,杨仿仿吃得酣畅淋漓。全家人当中只有不满半岁的小儿子“二锅头”,因为尚未长牙无缘享受美餐。“二锅头”因此成了杨家6口人当中唯一的“幸运儿”。 时隔两个月后,蜀国演义才公开承认,酒楼使用淡水生的福寿螺加工制作了凉拌螺肉。相比海螺而言,生长环境复杂的淡水螺含有更多的寄生虫。使用福寿螺作为食物原料,意味着厨师必须延长加热时间以保证寄生虫及虫卵被彻底杀死。遗憾的是,酒楼在加工过程中,“仅用开水焯了几分钟”。 此时凉拌螺肉制品已经售出将近千份,和杨仿仿一样“光顾”过“问题福寿螺”的食客约有两三千人次。由此造成的“福寿螺风波”,被视为北京20年来首例食源性寄生虫病事件。 比丝线还要细小的广州管圆线虫因此存活下来。这种以发现地命名的寄生虫,本来应该在鼠类和螺类的协助下完成自己的生命周期:成虫在老鼠的肺动脉中产卵,孵化后的幼虫一路上行,被老鼠吞进消化道;跟随老鼠的粪便排出后,幼虫被螺类吞食并在后者体内继续发育;老鼠捕食软体动物后,幼虫在鼠体内发育为成虫并产下后代。 人类对福寿螺的短暂烹调中断了上述循环,却没有杀死已经具备攻击能力的幼虫。数十条或者数百条、甚至上千条虫子,悄无声息的穿过杨仿仿的肠壁,进入他的血液。入侵者将逐渐汇集到人的大脑,寄生虫和人体免疫系统的战争悄无声息地打响了。 辗转医院间 北京已经有医院走上了追查真凶的正确道路。“‘广州管圆线虫病’如果能够早发现、早治疗,病人连检查带吃药,大概10天就能出院。”杨仿仿没有碰上这么好的运气 一个星期之后,杨仿仿出现剧烈的头痛。“从一根筋开始,逐渐向周围扩散,疼痛一直延伸到脖子。”这天正好是盛夏的一个周末,杨仿仿早些时候曾顶着烈日外出买菜,于是“当时还以为是中暑”。 从7月6日开始,剧痛再次出现并且不再消失,他的体温也在同时升高。当天晚上,家人把仿仿送到北京市朝阳区一家小型医院。“中暑”——医生的诊断和仿仿自己的判断一致,病人于是被要求“猛喝水”。 7月7日,杨仿仿前往北京一家著名的三甲医院就诊。“神经根炎”——诊断的结果虽然比前一天的“中暑”更加靠谱,可是仍然没有直达问题的核心。后来为仿仿确诊的医生告诉他,大多数广州管圆线虫病人,都会在发病初期呈现发烧、头痛等症状,这些症状往往将没有经验的医生引入错误的诊断方向。 建国以来,这种病曾经在浙江、福建等地集中爆发过四次。1997年在浙江温州,42人因食用福寿螺集体出现头痛以及躯体多处游走性疼痛症状;2002年在福建长乐市,8名中小学生因为烤食福寿螺出现发热、肢体疼痛、头痛、头晕和呕吐等症状;2002年福州市某单位职工在一高级酒楼食用被广州人称为“东风螺”的“美国大蜗牛”后,20多人出现以头痛、四肢无力和皮肤触痛等为主要特征的“脑膜炎”病症。这些病例都被诊断为广州管圆线虫病。 除了这几次集中爆发外,国内有据可查的病例并不算多;即使把范围扩大到全世界,病人加起来也只有3000多例。医学界公认,“并不是因为这种病本来就少,而是因为很多医生对此病不甚了解,直到病人自愈后,还没能诊断出来”。 不过此时北京已经有医院走上了追查真凶的正确道路。6月24日,北京友谊医院热带病研究所的医生纪爱萍接诊一个病人。根据过往诊断的病例,这位女大夫一开始就把广州管圆线虫病列入首要怀疑对象。为了验证自己的判断,纪爱萍3天后以消费者身份,前往蜀国演义打包凉拌螺肉。 纪爱萍被公认为此次“北京福寿螺事件”中发现“螺祸”的第一人。按照她的观点,“广州管圆线虫病”如果能够早发现、早治疗,病人连检查带吃药,大概10天就能出院。实际上,“只要虫子被早早杀死了,病人脑子里就不会形成实质性的病变”。 杨仿仿没有碰上这么好的运气。离开那家著名医院后的当天晚上,杨仿仿被疼痛折磨得狂呼乱叫,家人不得不将他紧急送往朝阳医院。面对在急诊室大厅中疼得跺脚的病人,束手无策的医生只能让他“留观”。 一扇简陋的屏风在厕所附近划出了一块小小的区域,身高1.85米的杨仿仿被塞了进去,呆在这里“又挤、又吵、又臭”。7月10日,留观的第3天,杨仿仿再也忍不住了,他要求住院治疗。 7月11日,医院主要用来收治脑外伤和中风患者的高压氧病房,突然多出了一个烦躁不安的病人。在他的周围,“左边的患者在哼哼哈哈地呻吟,右边的患者瞪大眼睛张着嘴,呆呆地望着天花板”。几小时后杨仿仿才知道,“我睡的那张床刚刚‘走’了一个”。 “这样的环境,你还要住下去吗?”杨老先生问儿子。 真正让杨仿仿下决心离开的,是在他看来不合理的收费。医院得知仿仿台湾人的身份后,住院押金从3000猛涨到1万元。杨仿仿闪过一个不祥的预感:“治病会花很多钱,1万元肯定会很快花光”,而且“会以一种不正常的方式”。 住院当天,杨仿仿以有急事回广州为由,“逃离”了医院。广州是杨仿仿的家乡,也是他在中国大陆最熟悉的城市。20多年前,他和父母从这里踏上了周游世界的旅途。 疼痛,疼痛 他感到身上有蚂蚁在爬行,偶尔又像有一瓢滚水泼了过来。杨仿仿绝望地想到武侠小说里面大侠中毒的惨状 7月15日,正好是台风“碧利斯”袭击广东的那天,杨仿仿在朋友的安排下,住进了广州一家著名的三甲医院。 床板被调到一个奇怪的角度。三个枕头叠成“工”字形,分别抵住腰、背和脖子。第四个枕头压在大腿上,一双手软弱无力地搭在上面。入院后的头几天,杨仿仿只能保持这个姿势,长久地“坐”在病床上。他眉头紧锁,不时发出“嗯--”“啊--”的声音,病号服则像袈裟一样披在身上,这让他看起来更像是受刑的囚犯。 在北京时那种剧烈的头痛逐渐转移到皮肤,手臂上出现大片大片的红斑。皮肤的疼痛还会逐渐向肌里渗透,“似乎有一只手伸进去,抓住一根筋往外拽,让你不得不叫出来”。有那么一两天,红斑逐渐从手臂向肩膀延伸。“当它们到达胸口的时候会怎么样?”杨仿仿绝望的想到武侠小说里面大侠中毒的惨状。他感到身上有蚂蚁在爬行,偶尔又像有一瓢滚水泼了过来。有时身体像缠了一圈圈绳子,绷得紧紧的,继而又像有外力把绳子解开,转而抓扯病人的皮肤。 杨仿仿父母怀抱着两个小家伙,放慢脚步走进房间。他们运气不佳,又赶上了仿仿疼痛发作的时候。 不等杨老先生考虑清楚如何开口,病人咆哮起来:“出去!出去!你们都出去!”“二锅头”被尖利的声音惊醒了,奶奶赶紧捂住“窝窝头”的嘴,怕她哭起来发出更大的声音。老两口赶紧放下花了大半天时间做好的晚饭,迅速退到病房外面。这时他们还不能离开,因为“二锅头”还在等着妈妈喂奶。 疼痛有所缓解,仿仿可以吃点东西。但他看了看饭盒,只说了一句话,“我不能吃这个”。为了不让老人伤心,一直陪伴丈夫的杨太太只好拼命帮仿仿吃掉。这样做的结果是:第二天出现更多仿仿认为不能吃的饭菜。 除此之外,杨太太还要面对很多难题。水烧开了要放凉或者兑入冰水才能递给仿仿;仿仿一半身体怕冷,另外一半怕热,右半身体只能裸露在衣服外面……这些服务性的工作稍有偏差就会引来呵斥。有时即使这些呵护做的很完美,仿仿的回应也会反复无常。“有的事情今天他让我做,明天重复的时候他又会制止我。”杨太太说。 这位斐济籍的华裔女士之前几乎没有任何照顾病人的经验。给予仿仿感到超出一个正常人所能获得的满足和尊重,对她来说并不是一件容易的事情。几乎每个赶来探望的朋友,都会夸奖“杨太脾气好”。仿仿疼得厉害,杨太想抓住他的手,仿仿却触电般躲闪,外力触摸引起的疼痛同样剧烈。杨太不敢靠近,想扶一把却无从“下手”,可是当她站着不动,“又怕仿仿以为我嫌弃他”。阵痛缓解之后,杨太试图提出一些与生病无关的话题,“这时又担心他认为我在东拉西扯,不关心他”。 只有朋友到访才会让杨太如释重负。面对外来的话题,丈夫不会粗暴地拒绝说,“不要跟我说话”,“不要问我问题”。杨仿仿本人也很珍惜这样的机会,他努力提起兴致,和朋友讨论时下台湾正在进行的“倒扁”,疼痛的偷袭却常使讨论迅速画上句号。 相关专题:北京严查福寿螺致病事件 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 健康 > 北京严查福寿螺致病事件专题 > 正文 |

| |||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||