中国首次参加联大会议:外交跨上新平台

【1971年10月~11月】

中国首次参加联大会议:外交跨上新平台

本报记者 邓媛 发自北京

恢复了在联合国的一切合法权利后,联合国从此成为中国反对霸权、团结第三世界的舞台

老布什的脸色不大好看。虽没有皱眉,但也没有笑容,他不时摇摇头,与身旁工作人员匆匆交流着什么。

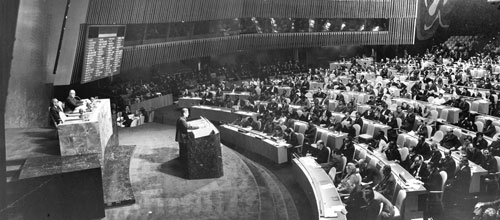

这是联合国第26届大会就代表权问题的表决现场。当76票赞成,35票反对,17票弃权的结果显示在电子屏幕上时,发展中国家代表沸腾了。他们手舞足蹈,有节奏地打着拍子,庆祝“两阿提案”获得通过。

时间定格在1971年10月25日,中华人民共和国在这一天恢复了在联合国的一切合法权利。

不入虎穴 焉得虎子

周恩来得知这个好消息后,面容不改地将结束第二次访华的基辛格送上飞机。时任外交部副部长的乔冠华忍不住问基辛格:“博士,你看今年联大能恢复我国的席位吗?”后者一脸自信:“不会!”而后,性格爽朗的乔冠华仰面大笑。

自1961年起,先由苏联、后由阿尔巴尼亚等国,在每届联合国大会上都提交“恢复中华人民共和国在联合国合法权利”的草案,但在美国的阻挠、破坏下均未获得通过。即便1971年基辛格先后两次访问中国释放了中美关系融冰的信号后,美国和日本仍想在联合国留住“中华民国”的代表权。

“但是,非洲朋友们把我们‘抬进’了联合国。”2009年6月的夏日里,刚从外交学院退休的前中国驻法大使吴建民向《国际先驱导报》回忆道。那一年,他30岁出头,担任法文翻译,是中国首批出席联大代表团里的“小萝卜头”。

“中国一直支持着非洲国家的民族解放运动。”他说,非洲国家把恢复中国合法席位的事情当作自己的事情。1971年,由阿尔巴尼亚和阿尔及利亚等23个国家提出的“两阿提案”正等待联大的通过,当时的坦桑尼亚总统飞到纽约“坐镇”,阿尔及利亚的外交部长则现场指挥。而中国 “两弹一星”研制成功,也让这些兄弟国家有了底气。

想起当年11月9日从北京出发去纽约参加联大时的热闹场面时,吴建民仍忍不住兴奋之情:“5000多名群众送行,周总理带着我们绕场一周,向大家告别。”当时, 吴建民身旁是他的妻子、时任外交部英文翻译的施燕华。他们是代表团中少有的“夫妻档”,被同事们戏称为赴纽约的“英法联军”。

走在周总理身后的代表团团长乔冠华心中惴惴不安。据当时在外交部欧亚司工作的周南回忆,出发前中美两国还没有建交,中国代表团可谓“孤军深入”。毛主席送给乔冠华两句话,一是“不入虎穴、焉得虎子”;二是“胆大心细、遇事不慌”。

初登世界舞台的谨慎

首次出席联大的中国代表团从北京出发,先赴上海,后经仰光、卡拉奇、雅典、开罗、巴黎,最后才到达纽约。几十个小时的颠簸,但第一次踏上美国土地的中国代表团随团记者彭迪、钱行夫妇却一点儿也不困。他们从早年燕京大学的学生运动开始,就是亲密的工作搭档。纽约机场上空的璀璨灯光令他们莫名激动。

现年89岁高龄的彭迪老人一字一顿地向《国际先驱导报》解释道,之所以当时心理上没有多少压力,全是源于“周总理的叮嘱”。

出发之前的一个晚上,乔冠华、彭迪、钱行被周恩来叫到一起开“小组会议”。彭迪的笔记本上记下了这段文字:你们是代表七亿中国人民,要利用这次大会宣传中国政府的主张,争取世界人民的支持,但不要做得过分,好像中国是世界的中心……你们对美国要坚持国际关系的指导原则,反对强权政治,但是对美国政府不要用粗暴的语言,要讲究策略。

周恩来最后说:“你们不要紧张,允许犯一些小错误。”这给彭迪吃了颗“安心丸”。

首次走向国际政治舞台中心的中国代表团小心而谨慎。吴建民说,从巴黎起飞纽约的航班上,外国记者捧着相机,“拼命想采访些什么”。然而,中国代表团始终一言不发,只留下一张张表情任记者们猜测。

吴建民记得,在代表团入住的罗斯福旅馆,外国记者们一见到中国代表团成员就立即凑上去打招呼,“美国人很好奇,把我们看作是月球上来的一样。当遇到‘你们喜不喜欢吃奶酪’这样的问题时,我们才会答几句。”

“你们中国人早该来了”

代表们遇见的美国民众对中国格外好奇。吴建民和施燕华在纽约中央公园散步时,一位美国老太太得知他们来自中国后,高兴地说:“你们中国人早该来(联合国)了。”此情此语,令吴、施感动得热泪盈眶。

彭迪和钱行在美国也总碰到“好人”。当在联合国的报道任务比较轻松时,美联社社长自己掏钱,请他们沿着海岸线把美国兜了一圈。所到之处,彭迪、钱行夫妇受到美国学者们的热情接待,“他们想了解真实的中国,而我想,如果没有那番经历,我不可能在短时间内了解这样一个国家,也很可能不会成为今后中国驻美的首位记者。”

后来,这位美联社社长告诉钱行,这次“免费旅游”是经过当时美国驻联合国代表乔治·布什批准的。中国重返联合国,不仅打开了外界了解中国的一扇门,也成为中国外交融入世界的一扇窗。

11月15日,中国代表团正式出席联大会议。最令吴建民激动的,就是大会因中国代表团的到来而中断,各国驻联合国代表争相向中国表示祝贺。曾在中国留过学的匈牙利外交官用中文致辞,而老布什最后一个发表讲话,“虽然我们曾反对你们回到联合国,但既然你们回来了,我们欢迎你们。”

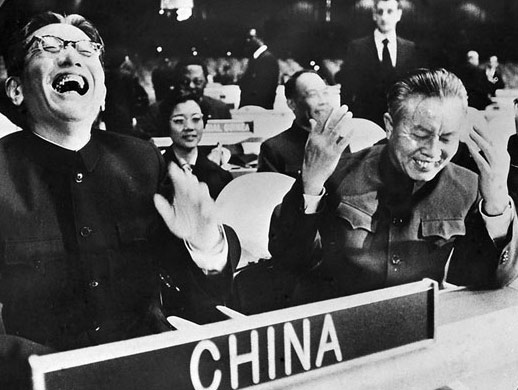

正是在这次大会上,乔冠华“老年维特之大笑”永远留在了获得普利策新闻奖的照片上。他在现场的发言上说中国赞成核裁军,指责苏联对中国指手画脚的超级大国嘴脸等,被美国三大电视网喻为“犹如爆炸了一颗重磅炸弹”。

而对彭迪、钱行、吴建民、施燕华个人而言,中国重回联合国,在中国外交从小舞台走向大舞台的轨迹中,被中国外交事业影响着的他们,命运也在不经意间发生着变化。

彭迪后成为国际问题评论员,担任新华社副总编辑,钱行也成为了新华社对外新闻部的骨干力量。而吴建民除了观察国内外优秀外交官在联合国平台上的表现和交锋,还潜心研究中东问题、塞浦路斯问题、南非问题等,后出任中国驻法国大使,被誉为“中国最杰出的外交官之一”。