土地收益分配失衡被指引发冲突 农户所得低10%

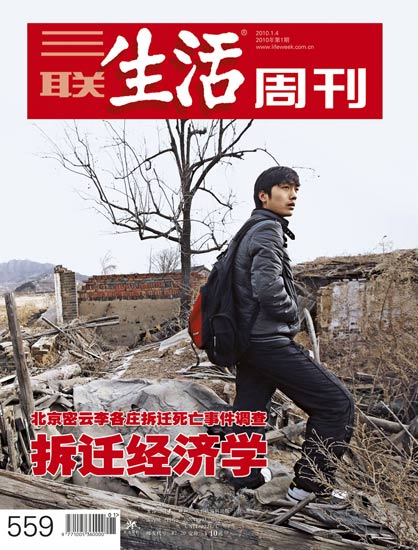

北京密云李各庄拆迁死亡事件调查

拆迁经济学

1997年,我到处找房子,终于找到这栋完美的维多利亚式小别墅,它靠近水边,景色优美……我把每一分钟闲暇时间都用来装修它,让它变成了我的梦想之家。我把它刷成了浅橙色,因为这是我最爱的颜色。1998年,一个地产经纪人跑来给我出了个价,说是要代表某匿名买家买下这栋房子。我跟她说,这房子我完全没想过要卖。但她说,要是我不卖的话,房子会被政府征用。她的建议是放弃算了,谁斗得过政府呀。

——美国“钉子户”苏赛特·凯洛在美国国会参议员司法委员会上的证词

◎李鸿谷

各国“钉子户”的起点事件以及原因,大体上都差不多。果然,与地产经纪人未谈妥的当年,美国康涅狄格州新伦敦市政府征用了凯洛的房子,并将之转交给一家私人开发商。凯洛当然不服,她与新伦敦市政府的诉讼案一直打到了最高法院。7年后,2005年,美国最高法院以5比4的微弱多数做出判决,支持新伦敦市政府,宣布本次征用合法。

对凯洛而言,这当然是一起未能获胜的诉讼。不过,这种拆迁困境,对于中美两国的分析者而言,解读方式,却相去甚远。

将“钉子户”作为重要的一个章节,在自己所著的《困局经济学》里论述的美国人迈克尔·赫勒,立论的基石是:“私有产权能提高社会福利,过多的所有权却造成反效果——破坏市场,阻碍创新,耗费生命。”这位哥伦比亚大学法学院教授,在其创造出的流行的审视美国经济问题的“反公地悲剧”里,列举的重要事实之一是:1978年,(美国)航空业取消管制,乘客周转量翻了3倍。那么,打那以后,美国新建了多少机场呢?只有一个,1995年建起来的丹佛机场。结果,我们经常眼巴巴地坐在机场候机,飞机要么是迟到了,要么是准点到达却没地方可降落,只好在半空兜圈子。为什么如此?“居民们想方设法地推迟、阻挠机场建设项目。”在美国这个有太多所有者的市场里,迈克尔·赫勒的观察是,“(结果)人人都妨碍着他人。私有制不再是所有权的终点站,私有化也会走到破坏财富的地步。”

“钉子户”例案,在迈克尔·赫勒的评判体系里,是用来说明这种“反公地悲剧”的非正面事实——过多的所有权及其捍卫造成的反效果,破坏财富。这或许稍稍令人意外。

对应于美国航空业取消管制的年份,1978年——由此开始的中国30年历程,中国的机场数量由78个,提高到158个(不含香港和澳门),翻了一番;而公路通路里程由89万公里,翻了两番,达到373万公里。两相对比,我们当然可以将中国的发展命名为“中国奇迹”。这些需要使用大量土地的道路与机场,能够顺利建成,对应于美国30年仅新建一座机场的拆迁困境,我们换一种表述,将其称为中国经济发展的“拆迁红利”,也似无不妥。

但是,仅将焦点聚集于成就,我们将难以理解下述事实:国家信访局数据表明,2003~2006年接待的上访人数中,有近40%涉及拆迁;这一期间建设部统计的这个比例则高达70%~80%。而中国社科院在此时间段完成的调查报告表明:只有2‰的上访能够解决问题。中国当然也有强度更大的拆迁困局,而且其社会性影响力不可低估。

将“中国奇迹”的建设成就与拆迁及“钉子户”分开来观察,我们任何结论都可能是片断式的,陷入宣传或妖魔化套路。迈克尔·赫勒带给我们的,或许不仅是令我们意外的他将“钉子户”负面化的倾向,而是他对制度运行及其成本的分析。那么,我们有无可能在制度变迁的背景下发现并理解中国的成就与成本呢?或者,我们有无可能在“正义非正义”的简单的两分法之外,去完成一个“拆迁经济学”的分析?

一国之富裕的经济学观察,目前相对占主导地位的分析工具是制度分析。“发展中国家,政府是最重要的制度安排。”林毅夫这一结论之后,稍有深入的分析来自张五常。在张五常的《中国的经济制度》里,他论述说:“中国的经济改革必须有一种转移,要从等级界定权利的制度转到以资产界定权利的制度,或者说要从一种合约安排转移到另一种合约安排来约束竞争,这一点,我认为是解释中国30年来的发展的重心所在。没有经过流血的革命而做到这种合约转移,可以视为奇迹,而我将指出,成功的关键,是中国用上一种刚好坐在上述的两种合约之间的另一种合约,后者称为承包责任合约。真正的奇迹可不是他们做到这重要的合约转移,而是他们达到一种前所未见的经济制度。”

张五常的解释,仍然是过程中的阶段性论述。如果我们观察中国土地使用的历史演进,那么类似“合约”之类的经济学术语,当会被我们所能感知的事实描述与理解。

以中国的《城市房屋拆迁管理条例》这一行政法规演变史进入检索,1991年,现行条例出台。研究者王才亮解释说:这一条例当时是为了与《城市规划法》相配套而颁布的,立法思想是想通过旧城改造、房屋拆迁,改善城市居民的住房条件。当时的城市建设主体是国有单位,政府主导整个拆迁过程。真正的变化开始于1994年,这时开始第一次“房改”,当年《城市房地产管理法》颁布,房地产开始市场化。

市场化的结果是:利益主体由单纯的国家与公有开始多元化。

纯粹公有制的中国城市住房结构,如何生成市场化?对此疑问,其实在早期时候,中国农村承包制出现之际,即为核心性问题。经济学家周其仁为解答“在清一色的公有制内部怎么就产生了改革公有体制的力量?更一般的问题是,私有权利究竟怎样从国家维护的公有制里产生出来?”——他耗去10年时间,终于清晰给予“土地的所有权与经营权分离”之所以产生的经济学解释。但是,周其仁一如张五常,只是描述了“承包责任合约”——从等级界定权利转到以资产界定权利的制度形成过程,如何明确定义?他们并未提供答案。

西方产权研究中未必常用的概念:混合型产权结构——国家宣称拥有所有权,然后创造私有权。或许是理解“所有权与经营权(私有权)分离”结构最有解释力的概念。

《中华人民共和国宪法》第十条规定:“城市的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于集体所有;宅基地和自留地、自留山,也属于集体所有。”在这一所有权明确归属之下,“房改”一经启动,使用权即开始从所有权里分离而出。这种分离一旦完成,“私有权”当然被“创造”出来。回到“房改”,它的结果是自然形成了地方政府、开发商与被拆迁人在内相对固定的利益格局。单纯的利益主体由此瓦解。在法律制度的演进里,针对这种利益格局的变化,2004年3月,《宪法》第四次修正案增加了“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”等内容。所有权之下,创造出来的“私有权”受宪法保护。

理解中国的发展奇迹,这种混合型产权结构——30年时间,我们有了2倍的机场增量,与4倍的公路通路里程数量,当是最有力量的分析工具。中国改革开放的进程,当我们未必完全明白其意义的时候,已然完成了制度变迁最关键的步骤。

宏大的制度变迁,未必那么容易被理解,但微观的经济利益,却是方便被感知与计算的。“拆迁经济学”在相当意义上,是对新生成的利益结构——地方政府、开发商与被拆迁人各自利益的计算与评估。研究者朱东恺与施国庆利用相关统计数据计算的结果是:土地用途转变增值的土地收益分配中,政府大约得60%~70%,村一级经济组织得25%~30%,农民只得5%~10%。而另一位研究者陈铭更具体地计算浙江省某区域土地征收资料,所得增值收益的分配结果是:政府为56.97%,开发商为37.79%,村集体经济组织及农户为5.24%。这当然是一种严重失衡。在这种不平衡的利益结构之下,冲突甚至极端冲突,或者都不那么难以理解了。

任何制度都有其成本与代价,但是,在目前中国土地增值的利益分配里,结构如此倾斜,显然经济学的分析之后,其后果未必仅止于经济,而可能是政治性的。如果也套用迈克尔·赫勒的句式,“混合型产权结构可以促成经济的高速增长,但利益结构的失衡却可能带来反效果”。中美两国拆迁困局固然制度背景迥异,美国最高法院以5对4的微弱比例否认了苏赛特·凯洛的个人利益主张,是对美国所有权过于分散的制度结构的一种校正。但其利益结构调整程序设计,却未必不值得我们重视。

当然,在高速发展的中国现实之下,漫长的7年诉讼,显然时间成本过于昂贵。那么,我们能否建立更有效率更低时间成本的利益调整机制?这是对我们智力的考验。■

密云李各庄拆迁死亡案:土地所有者的收益

2009年12月24日,从北京密云县城前往城关镇的李各庄,10分钟车程,几乎很少感觉到村庄与城市的分隔,新铺的水泥路旁都是密集新盖的6层住宅。它导致这个靠近县城的村庄近5年的拆迁史。2004年始,李各庄开始集中村民土地建小产权房,书记张玉良觉得这是农村土地利用的唯一“正确发展方向”。

村委会成为集开发商、拆迁规则制定者和拆迁公司三位一体角色,也因此导致了部分村民的激烈反应。2008年7月2日,坚决拒绝拆迁的村民王再英在夜间被村治保主任找来的几个河南拆迁工人打死。本刊记者调查了该起死亡事件,村庄土地所有权的认定,以及所有权让渡的复杂计算方式,包括由此而来的转让是否公正问题始终横贯了这起事件,这不是一起简单的刑事案件。

记者◎王恺 杨璐

实习记者◎吴丽纬 摄影◎于楚众

拆迁中的悲惨死亡

这场后来被形容得分外凄惨的死亡,发生时完全在黑暗中。

2008年7月1日深夜,在已经闹拆迁数月的李各庄,有数个不眠的家庭。不眠的原因很简单:前段时间,拆迁公司叫来的人总是半夜砸房,这些抵抗者也采取了很一致的对抗方式,听到狗叫立刻上房顶,把贮备好的瓦块石头往下扔,以阻止拆迁公司的人靠近——这也是邻近几个村庄最流行的反拆迁方式。

40多岁的张玉山和妻子王晓辉,当时已经在自家房顶上睡了4个月。3月初强制拆迁开始,他们就坚定地选择了这种站得高看得远的方法,凌晨1点,安静空旷的村子远远传来了争执声,王晓辉被骂人的声音惊醒,赶紧爬出临时搭的窝棚向外张望,见四五个黑影手里拿着棍子匆匆忙忙跑了。她现在向本刊记者叙述时强调:“刚买了大手电,可照来照去看不清楚。”

距离张玉山家最近的就是王再英家——9户拒绝拆迁的人家中最身单势孤的一户。妻子离开,自己家三兄弟几乎不来往,装了一只假眼的他,还要照顾瘫痪在床的老母和十几岁的儿子。前几年养鸡,王再英赶上禽流感,背了一身的债,在村里,毫无疑问他属于被轻视的那一类。拆迁开始后,住在石头房子里的王再英只得到一套住房和少量赔款,他无法接受,才加入了坚决不拆迁的行列。

因为王再英是弱者,他也是9户人家里被强制拆迁最彻底的一家。因为一直没有达成协议,所以他也选择了看守的办法,只是势力单薄,第一次,挖掘机和铲车就直接把王家的石头墙房子给推平了。

可是王再英并没有妥协,他的儿子、县城高中高三的学生王彪现在对本刊记者回忆:“那时候我和我爸一起住在蔬菜大棚,我爸白天睡觉,晚上到自家的房子前守。”王彪要去上学,正值高三,他还是班长,晚上看守废墟的任务就落在父亲一人身上。

为什么要锲而不舍地看着那堆石头瓦砾?王彪对我们的问题很反感,他直愣愣地看着我们:“那是我们家的房子啊!”

于是又有了第二次强拆,村民们告诉本刊记者,当时村里请来的潭州拆迁公司的人,用大衣把王再英蒙住头按倒在地,然后挖掘机又把废墟给铲了一遍。可是,他还是守在废墟上,因为与村里的拆迁协议并没有最后签订下来。后来采访中我们知道,村里答应的补偿款是50万元,可是王再英觉得,自己家后院的护坡面积没被算进去,坚决要求多给几十平方米的损失,争执不下的也就是5万元的总数。

7月2日凌晨,王再英和拆迁公司发生第三次冲突。王晓辉往王再英家的方向看:“路灯早就被掐断了,我们看见地上有一点点亮,我想是王再英的手电筒,不过那天下着雨,也许是水面的反光。”

王晓辉告诉本刊记者,她当时不断地让丈夫张玉山给王再英打电话:“手机没人接,不管他在村里是个什么样的身份,拆迁后,我们觉得王再英吃不上、喝不上,守着自己的家,挺可怜的。”

张玉山和王晓辉于是就战战兢兢地下了房顶,往王再英家的废墟前走,为了壮胆,他们撒开了家里养的3条大狗。走了200米,就到了王家的那片废墟:“王再英脸朝地趴在地上,一只胳膊朝东,一只胳膊朝西,怎么叫都不出声。”像是一个身体被很别扭地放在那里睡觉。

他们就不敢再动,于是赶紧报警,王晓辉跑去找来同为钉子户的唐忠义家一块儿做伴,两家人共同守着王再英直到警察到来。“当时天黑还看不到很多血,没觉得多么惨。直到警察们都来了,才发现血流了一地,地也是深色的,流进去不太看得出来。王再英的一只眼睛被打了出来,开始我们以为是他的那只假眼,后来才发现是真的那只。”

整个案件的侦破几乎没花时间,杀人者很明确地锁定了最近几个月一直在村里砸房的拆迁公司的那帮人,只是责任认定相对复杂:几个月来一直拆房的是镇直属的潭州拆迁公司,可是当天晚上布置任务的是村里的治安干部王守财,接到任务的是村里拆迁队的负责人董金武,他雇佣在深夜执行任务的是一群河南人。这群人在邻近地区拆迁已经几年,按照董金武的说法“是很有办法的人”。尽管他都叫不上他们的名字,只找了领头的高进忠,原因是“他老实,每次帮我拆完房子,不会从里面偷个钢筋啥的”。

这件死亡案的起因是为了彻底清除王再英的家,这次村里出了高价,3000元。以往白天干活一人也就是100元,可是这次一人500元,时间已经到7月2日凌晨1点,高进忠看见凑齐了7个人,说走吧,7个男人就横七竖八挤在一辆小破车里,赶向王再英的家。

死亡几乎发生在瞬间,几个砖头,几记撬棍,甚至在审讯的时候,都很难说清楚究竟是谁给出的致命一击。法庭记录是,王再英在前面跑,他们在后面追,直到把他彻底打倒。“赶紧走吧,人不行了。”不知道是谁说了这句话,前后只有几分钟的时间。

王再英的家终于彻底消失了,在现场看见,昔日两个石头垒的大院子现在全部是一人多高的蒿草,淹没了曾经的人家痕迹。

2009年12月,王再英被杀案一审宣判,王守财和董金武被判处两年刑期,缓刑两年;领头的河南人高进忠被判处无期徒刑,剩下的几个人各自刑期不等。

在王彪看来,最不能接受的是,村里领导拆迁最上层的带头者书记张玉良什么事情都没有,检察院甚至都没有起诉。家被彻底清除后,无处可去的他只能住在学校里,村里每月给他200元补贴,也托人带话给他80万元的赔偿,让他不要再告状了。“可那是我爹。”王彪几乎绝望地向本刊记者叫喊,他不时地低头,眼泪并不多,他不愿意流给外人看。

因为这起突发的死亡事件,整个李各庄的拆迁停顿下来,村里处处还显示出拆迁陡然停顿的迹象:有的房屋门窗已经卸下,主体结构还在,挡在要道上;村庄穿插着老平房、6层居民楼和简陋的小产权别墅群落;这种局面显然还将长久持续——前后已进行了5年的村庄头等大事拆迁竟如此收尾,真是出乎意料。

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。