爱泼斯坦遗孀黄浣碧接受国际在线记者采访 姚毅婧摄国际在线消息(记者 姚毅婧):2015年是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。在70多年前那场艰苦卓绝的反法西斯斗争中,许多国际友人支持、帮助中国人民,国际知名记者伊斯雷尔·爱泼斯坦便是其中之一。爱泼斯坦先生的遗孀黄浣碧在接受国际在线记者专访时表示,“我最崇拜他的就是,他始终坚持共产主义的信仰,在他人生最艰难的时期都没有动摇过,他是用真心去爱中国,去相信中国共产党。”

“改革开放初期,有一些外国朋友不理解中国改革开放,认为中国是走回了资本主义社会,爱泼斯坦不赞成这样的说法。他理解中国共产党刚开始创业的困难,一直坚定地支持。”黄浣碧回忆道。

爱泼斯坦1957年加入中国籍,1964年加入中国共产党。1985年,中共中央领导人在庆祝他70寿辰和在华工作半个世纪的贺信中说:“您不愧为坚贞的国际主义战士和忠诚的爱国主义公民。”2005年,爱泼斯坦在北京逝世。他曾担任政协第六、七、八、九届全国委员会常务委员。

1

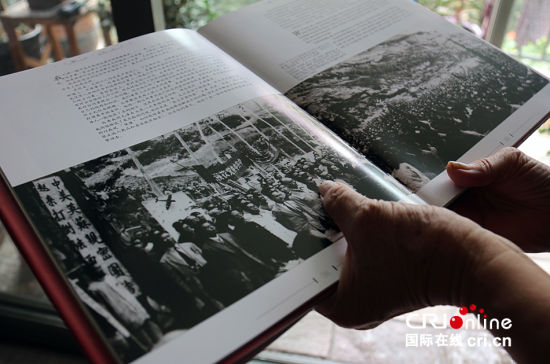

黄浣碧至今还有阅读历史杂志的习惯 姚毅婧摄

爱泼斯坦一生都致力于中国抗战的对外传播,被称作是“见证中国、写作一生”。在抗日战争期间,他也是一位英勇的战士,只是他的武器不是枪,而是手中的笔,他努力向世界人民报道中国共产党和中国人民英勇抗敌的事迹;和平建设时期,他时刻记录着中国的现代化建设。黄浣碧说:“他几乎走遍了整个中国,去过4次西藏,写出了20万字的《西藏的变迁》。他说如果有时间、身体健康的话,还要再写一本,而且还希望能坐火车去西藏。”

爱泼斯坦著有《人民之战》、《中国未完成的革命》、《中国劳工状况》、《从鸦片战争到解放》、《西藏的变迁》和《见证中国——爱泼斯坦回忆录》等许多反映中国革命、建设、改革的新闻报道和专著。

黄浣碧翻阅纪念画册,回忆爱泼斯坦的抗战故事 姚毅婧摄

战乱时期,他的笔是一支战斗的枪

“我一定要亲眼看到日本人是如何滚出中国的!”

爱泼斯坦先生既是中国抗战历史的见证者,更是中国革命的参与者,把一生都奉献给了中国。他的父母是革命者,1917年,年仅两岁的他随父母离开祖国波兰,流亡到中国哈尔滨,3年后在天津定居。彼时的中国内战和饥馑导致民不聊生,残酷的现实冲击着爱泼斯坦稚嫩的心。后来,中国青年学生与广大群众的抗日救国大潮汹涌澎湃,点燃了他内心酝酿已久的激情。他决意投入这一伟大事业,尽可能为之做出贡献。

“卢沟桥事件爆发后,爱泼斯坦当时已经是美国合众通讯社天津分社记者,他听到第一声炮响后,拿起笔,成为一名战地记者,立刻投入到中华民族的抗日战争报道中,真实生动地传播了中国军民顽强杀敌的报道。随着战局变化,他奔赴上海、南京、武汉、广州等硝烟弥漫的抗战第一线采访。”黄浣碧一边给国际在线记者翻看纪念爱泼斯坦的画册,一边不时感慨她的先生对中国抗战报道奋不顾身,言语中充满敬佩之情。

“1937年他22岁了,他就不跟他父母走,他说‘我一定要亲眼看到日本人是如何滚出中国的!’战争之前,他是记者,战争爆发后,他就是战地记者。在这之前,天津泰晤士报也要解除他的工作,说不要你了,你另外找工作吧,因为他写了很多挖苦现实的尖锐报道。”黄浣碧说。

1938年3月23日,日军向台儿庄方向进攻。爱泼斯坦获悉消息后,不顾生命危险,坚决要求到台儿庄战地前线采访。“这是他很难忘的一次采访。”

黄浣碧告诉本网记者,在台儿庄爱泼斯坦目睹了战争的惨烈:到处是瓦砾,尸横遍野。他留意到战斗的枪炮声依稀可闻,炮弹从他的头顶呼啸而过。爱泼斯坦采访到了孙连仲将军。孙连仲向爱泼斯坦一行谈及了台儿庄作战经过,但对我军反攻的信息讳莫如深。爱泼斯坦《台儿庄目击恶战》记载:“4月5日,爱泼斯坦自台儿庄发来电讯称:自4日晚,此间日军战地为华军破坏。”

黄浣碧翻阅纪念画册,回忆爱泼斯坦的抗战故事 姚毅婧摄

1939年,爱泼斯坦的《人民之战》在伦敦出版,其中《反击》一章介绍了台儿庄战役。《人民之战》向国外真实地报道了中国人民奋起抗日前两年的战绩。宋庆龄读了这本书后写道:“这本书不同于任何的外国人关于中国抗战的著作,因为它把第一手分析性报道同过去的历史和未来的展望联系了起来。每一位中国的友人都应该读一读。”美国著名记者斯诺称赞这本书是“极为出色的战争新闻作品,对中国所希望达到的目标充满同情和理解。”

让爱泼斯坦时时想起的采访还有1944年在延安和毛泽东的见面。1944年夏,迫于国内外各方面的压力,国民党当局第一次允许中外记者前来延安等地采访。 爱泼斯坦作为《联合劳动新闻》 《纽约时报》和《时代》杂志的记者参加了该记者团。

此时,距离斯诺第一次访问延安已过去整整8年。虽然一本《西行漫记》早让爱泼斯坦对延安的情况有了一些了解,但真正对延安产生深沉的迷恋,却是在他亲身踏上延安的土地之后。毛泽东在会见爱泼斯坦时,二人坦诚热烈地各抒己见,主要谈论了国际反法西斯战争等问题。据爱泼斯坦后来数次回忆说:“令我一生难忘的是1944年初夏的延安之行,我看到了中国的未来,当时我就坚信,新中国一定会在中国共产党领导下产生。”

黄浣碧把纪念爱泼斯坦的画册翻到有毛主席画像的一页说道,“这张画像是当年毛主席送给他的,同行的记者也都收到了这份珍贵的礼物。但是我相信,没有一个记者能够把它完好无损的保留至今。无论是出国居住,还是又回到中国工作,爱泼斯坦一直带在身边,并挂在家中。”

爱泼斯坦在延安同毛泽东主席见面,并交流了国际反法西斯战争等问题。

和平建设时期,他时刻关注中国的建设

“中国是进步的,现代化的”

1951年,爱泼斯坦应周恩来总理和宋庆龄邀请重返北京,创办《中国建设》(现改名为《今日中国》)杂志并任执行总编。该杂志以多种语言销往100多个国家和地区,及时、全面地反映了当时中国的新风貌。

黄浣碧谈起了她和爱泼斯坦的相识。“我是上世纪60年代到《今日中国》杂志社工作的,我和爱泼斯坦一直在一个单位工作,当时我在总编室,负责协调、管理外国专家的日常事务,因此我对他和他的家人都非常熟悉。我们思想和观点一致,最后走到了一起。”

为了共同的理想和信念,爱泼斯坦和黄浣碧在工作上相互配合,革命友谊发展成珍贵的革命爱情。“那时候,他写稿子就会让我帮他一起找素材,写完我就帮他打印出来;记得他写宋庆龄传的时候,我一直帮她念资料,边读还要边解释给他听,他觉得有用就马上录入到电脑中;他出去采访也离不开我,我除了照顾他的起居,还得给他当翻译。”

毛主席当年送给爱泼斯坦的石版画像。

“爱泼斯坦理想中的中国是进步、现代化的”,黄浣碧说,“1944年他采访延安,他从共产党在延安的情况就说,这就看出来,这是新中国的雏形。他一直为中国的进步感到高兴和骄傲。我和他去过美国、英国、加拿大,改革开放以后,中国变化很大,他就说,这不是和国外差不多嘛,没有什么不一样。”

改革开放后,中国翻天覆地的变化,让爱泼斯坦高兴。和平建设时期,他时刻关注中国的现代化建设。1997年香港回归时,爱泼斯坦一直坐在电视机旁,为中国骄傲。“他几乎走遍了整个中国,去过4次西藏,写出了20万字的《西藏的变迁》。他说如果有时间、身体健康的话,还要再写一本。去世前,他住在医院,那时候西藏的铁路已经在修了,他的心愿就是希望以后能坐火车到西藏去。他特别关心中国的建设,也特别高兴中国的变化。”

90载岁月,82年在中国,爱泼斯坦为中国工作了73年。2004年,已是高龄的爱泼斯坦以惊人的勤奋与毅力完成了《见证中国——爱泼斯坦回忆录》一书,在书中他说:“在历史为我设定的时空中,我觉得没有任何事情比我亲历并跻身于中国人民的革命事业更好和更有意义。”

毛主席当年送给爱泼斯坦的石版画像,他一直珍藏,并随身携带,挂在家中。

“爱泼斯坦去世后,我的女儿想让我去美国换一下环境。住了不到半年,我坚决要求回国,还是中国才能让我找到归属感。”黄浣碧说,如果他能看到现在中国的发展,肯定会更加欣慰。“习近平主席领导的很好,我特别喜欢现在的政策,尤其是反腐的政策。如果不反腐,中国共产党就不会有更好的明天,中国的发展就会倒退。”

黄浣碧至今还在爱泼斯坦曾经建立的一些组织当中承担职务,并积极参与活动。“爱泼斯坦在遗嘱中写过,希望把自己的藏书捐助给社会,能让广大的读者收益。前段时间我代表他,向清华图书馆捐书6000多册。”

在黄浣碧看来,现在对年轻人进行爱国主义的教育时十分重要的。“现在中国的经济和物质都丰富了,新一代的年轻人奋斗大多考虑的都是自身的发展,而很少考虑到是为了国家的发展;所以,历史课非常重要,年轻人要学会以史为鉴。”

(原标题:爱波斯坦曾立誓:一定要看到日本侵略者滚出中国(组图))

更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)。