莫高窟全景图背后:作者万庚育老人的敦煌故事 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年04月05日12:29 都市天地报 | ||||||||||||

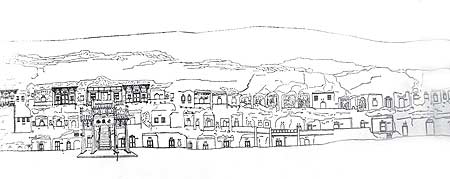

绘制于1955年的敦煌莫高窟全景图  今年83岁的万庚育老人  敦煌莫高窟壁画 独家讲述 在上期本报对敦煌历史的独家揭秘中,有一幅绘制于1955年的“敦煌莫高窟全景图”,引起了读者的强烈关注。此图真实、准确地绘制了50年代敦煌莫高窟全景,全长9米。遗憾的是,这份珍贵的原件已经遗失,现能看到的胶片,是用好多张照片合成的,已作为“敦煌遗档”的一个内容被收入甘肃省档案馆保存了,现正在甘肃省档案馆展出。

绘制此图的作者万庚育并非寻常人,她作为徐悲鸿和常书鸿的弟子,和许多仁人志士一样在漫天黄沙即将把数百个灿烂夺目的洞窟淹埋和毁灭之际,她放弃了安逸的生活,和爱人一起带着幼子来到清冷死寂的大漠绝地,和同伴们一起用自己的满腔热血挽救敦煌,保护敦煌,研究敦煌。然而,他们也为此付出了沉重的代价,他们中的许多人,已经离开了这个世界,被黄沙永久地淹埋了在了敦煌。 偶然间,我获得了一个令人振奋的消息,万庚育老人现还健在,今年83岁,现在兰州。凭直觉,我想她一定在莫高窟有些不同寻常的经历,在她的作品后面一定隐藏着一个鲜为人知的“敦煌故事”…… 她,半个世纪都在敦煌,看惯了大漠长天,孤泉冷月,黄沙絮絮。 她说:这一辈子从来都没有后悔过恋上敦煌。敦煌,让我的生命之花如此的灿烂…… 万庚育的敦煌苦恋 敦煌的诱惑 出生在湖北黄陂县的万庚育,从小酷爱画画,后来,如愿考上了国立中央大学艺术系,选择了油画专业。1946年8月毕业后,担任北平国立艺术专科学校助教,徐悲鸿当时是校长。1943年初,国立敦煌艺术研究所宣告成立,常书鸿担任所长,也就是被人们誉为敦煌莫高窟的“保护神”,也正是这位“神”影响了万庚育的这一生。 “1954年时,常书鸿到北京文化部去挑选一个可以搞‘石窟摄影’的人,当时选中了我爱人,或许这就是缘份。当我知道了这一消息,听到在戈壁沙漠里有一个‘美术馆’聚积了11个朝代的壁画,精美的彩塑,这一切对于酷爱油画的我来讲简直就是一个巨大的诱惑。”万庚育开始期待,期待能早一天到敦煌去。 然而,万庚育并不知道,这一去就是半个多世纪,等待她的除了有举世闻名的壁画和彩塑,价值连城的文物外,还有数不尽的苦难和劫难。 向传说中的圣地进军 1954年,万庚育和爱人带着3个年幼的孩子一起向敦煌出发了。“我们从北京翻过乌鞘岭,历经千辛万难到了著名的丝绸古道。放眼望去,当年驼铃叮当、商旅兴旺的丝绸之路,已完全被荒凉的戈壁和大漠吞噬了,起伏的沙丘像荒垒似地布满大地,心中的圣地开始越来越近,路上也是越来越荒凉,几个孩子(最大的只有5岁,最小的只有1岁)茫然的看着荒凉的戈壁,心里不由得涌上一缕悲凉……” 1200公里路程,吉普车整整走了8天8夜,吃住完全都在汽车里。一路上除了荒凉还是荒凉,此时万庚育才真正体会到古人说的“出了玉门关,两眼泪不干”。一路上颠簸摇晃,苦不堪言。到了第八天的时候,无尽的沙漠出现在眼前,三危山和鸣沙山孤独地等待着这些“保护神”的到来,圣地终于到了。 当万庚育迫不及待地到来洞窟里看到那些壁画和彩塑时,她已经忘却了路途的劳累,久久伫立在洞窟前不肯离去,从这个时候开始她已毫无条件地恋上了这些个“洞洞”。 艰苦生活的开始 “当时我们都住在莫高窟千佛洞中寺的破庙里,全是土坯房子,屋子里除了一个大土炕外什么都没有,我们就用土块垒起了桌子和板凳,没有电,所以只能用煤油灯。吃的更差,除了面粉外,菜和油都很少见到,吃得水都是苦泉水。说实话,这种生活上的大落差多少对我还是有些影响。”万庚育这样形容她当时的生活状况。“即使是这样,我只要一进洞洞,看到那些个壁画,开始工作起来的时候就会完全忘记这些了。” 谈起敦煌的环境万庚育说:“在敦煌不起风的时候,阳光刺眼的明媚。老天要发起威来可真厉害,刮的风都是黑风或黄风,一旦刮起来就是昏天暗地,满眼的飞沙,人只有躲在房子里,无助地看着微弱的油灯忽明忽暗。其实,在这里生活的人们还有比这些更可怕的,那就是远离社会和亲人们的孤独和寂寞。在莫高窟周围40里荒无人烟的戈壁孤滩上,呆在这里就像给自己判了‘无期徒刑’一样,就连看病也得靠两头驴一幅担架到50里外的县城去。” 绘制《敦煌莫高窟全景图》 在这样的条件下,万庚育和常书鸿等人开始了神圣的工作。“为抵挡风沙和人为的侵袭,我们筑墙、植树,在莫高窟四周修起了一道高高的围墙和绿色屏障,这些也只是在空闲时搞一搞,主要是修护、研究和临摹壁画,日复一日,年复一年……” 1955年,万庚育在临摹壁画时忽然有一个想法,要把492个窟挨个绘制下来,绘制一幅“敦煌莫高窟全景图”保存下来,想法有了,就开始忙里偷闲时画,从第一个洞窟开始,一个一个挨个画,大概花费了半个月时间,终于画就了一幅一公里长,清晰地反映出了敦煌莫高窟全貌的全景图。 这幅画绘完后,1956年被带到北京在“临摹壁画的展览”上展出,并被《人民画报》刊登。随后《人民画报》的记者将这份画报给万庚育寄了一份,她这才知道自己的作品被展出了,心里蛮有成就感的。 文革中的劫难 在文革,万庚育被打成了“五类分子”,从此开始了她的另一种人生经历。“我做起了羊倌,每天要赶着300只羊在30里外的戈壁滩上去放羊,往往这一去就得好几个小时,荒无人烟的戈壁上是无尽的孤独和寂寞,还有更为可怕的是,这里经常有狼出落,通常都是踩着狼的脚印胆战心惊地放羊。” “每次我都会不停地用石块击打肩上的铁锨,想吓跑那些饥饿的狼,听人们说狼最害怕声音了。现在想想,根本就不管用的,如果狼要真来了,再敲出声音都没用的,只不过给自己壮壮胆罢了。有时还能碰上大雕,凶猛的雕总会扑下来抓羊,这时候我不停地抛起铁锨,直到把雕吓走为止。”除了放羊,我还喂过猪,被派去和一帮子男人一起在夜里挖过坟。还奉命在千佛洞的下寺侍候过两个老喇嘛,直到两个喇嘛去世。 一次,万庚育的爱人犯了很严重的胃病,被革委会的人送到敦煌县城去了。万庚育第二天早上才得知此事,“我不顾一切的向县城走去,当时雪下的特别大,足有一尺厚,三九寒天的大漠戈壁滩上没有任何生命,雪风呼呼地袭来,穿透了皮衣直刺肌骨,那种冷只到现在也让我无法忘记。就这样一直走了50里的路才到医院见到了我的爱人,可还没说上几句话,莫高窟那头革委会的人打来电话催促我赶快回去。” 眼看着病床上被疼痛折磨的爱人,自己却不能留下来陪伴,强忍着泪水,万庚育只对爱人说:“你听从医生的安排吧,我走了。”她头也不敢回。“50里的路是那样的漫长,从下午6点多开始走,饥寒交迫的借着雪光疾步向前走去,寒夜里一切静的可怕,就像死一般的沉寂……手脚冻木了,眼睛上结满了冰霜,心也凉透了。好不容易在长夜里又走了50里路,又是8个多小时,回到房子已是凌里4点了,一天之内我走了整整100里路,整个人快瘫了。”说到这里时,万庚育不由自主地裹紧了自己的衣服,似乎那种寒冷和孤独只到现在也没有退去。 直到文化大革命结束,万庚育才重新过上了正常的生活,但她并没有选择离开敦煌,仍然留在了敦煌了,这一干又是十多年,直到1992年时才从敦煌来到了兰州,这一年万庚育已是70岁的老人了。 采访后记: 一头银发,一双慈善的眼睛总是带着笑容,万庚育尽管已是83岁高龄的老人了,依然精神矍烁,这是万老给我们的第一印象。 静静地聆听万老在敦煌半个世纪的经历,我们似乎被万老带回了那个神圣的地方,随着她的记忆或悲或喜,在经历了太多的苦难和坎坷后,万老并不自悯自怜,在她看来,这一生最值得骄傲的就是这些经历,就是在敦煌的事业。“我现在一闭上眼睛,满脑子都是敦煌壁画,492个洞窟清清楚楚。”万老与敦煌结下了不解之缘,尽管已是年逾古稀的老人了,可她仍坚持每天临摹敦煌壁画。 采访中我问万老:“您这一辈子后不后悔在敦煌的半个世纪。”“从不后悔,尽管儿女为此埋怨我,我也知道愧疚于他们,因为敦煌,孩子们从小跟着我受苦,因没有好学校而没得到好教育,影响了前程。可我想儿女们最终会理解他们的父母。”万老说她正在写《回忆录》,“我要把自己的经历都写下来,留给我的子孙后代,让他们永远铭记敦煌,用我的经历激励他们的生活。” 从万老的家里出来后,我突然感觉自己的心情豁然开朗,心里有种莫名的感动和感慨,感动于万老对敦煌事业的执着,感慨于人生的坎坷与悲壮。 《都报市天地报・城市周刊》文/记者 郭兰英 图/记者 赵立华 相关专题:新浪人物 | ||||||||||||

|

|

| 新浪首页 > 新闻中心 > 新浪人物专题 > 正文 |

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||