原标题:专访朱德唯一孙女:一看就是朱家人

朱新华近照

朱新华近照朱新华办公桌边的窗台上,摆着一盆兰花,绿色的叶子纤细柔弱,看着貌不惊人,但是一旦开出青绿色的小花,整个办公室就沁满了幽幽的清香。

这盆兰花的品种叫“朱德素”。据说1962年朱德在广东采集兰草时,在广东仁化县扶溪镇一个村委会书记家寻得其家传几代的大荷素,后来这花改名“朱德素”。朱德喜欢兰花是出了名的,不仅爱养、会养,还留下了大量咏兰诗作。1972年朱新华参军后第一次回家探亲时,就从广东带回两盆兰花送给了爷爷。

2010年,朱新华去福建武平参加刘亚楼诞辰100周年时,拜访了当地一位喜爱兰花的老县长,老县长送给她这盆兰花。直到那次,朱新华才听说了“朱德素”的故事。

“爷爷很少和我们讲他的历史,我们对爷爷的了解就是通过生活中的接触,很多历史内容,我们也是从资料、书籍中了解,可能还不如那些学者们了解的多。”今年62岁的朱新华长着一张国字脸,眉毛很浓,说话语速很快,行事干净利落,英气十足。邓颖超第一次见到她时,笑着说:“一看就是朱家人”。

朱德一生戎马倥偬,大半生在战争中度过,只育有儿子朱琦和女儿朱敏两个孩子,儿子朱琦与儿媳赵力平生有四儿一女,朱新华是朱德唯一的孙女。朱新华的名字就是爷爷给取的,寓意“新中华”。

从广州解放军第一军医大学毕业后,朱新华一直在解放军301总医院工作,任急诊科副主任,之后调任金沟河干休所卫生所所长直到退休,现在仍任顾问一职。

在医院的一张公开联系表上,我找到了朱新华的手机号。“病人都有您的手机号吗?”我好奇地问。“对啊,我的手机24小时不关机,即使半夜也是随叫随到。”朱新华这样回答。尽管知道做医生很辛苦,但她唯一的女儿还是学了医,现在她的女儿是北京儿童医院的一名医生。

朱新华现在的日常生活和一位普通的北京退休大妈并无不同。打开她的微信朋友圈,一个重要主题是发布自己外孙的照片。“他和别的孩子不一样,特别爱听抗战的故事,中国十大元帅的名字,他背得特别熟。”说起9岁的外孙,朱新华一脸骄傲。

前一段时间,朱新华和几个朋友去欧洲旅行了一次,在接受解放日报·上观新闻采访的时候,她的十个手指涂着指甲油,而且每一个手指的指甲油颜色都不同。“在从瑞典到芬兰的邮轮上,要买指甲油,我就试了个遍。”朱新华嘿嘿一笑说,她现在的一大爱好是去市场买东西砍价。

在广东从化的日子

上观新闻:虽然您是朱老总的唯一孙女,但有关您的公开资料却很少,我查了一下,您在1969年随朱老总去了广州从化,当时是一个什么样的情况?

朱新华:1969年,我15岁。当时一个大的背景是我们国家和苏联的关系比较紧张,同时国内形势也很紧张。在这个背景下,中央做了一个决定,把在京退居二线的老同志和部队上的老领导疏散出去,我爷爷奶奶接到通知后不到一个星期就要离开北京,时间特别紧迫,他走之前只通知了我父亲一个人。

当时有七八个人去了广东,跟我爷爷一起去的有董必武、滕代远、李富春、蔡畅夫妇。我小时候一直在父母身边长大,只在节假日、寒暑假到中南海和爷爷奶奶住。1967年中南海出了个规定,家属不能进中南海,这样即使寒暑假我也不能回爷爷奶奶身边。所以,在广东从化的那段时间,是我和爷爷奶奶接触最密切的时候。

上观新闻:当时怎么让您跟去广东呢?

朱新华:我的两个哥哥长期和爷爷奶奶住在一起,但是1969年的时候,我大哥朱援朝已经去当兵了,二哥朱和平也进了工厂当工人,二哥很愿意去广东,但是当时走的时候不知道什么时候能回来,我爷爷奶奶是打算长期在广东住下去。

长期住下去,身边总得有个孩子。我两个弟弟还小,都在上学,我那年正好初中毕业,在家等待分配,所以选来选去,就让我去广东陪爷爷奶奶。爷爷奶奶也很开心,没有孩子他们觉得挺寂寞。

我们住进广东住地后,可以在院子里散步,但不能出来,桥头有人站岗。我爷爷身边带了秘书、警卫员、炊事员三个工作人员,除了工作人员,我就是他们唯一的亲人。

上观新闻:那你们平时在一起都聊什么呢?

朱新华:平常就拉家常,不可能老讲国内国际形势啊。我爷爷每天上午固定要读书、看报、学习文件,后来也没什么文件可看,主要就是看报纸、杂志和书,我每天给他念报纸、读《毛选》,《实践论》是读得最多的,还读《共产党宣言》和很多关于历史唯物主义、辩证唯物主义的书籍。读完了要签上字:某年某月,谁谁读了什么书。这些书都读了不止一遍,我看到书上签字都签了十几遍。

我那时候还小,读书不过脑子,认识的字就读,不认识的字问了我爷爷再读,根本不去理解里面的内容。但是读得时间长了,爷爷会问我一些问题。比如“这段你理解了没有?是什么意思?”读《参考消息》上的外电评论,他会问:“这是哪个国家的评论?”“你觉得这个观点对吗?”我说不知道。我爷爷就跟我说:“你读报纸不能照本宣科,读书不能不走脑子,尤其读《参考消息》,要有自己的观点,不能完全相信西方的观点。他还告诉我,哪些是资本主义国家的评论,哪些是社会主义的评论,怎么思考,哪些观点对,哪些观点不对。他从这些方面启发我,教我怎么读书。

上观新闻:我们知道朱老总很喜欢读书,还组织全家举办“学习日”活动,看来到广东他这个习惯没变。

朱新华:即使在节假日,每天上午都是他的固定读书时间。我不在就是秘书读,秘书不在就是警卫员读。他自己看大字书,突然想起一个心得或者一句诗,他就会写在旁边。这些批注过的书很多都交给了历史博物馆。

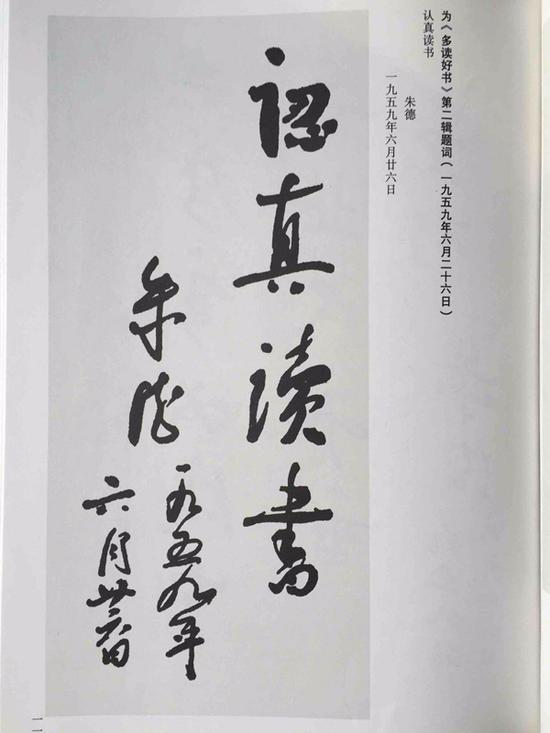

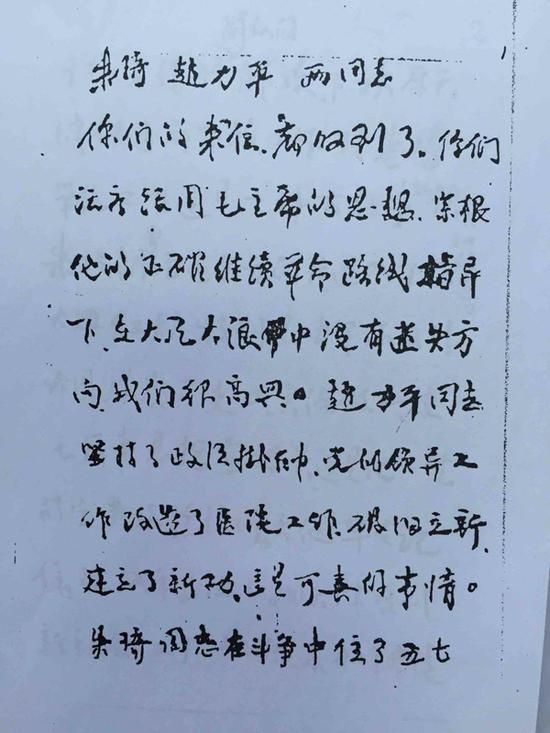

朱德题词

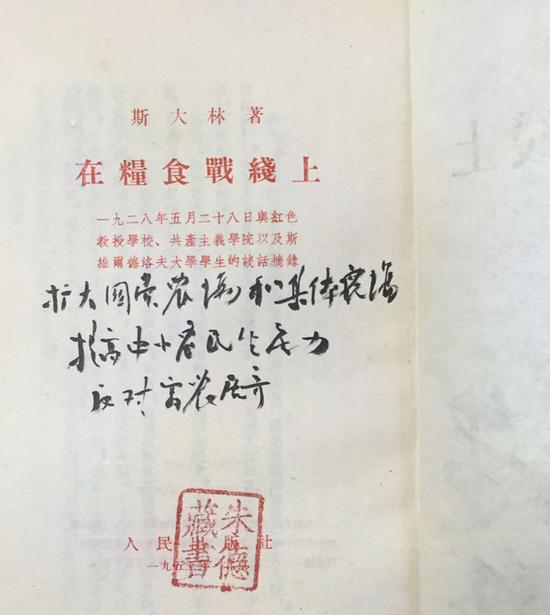

朱德题词 朱德在书上的批注

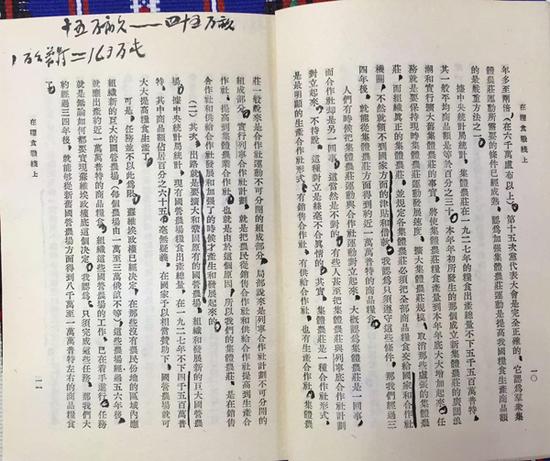

朱德在书上的批注 朱德在书上的批注

朱德在书上的批注今年12月1日四川仪陇的朱德同志故居纪念馆复馆,为了这次复馆,我捐了100多本爷爷以前看过的书,差不多把我收藏的都捐出去了。经过这次整理,我才发现他看的书很多、面很广,不仅有列宁的书、论述社会主义发展道路的书,也有经济学的书,各方面的都有。这些书不是翻一翻,而是认认真真读过,批注非常多。

有的书奶奶也看,他就专门写上“康克清的”,他的书就写上“朱德”两字。

上观新闻:这些书都捐了啊?

朱新华:我怕我保存不好,纪念馆毕竟有保存书本的专业设备。

1976年我爷爷去世后,我跟着奶奶去邓颖超家,打听怎么处理我爷爷的遗物。她给我们出主意,说先不要动。所以回来之后,奶奶就把爷爷的办公室给锁起来了。后来过来好几年,历史博物馆来搜集文物,把需要的文物都收走之后,她才用了那个办公室。桌子留下来了,原来爷爷用过的东西,比如毛笔、砚台都给了历史博物馆。

家风:“炊事员是为我服务的,不是为你们服务的”

上观新闻:在生活中,您爷爷是怎么样的一个人?

朱新华:我觉得我爷爷的经历特别不寻常,平时的为人处世能体现出他不凡的人格魅力。

1970年我去广州上学,五一放假我去从化看他们。那时候我已经当兵了,一回家就向爷爷敬了个礼,我爷爷特别高兴,说:“你真是长大了,军礼敬得也不错,挺标准。”

我们一起出去散步,门口就有站岗的哨兵,哨兵给他敬礼,他每次都给人家回礼,我没有这个习惯,跟在后边走过去了。他看了我一眼,对我说:“这个小同志刚才给我敬礼,你为什么不给他回礼。”我说:“他不是给您敬的礼吗?”“但是我们在一起走,我们都走过去后他才把手放下来,人和人之间要互相尊重。”这样我就懂了,以后都会回礼。

这就让我想起,在战争期间他帮战士扛枪、站岗;长征途中,他带头抽出了一匹牲口供伤员使用,要求“把伤员全部带走,一个都不能丢。”虽然他职位很高,但爱兵。

我们在一起,爷爷很少讲自己的过去,也不讲什么大道理,就是从这些平常的生活小事中,潜移默化影响着我们的为人做事。

上观新闻:他是谆谆教诲还是比较严厉地批评?

朱新华:他说话不严厉。在家里,他就是一个长者,非常和蔼可亲,说话都是慢慢的,他有很重的四川口音,说快了怕我们听不懂。

在从化的时候,我和我奶奶住在一个房间,一个房间支了两张床。本来给我安排了一个房间,但是我爷爷怕我一个人住着不方便,也担心我一个人出远门感觉不适应,就让我和奶奶睡一个房间。40年以后,我出差去广东,又重回那个地方看了看,房间里还是两张床,没变样。

老话说“隔辈亲”,我们家也是一样。有一年放假我跟着爷爷奶奶去北戴河,王稼祥的夫人朱仲丽也在北戴河,她过来拜访,带着一包小点心,特别好吃。我奶奶说:“人家带东西来拜访,我们也要回访一下。”就带着我去看她。朱仲丽一看孩子来了,拿出冰淇淋,那个冰淇淋特别好吃,我把那一桶全给吃了。回来以后,我奶奶就跟我爷爷“告状”:“你孙女到人家家里有吃有喝的,不像话。以后到别人家里去,不能这样。”结果我爷爷还“批评”我奶奶:“就是因为你平时不给孩子买零食吃,她才馋,你应该买冰淇淋给孩子吃。”因为这个,我奶奶特意给我买了冰淇淋。

不过,我到从化以后,爷爷对我还是挺严格的。当时我和他们住在一栋楼里,我既然是家人,就应该和他们一起吃饭吧。但当时不是这样,只有我爷爷奶奶在家里吃饭,家属需要到大食堂吃饭。我爷爷说:“炊事员是为我服务的,不是为你们服务的,你应该和工作人员一起到大食堂吃饭。”到了广东第二天,我奶奶给我买了饭票,让我跟着工作人员到食堂吃饭。我到了大食堂一看,很多家属也在这里吃饭。

他们在从化呆了一年,1969年去的,1970年年底就回北京了。一开始通知说要开会,他们还以为开完会仍回广东,所以跟我告别了一下就走了,我还盼着他们回来呢。当时,我在新兵连训练已经结束,被分到了广州军区总医院,他们每次来广州看病时,都能见到我。

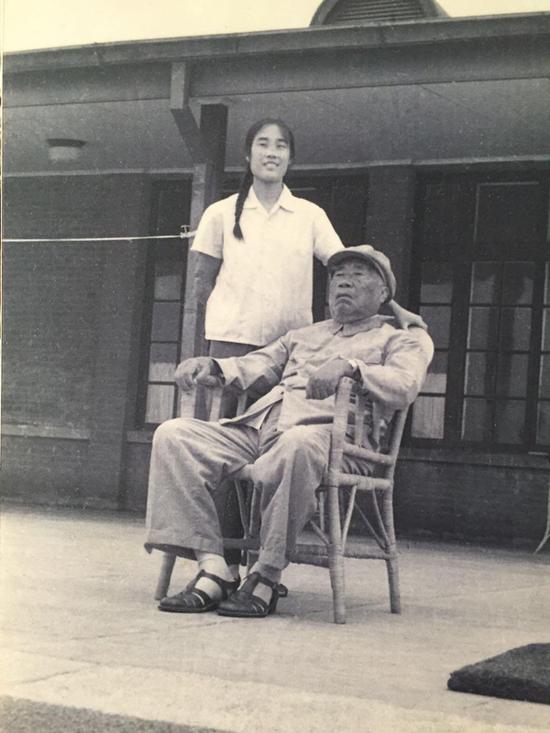

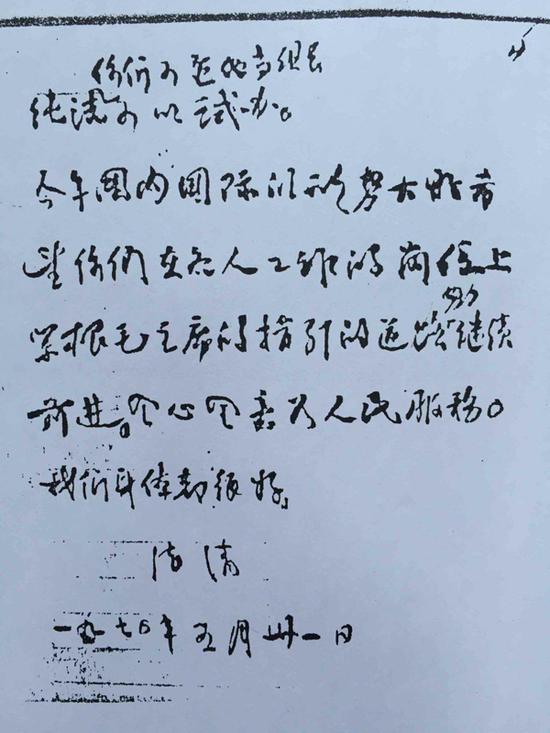

朱德与朱新华合影对后代规划:“长大了要学一门技术”

朱德与朱新华合影对后代规划:“长大了要学一门技术”上观新闻:您在广东呆了多长时间?

朱新华:我在广东呆了将近8年时间,先是在那边当兵,然后在解放军第一军医大学上学,毕业以后才回北京。

上观新闻:听说当兵也是您爷爷的主意?

朱新华:当时在那边很多人都带着孩子,孩子们年龄也都差不多,闲着也不是事儿,所以就跟广州军区商量,能不能把这些孩子送到部队里去锻炼。正好赶上那年广州军区招兵,我们一共去了5个女孩,除了我,还有罗荣桓的外孙女陈炎炎、张云逸大将的孙女张晓欣、陈伯钧的女儿陈小玫(后改名陈稚勉)、彭明治的女儿彭幼明,五个女孩一起出发去广东兴宁当兵。新兵训练结束以后,我被分配到广东兴宁解放军第179医院工作,工作两个月后调回来,我和陈小玫就分到了广州军区总医院,其他人分到了其他医院。

放假的时候,我们5个人约着一起去了从化,一路上说说笑笑挺开心。我们几家比较熟,随时想去哪家玩打个电话就去了,见到对方家长就打个招呼,没有拘束。

有一天上午,陈炎炎来我们家找我一起去爬山、照相。上午是我爷爷固定读书读报的时间,我爷爷说:“虽然你放假回来,但这个规矩不能变。”我正准备给他读书,炎炎就来了。我爷爷一看说:“炎炎来了,正好我们一起学习报纸上的这篇社论。”结果炎炎只好坐下来读报纸。我挺高兴,不用我读了。现在我们见面,她还说起这事。

早上起来,我爷爷说:“你也不能天天在家这么呆着,除了看书、学习就是出去玩,总得干点事。”干什么事呢?他说:“帮工作人员干事,打扫院子。”所以我一大早就拿个笤帚扫院子,后来慢慢也成习惯了。

到部队以后,我给他们写信,我是有什么说什么,有时候会诉苦。他们就写信教育我,让我想想劳动人民的孩子是怎么过来的。“别人能吃苦,为什么你就不能吃苦?”

上观新闻:一开始您是做护士,是吧?

朱新华:护理员,相当于现在医院的护工。刚开始不是不想干,是不会干。比如挑水,我不会,根本就没扛过扁担。

在从化的时候,有一天我和奶奶爬山,遇到一个40多岁的妇女带着女儿挑着柴禾从山上下来,我和奶奶就上前和她们聊天。我奶奶挑着柴禾试了试,然后让我去挑,我说我不会。我奶奶就教育我:“人家小孩不到14岁就会挑,你将来可能也要挑担子。”我只好去试了试,挑起来了,但迈不开腿,前后两捆柴禾乱撞。奶奶一边笑,一边教我怎么挑,前面要轻一点,后面要重一点。

上观新闻:我看到有资料说,当时您还曾经让您爷爷想办法给您调动工作,有这事吗?

朱新华:有,成天让我搞卫生、扫厕所、端屎端尿,我说当兵怎么干这事。我爷爷奶奶就批评我:“不要见异思迁,要向劳动人民学习,为什么别人能干,你不能干?”后来我就继续工作,直到去上大学。

上观新闻:我注意到您和您的几个兄弟都有参军的经历,是将门子弟的关系吗?

朱新华:也不是。我小时候还想当农民呢。小学的时候写《我的理想》,我写的是我想当个农民。这篇文章作为范文还在全班念了一下。现在我还能记得里面的几句话:春天农田像一片绿色的地毯,秋天则是一片金色的海洋。当时觉得农村特别美。

上观新闻:朱老总对你们的未来有什么规划吗?

朱新华:没有具体的规划,但有一条要求:“你们是我的后代,可以说你们是红色的接班人。但是我所要的接班人,不是接官、接地位,是要接革命的班。不是说你出生在红色的家庭里,就理所当然是红色接班人,接班人要有理想、有志向、有专业。你们长大了要学一门技术,要为祖国建设做贡献。”

所以我哥哥和平去学工,我爷爷特别高兴。后来我哥哥参军,一开始,部队要送我哥哥去指挥学院当指挥员,我爷爷不同意。爷爷说现在的部队和过去不一样,部队建设要走军事现代化的道路,所以要求和平去学一门技术。他已经预测到,未来的部队不是靠小米加步枪,而是靠现代化的军事技术。所以我哥哥学的是雷达专业。

上观新闻:您学医也是出于这方面的考虑?

朱新华:我学医是因为我在医院工作,1973年我上了大学,我学医爷爷挺高兴。但文革时候我还是初中生,文化课基础很差,化学、物理也没学过,光补习文化课就补习了半年。我爷爷还让我奶奶到王府井新华书店给我买过一本医学的英汉大词典,寄到了广州。

上观新闻:听说朱老总在弥留之际,留下遗言说让你们“做无产阶级”?

朱新华:我们赶回来的时候,他还没有昏迷,还能说话,但说话很费力,只能说很少的话。看到我们还挺高兴,说:“你们要做无产阶级。”后来李先念来看他,他说:“中国还是要搞工业化、走现代化的道路。”

上观新闻:除此之外他对家里没有任何安排吗?

朱新华:没有,不可能说那么多。

我爷爷病危的时候,我正在实习,电话是广州军区打到我们学校说:“朱老总的孙女在你们学校上学,马上通知她回北京。”我们学校都不知道朱德孙女在这里上学,校长说:“不知道啊,没有这个人。”查了以后才找到我,当时也没跟我说什么,就让我赶紧回广州,行李也没拿了。等我回到广州,他们让我赶紧回北京。广州军区派了个车,机票也买好了,直接上飞机。到了北京,我记得那时候天都黑了,我从机场出来直接去了医院。

进病房的时候,奶奶跟我们说:“不准哭!不准在他面前掉眼泪!”但是看到我爷爷的时候,我还是觉得特别难受,只能忍着不哭。我就和他说了说我在广州的情况,他拉着我的手点点头。

第二天到了医院,专家会诊,不许家属参加。我那时候虽然在学医,但还没进入临床,我奶奶把我叫到身边,让我和顾英奇(朱德的保健医生)一起参加医疗组,参加会诊。但是爷爷的病情发展很快,住院9天就离开了。

上观新闻:我记得当时的记录是,他去世时就留下了两万多元,是吧?

朱新华:对,都是他平时积攒下来的,一共是20306.16元,后来交了党费。我爷爷每个月工资有400多块钱,我们的开支都从爷爷的工资上走。他拿的是国家工资,不是元帅工资,元帅工资有700多元。他一看,加起来工资比主席的还多,就把元帅工资给退回去了。

上观新闻:其他就没给你们留下什么?

朱新华:没有了。我们家没有房产,房子后来国家收回了,也没有遗产,那些钱全交党费了。

上观新闻:现在您住的房子是医院分配的房子?

朱新华:对,这房子还没发房产证呢。

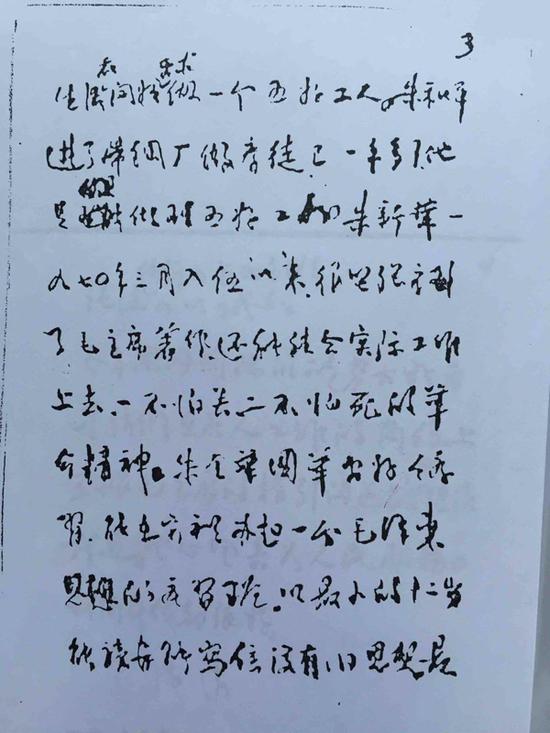

朱德给家人写的最后一封亲笔回信复印件。“红后代”的压力

朱德给家人写的最后一封亲笔回信复印件。“红后代”的压力上观新闻:作为“红后代”,您觉得是压力比较大,还是光环比较大?

朱新华:小时候没有感到什么光环。我觉得我和普通孩子一样。我在学校从来不说我是谁的后代。现在参加聚会,我都不允许别人说我的出身。因为从小就养成了这样的一个习惯。

我在家里受的教育就是这样:不要到处彰显自己的出身,出身和你自己没什么关系,出生在什么样的家庭是天生的,但未来的路是自己走的。不过我很荣幸出生在这样的家庭。

要说压力,也没什么。参加劳动、参加训练,大家都是一视同仁。不过我要求自己干得比别人多一点。不能让别人说我坏话,人家说我的坏话,就是说我家里的坏话,不能给自己家抹黑。我一直都是这么认为。

参军以后,我是拼命吃苦。别人干的活我要想办法做到。一开始我不会挑担子,但是后来我挑得比谁都好。上世纪70年代的医院条件比较差,病房里没有热水,病人喝的热水需要我们一桶一桶从从锅炉房挑上楼。我上楼的时候一桶一桶挑,走平路的时候我能一下挑4个桶,别人都很惊奇。

有一次我奶奶去广州军区总医院看病,亲眼看着我挑着水从锅炉房走过来,她一直没叫我,怕一叫我把水洒了。

我爷爷对我爸妈要求也很严格。我妈妈生完孩子休56天产假,产假一结束就去上班。为了让我爸爸妈妈安心上班,我爷爷奶奶就说:“等孩子断奶之后,就送到北京来,我们给你带孩子。”所以我哥哥10个月、和平8个月就被送到了中南海。

我们这样的家庭,不上班、在家里游手好闲,老人肯定是看不惯。

上观新闻:听起来挺有压力啊。

朱新华:随着时代的发展、物质的丰富,很多人都会变。但是我们那个年代成长起来的人思想就是这样,你去看看这个年代出生的其他“红后代”,也大多是这样的想法。大家在各自的工作岗位上特别卖力,特别能吃苦。我们的想法很单纯:我是这样家庭出来的,我要做表率,不能表现得比别人差。当然也有个别人例外。

我们50年代生人经历了很多。我女儿都不知道我们当时经历了什么,她没有经历过,只能像听故事一样听。

责任编辑:李鹏