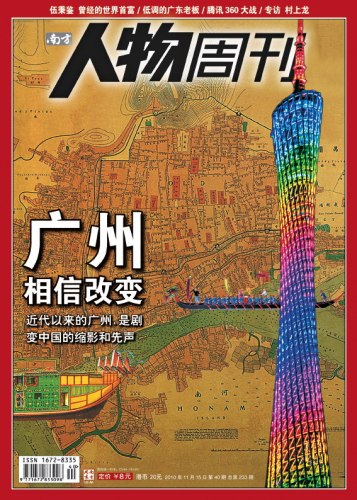

近代以来的广州:剧变中国缩影和先声(组图)

广州 只相信改变

特约撰稿 雷铎

从赵佗建城到“番鬼望波罗”

一座建城两千余年的南中国大都会,既古老又时尚。她的肩上,曾经背负着历史的光荣与沉重,又不时装载进新的时尚和活力;很老,又很年轻;很传统,又很新潮;很驳杂,又很纯真,这就是广州。

两千二百年前,一个名叫赵佗的龙川县令的营造,令这座城市有了雏形。之后的一千年,在以北方为政治中心的好几个朝代,广州一直是一个不太显眼的角色,直到唐朝,广州才迎来她最初的辉煌:因为这座城市建在珠江边——珠江是通向南中国海和世界所有大洋的出口,于是广州成为中国一千年里对外国外洋最重要的贸易窗口、文化输出和输入基地,唐玄宗特地在广州设立了一个叫“市舶司”的管理商船贸易的机构。

南宋时,广州港已是中国最重要的对外贸易港口之一。那时的中国,是世界上最强盛的帝国,当时中国的铜钱,就像今天的美元一般通用,外国商人会随船带走大量中国铜钱,所以朝廷驻广州的贸易官员有一个特别的任务:上外国商船检查有没有违规带走的中国铜钱。

明朝开国皇帝朱元璋实行海禁的时候,与广州并列为中国最重要海港的泉州、扬州、宁波,都实行了禁关,只对广州网开一面,在将近两百年的时间里,广州是整个中国惟一对外国外洋开放的港口。

进入清朝以后,广州港的地位愈加重要。每年农历二月二十三日,在守护广州的幸运之神——南海神生日那一天,成千上百的船只聚集在神庙前宽阔的江面上,这一“水上庙会”的庆祝活动会持续好几天,日间人山人海,夜里灯火辉煌,所谓“万国楼船商市”是也。前来参加庆典的,有许许多多外国商船和游客。有趣的是,南海神庙民间称之为“波罗神庙”,因为庙里除了供奉中国南海神之外,还供奉着一个黑皮肤的外国人,当地百姓称其为“番鬼望波罗”,据传是唐朝时来自万里之遥的滞居中国的波罗国海员。而现在的广州方言当中,有许多舶来语的成分,分明是当年作为东方贸易都会的一个历史见证。

林则徐和“西关小姐”

清朝中叶之后,随着蒸汽机的发明、工业革命和葡萄牙、西班牙、大不列颠帝国等航海大国的海外扩张运动,广州成为西方新兴大国争相进入中国的桥头堡,著名的十三行正是设立于这一时期:清政府给十三个外国派驻中国的商行统一划了一块地皮建立贸易机构,位置在白鹅潭北岸。

白鹅潭一带在广州历史上很重要。早在南北朝时候,一个名叫菩提达摩的南天竺人就在这里登陆上岸,建立了一个修行的小佛庙。后来菩提达摩北上拜访梁武帝,与梁武帝话不投机,又北上嵩山少林寺,面壁九年,之后开始在中国传教,他的第五代徒弟是一个广东人,他就是六祖惠能。中国禅宗由达摩到惠能,成为落地而本土化的东方重要佛教教派——中华禅宗。当年达摩在后来十三行北面登陆的地方,被称为“西来初地”,达摩最初修行的小佛庙“西来寺”(今名华林寺),是如今对世界颇有影响的中华禅宗的历史胜迹。而十三行南面的一片沙洲,顺理成章地成为进入广州的外国商人最好的居停地。

在沙面,三十年前中国拉开闭关锁国大幕之后所建立起的中国最早的涉外五星级酒店之一的白天鹅宾馆,也是外国人在广州最喜欢下榻的酒店之一,我曾经向白天鹅投资者霍英东先生问起选择沙面的原因,霍英东说:十三行和沙面是外国商人在广州最熟悉的两个地方,选在这里可以省去很多宣传的口舌。

中英贸易的不平衡导致战争。提起鸦片战争,自然要从林则徐的广州禁烟和虎门销烟说起。鸦片战争和随之而来的西方列强对中国的入侵,极大地改变了中国,也改变着东西方的政治经济和文化格局。被鸦片战争改变的“五口通商”的五大城市之中,广州的变化最为显著,她变得更加开放和兼容,成了欧洲许多国家工艺品来料加工的廉价工地,成为中国最早的西洋钟制造基地和欧式陶瓷加工基地,随之输入的是各式各样的欧美时髦生活方式:电话、电报、电车、自来水等纷纷在广州投入使用,水门汀(水泥)加工厂也在广州出现。一时间,广州成了中国最时尚最新潮的城市。广州人所说的“东山少爷、西关小姐”,就是那个时候形成的,广州西关地带聚居着大批在新兴贸易中富起来的人们,而东山则聚居着辛亥革命后的国共要员们。

历史是最好的教科书。如果说,广州人不相信固有规则,那是历史使然,因为他们见过太多规则的变动,因而他们相信的是变动的规则;他们见过太多时尚的沉淀,因而他们相信的是沉淀的时尚。

孙中山和爱群大厦

我们的历史教科书将鸦片战争视为一把砍刀,将中国的近代史和现代史在1840那一年腰斩为两段,但就历史本身来说,一切都不可能被一刀两断的。鸦片战争引起的动荡乃至革命,悄无声息地改变着广州人的生活方式和思维方式,因此,康有为、梁启超等等变法维新之士,和随后的唐廷枢、徐润和郑观应等买办巨贾的崛起,是顺理成章的事情。除了明朝的陈白沙,广州和广东土产的思想家便非康梁莫属了;而稍后买办巨贾的批量涌现,则使广州在中国的经济版图上占有愈来愈重要的地位;而孙中山更肩负起结束两千年封建君主政体的历史使命。孙中山领导的革命,固然毕其功于武昌一役,但开花之前的种植和培育基地确然在广州,今天遗留在广州的悲凉的黄花岗七十二烈士墓,诉说的依然是同盟会革命党人无数次昂起头颅又掉下头颅的悲壮历史,没有武昌起义前的八次悲壮的失败,就没有随后的第九次——辛亥年十一月十一日长江岸边响起的改变历史的枪声。

黎元洪、袁世凯执政后,“革命大炮”孙中山不得不发起另一次革命。这第二次革命的策源地,自然非广州莫属,孙中山所创建的民国临时首府设在广州,培养国民党和其时与其合作的共产党军事干部的黄埔军校设在广州,孙中山和蒋介石先后两次北伐的策源地也在广州。

孙中山及其继任者蒋介石所建立的国民政府,也曾带给广州一时间的经济和文化繁荣:在共产党掌握大陆政权之前,国民党的广州政府在很短的时间里使广州拥有了许多现代化的城市设施:开通大马路、修建现代学校、现代医院以及当其时南中国最高的高楼爱群大厦和最长的城市铁桥海珠大桥。

五星红旗下的一条“脐带”

上个世纪四十年代的最后一年,共产党的军队将五星红旗插到了广州最高层建筑爱群大厦的顶楼上,从此广州结束了一段多事之秋,却又进入另一段多事之秋。在人民共和国成立之初的七年里,广州成为一个彻彻底底禁烟禁娼的干干净净的大城市(在这之前,除了陈炯明主政粤局短暂的几年有过比较彻底的禁烟禁娼之外,历史上的广州,是一个烟土文化和娼妓文化同样兴盛的城市),“三大改造”和“大跃进”之后,人民政府力求把广州改变成一个工业城市,至今广州不得不外迁的许多重污染的工厂,就是那些年留下来的历史遗产。

历史证明,“工业广州”的设计并不明智,“商业广州”、“文化广州”可能才是原本意义上的广州,“文化大革命”十年中,当中国被迫关闭了所有与西方各国贸易渠道的时候,惟有广州出口商品交易会,像一根纤细羸弱的脐带,维系着中国与世界的一点可怜的营养交换。这是广州的光荣,也是共和国的悲哀。

物极必反,当“文革”内乱使中国走向乱的极端之后,那个坚毅不屈的四川老人邓小平和深谋远虑的广东人叶剑英,受命于危难之际,挽狂澜于既倒之时,解民于倒悬之中,结束内争、拉开铁幕、发展民生、唱响改革开放的号子,从深圳等四经济特区的蓦然确立到珠江三角洲世界加工厂的悄然形成,广州始终担负着华南政治经济文化都会的带头羊作用。

广州只相信改变

历史是一个缠绕着长长裹脚布的蹒跚老太,和她并肩而行者往往会有与蜗牛一道爬行的不满足感;而当你用快进回放的方式反观历史的时候,你会发现那个小脚老太其实是个时常以飞快的速度奔跑的神奇老太,当我们今天回观三十年前改革之初那些在广州引领中国时尚的他国或港澳舶来品的时候,我们是何等的惊讶:麦克镜、喇叭裤、电子表、微型计算器、两喇叭录音机、折叠伞、化妆品、男士手提包和女士高跟鞋,以及和这些新奇消费品相伴而来的、在当时曾经被称为“奇装异服”的女子短裙和男子大包头等等新奇事物,都是先在广州登录,在广州短暂停留之后,旋即迅速北上。打工弟打工妹们“孔雀东南飞”(那时的流行口号叫做“东西南北中,发财到广东”)和新生活方式的“南风北渐”形成方向相反、虚实相承的两股巨大潮流,先改变广州然后改变中国。

可以毫不夸张地说,80年代的广州就是变化着的中国的缩影和先声。

这便是广州:仿佛慢条斯理,从容地迈着四方步,实际上在其从容背后,在似乎一成不变的常态之下,完成着无时无刻不在改变的连续的跃进。

这就是广州:一座“任凭东西南北风,咬住改变不放松”的东方城市。

广州不相信叹息。

广州不相信空谈。

广州不相信云里雾里的承诺。

广州只相信眼见为实。

因此,广州人习惯于相信改变着的广州。

(实习记者徐蓓对本文亦有贡献)

十三行 世界首富在这里诞生

1834年,怡和行商伍秉鉴向外商宣称,他的资产“约值二千六百万元(银元)”,按现在的价格计算,相当于30亿美元甚至更多。当时,这或许是世上单个商人拥有的最大一笔财富

本刊记者 王大骐

轻叩国门

明嘉靖三十二年(1553年),葡萄牙人来到了屯门海面。他们借口船只遇风浪破裂,海水浸湿了货物,借位于广州南面104公里的一个多岩石的半岛晾晒。这个地方叫做澳门。

早期的葡萄牙和西班牙商人使用来自美洲的战利品白银和黄金购买中国货。很多年里,3万人口的澳门一直是中国大陆与各国开展贸易的基地和外国商人的居住地,但中国人始终怀有敌意,只有不断贿赂才能使商业关系得以维持。随之而来的是传教士们,包括那个有名的跛子利玛窦。他们在传播宗教的同时还搭送现代科技,这样的队伍络绎不绝地跨洋来到中国。

海禁从明朝开始,主要是为了巩固海防和防止倭寇。当时私人出洋从事海外贸易一律被视为走私,抓到均以重罪惩治。官方所承认的贸易只有贡舶,即以“朝贡”和“回赠”形式进行的特殊贸易,为的是满足皇帝的享受和增加国家的税收。

既然是朝贡,外商首先必须向明廷称臣,并根据规定按时来进贡。那时的外国商人乘船在如今广州荔湾区的十八浦路登岸,住在有120间房的怀远驿,等待贡品被押解进京后皇帝的回赠。当时明朝廷自负“怀柔远人”,回赠的价值往往高于贡品。

除了进贡,外商当然也少不了与中国商人做交易。明代对外贸易习用唐、宋以来的市舶制度,下设牙行,带有半官商性质,负责评估货价、介绍买卖、协助官府征税和管理外商。

这便是之后十三行行商和近代买办的雏形。

与明朝一样,清朝为了防范反清势力(郑成功和三藩),曾有过3次大规模海禁,无不是令沿海居民内迁数十里,烧毁一切沿海船只和房屋,并对出海者杀无赦。但商业力量未曾就此停止渗透,当时统治广东的尚家父子本就是最大的走私贩。

商行之始

平定台湾和三藩后,清政府于康熙二十四年(1685年)正式设立四省海关,随即广东巡抚李士桢发布了《分别住行货税》的文告,第一次把国内商业税收和海关税收分开,同时也就把经营国内商业的商人和从事对外贸易的商业严格区分开来,使洋货行商有了法定地位,此外,还鼓励“身家殷实之人承充洋货行商”。

乾隆七年(1742年),清政府一方面希望继续通过海洋贸易赚钱,可又怕过度的贸易会导致社会体制动摇,于是便实行一口通商,使广州成为中国惟一的对外贸易城市。历史翻到此页,十三行行商开始大步跨上舞台。尽管在日后的博弈中,他们无不突显出了夹缝求生、左右逢源的高超商业智慧,可体内的封建主义基因,以及清帝国日益衰落的国力,却早已为粤商的悲剧收场埋下伏笔。

这一切还得从制度说起。严格意义上说当时清朝并没有严谨、成熟的外交政策体系。它对于十三行的管理基本上是以官制商、以商制夷,并主要依靠两个制度:公行总商制度和保商连坐制度。简单说,公行总商制度就是在十三行商人中成立公行,类似于西方的行会。公行由粤海关任命总商,进行广州对外贸易的一系列管理,承揽货税、裁定贸易商品价格。保商连坐制度来自于封建保甲制度,与如今的煤矿安全岗位责任制相似。就是说,来广州做生意的外国商人必须有一位十三行商人做保商,出了什么麻烦责任由保商来负。而这种制度也成为官府和朝廷勒索敲诈行商的借口。道光年间,一位外国商人私自去内地禁区做生意,他的保商就被罚了12万两银子。另外,如果行商中的哪一位欠债欠税或者破产,其资金漏洞就要由全体行商共同弥补。

从保商制度中还衍生出一种行佣制度,就是当地官员从行商的贸易额里抽取一定的百分比,用于归还欠税、欠债,以及上交“贡品”、进行贿赂,其实就是小金库。因为清代官员的主要收入并不是俸禄。具体到广东,两广总督年俸是两万五千两银子,但他的实际收入要再乘以12。其中最多的就是从对外贸易中搜刮来的。

十三行的外贸同时也是皇帝小金库的财源。粤海关税收全部由清朝皇帝直接支配,每年皇帝都下达一定额度要求上缴,亲自批阅,分毫不漏,一旦渎职歉收,轻则革职留用,重则发配充军。

除了上缴税收,十三行还为皇帝提供了大量“玩具”,时称“采办官物”,多为紫檀、象牙、珐琅、鼻烟、钟表、仪器、玻璃、毛织品以及宠物等。比如乾隆每年可得洋货千余件。就连内务府造办处的经费,都是由行商每年5.5万两的贡银提供。

除了常备贡物和贡银外,行商对朝廷的各种临时性报效、捐输,数目更是巨大。如乾隆五十三年(1788年),为镇压台湾林爽文起义,行商就捐输了30万两。

十三行就这样成了朝廷的印钞机。即便这样,这帮粤商的始祖们照样能把生意做得风生水起。

世界首富

道光十四年(1834年),怡和行商伍秉鉴向外商宣称,他的资产“约值二千六百万元(银元)”,相当于银子1872万两,也就是当年清朝政府财政收入的一半,按现在的价格计算,相当于30亿美元甚至更多。当时,这或许是世上单个商人拥有的最大一笔财富。

浩官(Howqua Ⅲ)生于1769年,这是伍秉鉴的商名(当时做生意的人都不用自己的本姓),他父亲和兄弟用的是同一个商名,这也是西方人熟知的那个家族的名字。他父亲本名伍国莹,曾是另一行商首领潘家的账房,后自己创立了元顺行,巅峰时期在20家行商中居第6位,并成为东印度公司(后文简称为公司)的债权人,债款多达7万余两。

然而,纵使精明能干,还是无法逃脱外商的挟制和官府的勒索。1787年,他被一项英商与中国人的银钱纠葛牵连,被监禁在商馆内,逼迫他代偿欠款。次年,他又面临破产的厄运,最终因为公司的扶持渡过难关,可从此心灰意懒,将业务交给二子秉钧。

伍秉钧成了伍家第二代中的第一位浩官(Howqua Ⅱ),并创立了日后大名鼎鼎的怡和洋行。1800年,怡和升至行商第3位。

值得注意的历史背景是,早在全球贸易初期西方就想购买东方的丝绸、茶叶和瓷器,中国却并不想购买西方产品,只同意对方用白银交换。16世纪末一位佛罗伦萨商人抱怨:“一旦银子落到他们(中国人)手里,就再也不会流走。”所以,在中西贸易初期,行商手里不差钱,他们大多居于债权人的地位。

1800年,伍秉钧承保的一艘船被海关发现偷税漏税。他企图缴180元了事,却被海关罚了纳税额的50倍。这时伍家已成为官府勒索的目标。第二年,35岁的伍秉钧病逝,行务转由其三弟秉鉴承担,伍家进入全盛期。

嘉庆十八年(1813年),伍秉鉴凭借过人的手腕和无可匹敌的家业,成为总商之首,此后数十年间未曾有变。

父辈和兄长有教训在前,伍秉鉴深知那个时代的生存技巧,十分善于忍耐,据说“一辈子只开过一次玩笑”。英国人称赞他“善于理财,聪明过人”,但是又说,“他天生的懦弱性格”使他成为“腐败的专制政府”巧取豪夺之下无助的受害者。无论生意做得多大,按照儒家思想,伍秉鉴依然是一个生意出色,却地位卑微的买卖人。为此,他通过捐输巨款,同清廷和广东官府建立了密切的关系。据统计,从1806年至1843年,伍家以各种名目送出捐款达160万两。《广州府志》中称:伍氏“捐输为海内之冠”。伍秉鉴曾捐得相当于布政使头衔的二品顶戴,伍家由此成为通达朝廷、既富且贵的官商,可以称得上“一门朱紫,顶戴辉煌”,连皇帝都知道“伍怡和”家有钱。

凭借其家族崛起时遍布武夷山的优质茶园,以怡和行号为商标的箱装茶叶,畅销伦敦、阿姆斯特丹、纽约和费城等世界著名城市。在国际市场上,凡带有伍怡和图记的茶叶,就能卖得出高价。

伍秉鉴很愿意和广州口岸外商中的新锐——美国商人往来。日后中国最大的鸦片贩子美国旗昌洋行,便经他一手扶持而壮大,他的外贸商品全部由旗昌洋行代理。1856年,旗昌在上海船舶公司50万元资本的总额中来自伍家的长期贷款就占30万元,伍氏抽提资金,旗昌的业务便十分紧绌。美商戏称他为“教父”。

伍秉鉴还是英国东印度公司的“银行家”和最大债权人。他独具眼光,是最早投资西方的中国商人,很早就接触金融体系,曾投资于美国的保险业,买美国的证券。他的儿子伍绍荣颇有乃父风范,曾向美国的铁路建设投下大笔资金。

伍家在美国投资的利息,每年达20余万两白银,怡和行成了一个名副其实的跨国财团,甚至美国—艘商船下水,亦用伍家的商名“浩官”。这就是“诸行多衰落,伍氏巍然存”的奥妙所在。伍家所用的附股办法,为1850年代开始勃兴的买办阶级开了先河,可惜最后那些跨国投资皆因两国交恶而不了了之。

对于伍秉鉴,其实我们知之甚少。虽然同时代的一些英国和美国的日记作者记下了与他所进行的一些商业交易,但是几乎没有西方人见到他在家或在港口之外其他地方的样子。大家不太了解他闲暇时做什么,也不知道他最大的乐趣是什么。但他的确有一个家仆达500人的大家庭,还有种植了“万棵松”的花园。他穿各种颜色的绫罗绸缎。他大摆筵宴,席上有几十道菜,包括燕窝汤(燕窝从爪哇进口而来)、鱼翅。

致命的“商欠”

史学界目前有一个共识:鸦片战争并不是十三行衰落的致命伤。十三行的致命伤是“商欠”,背后的原因是前文提到的“十三行官商贸易政策”。

乾隆末年开始,广州外贸流动资金匮乏。行商中多数人是商人地主,所以把相当部分商业利润用来购买土地,从事封建性地租剥削。伍家不仅和同文行的潘家一样,在福建有庞大地产,而且还开设了数家银号,进行高利贷剥削。这都增强了行商资本的封建性,也限制了商业资本的积累和向产业资本的转化。

此外还有清廷的盘剥。1773到1832年这数十年中,洋行捐款就达400万两之巨。同时,行商自身奢侈的生活也使得资金更为紧张。

当然,还有那个彻底敲开中国大门的东西——鸦片。它的出现,彻底扭转了中西之间白银流动的方向,资金周转问题终于成为了行商们的坟墓。1716年,广州的贸易季结束,大班们要起程回国了。为了避免海上风险带来的损失,他们把一笔剩余银圆留下来对行商放债生利。此后,放债成为外商的一个获利来源。由于18、19世纪广州口岸借贷的年利率高达20%~40%,而外商的利率水平仅在12%~20%之间,于是借贷如慢性毒药般,使行商陷入恶性经营。

1780年,在开业的8家行商中,泰和行颜时瑛、裕源行张天球等4家欠外债380万元。他们原先借贷的实数仅为107万,经利滚利竟然翻出3倍多。而顾忌面子的乾隆,惟恐拖欠银两被外夷耻笑,有损天朝体统,要求刑部下令颜、张二人变卖家产充军伊犁,全部债款照原本再加一倍偿还,由其他行商分10年清偿。

这是行商分摊商欠的开始,外商由此得到一笔意外之财。这种制度,最终使多数行商债台高筑,不堪重负。行商须承担集体责任,一个行号倒闭必定要株连其他行商,商欠就像癌症病毒一样急剧扩散。

在为行商石中和分摊欠款时,很快又有一位行商落难,这就是当时的商界领袖蔡世文。1796年,蔡世文财产用尽,积忧成疾,自杀身亡。

洋行周转不灵、亟须扶持之际,面临的却是官方的无情勒索,无异于雪上加霜。为了避免中外债务纠纷导致的外商滞留中国,清政府对华商拖欠外债严加处罚。相反,洋人在欠下行商债务之后却可以任意离去。

1814年,丽泉行商人潘长耀愤然将拖欠自己货款100万元的纽约和费城的商人告到美国联邦最高法院。这个生性耿直的广东商人,还曾致信美国总统麦迪逊,希望花旗商人在中国能够守信。这封信的中、英、葡文原件至今保存在华盛顿的美国国家档案馆内。由于越洋诉讼的困难,虽然潘长耀最后胜诉,但到1824年丽泉行倒闭时,被告仍没有偿还欠款。

十三行的终结

“如果我们在中国不受尊敬,那么我们在印度很快也会不受尊敬……如果我们会输掉这场战争,我们就无权开战;但如果我们必须打赢它,我们就无权放弃。”几分钟后,他给出了最后的结论:“尽管令人遗憾,但我还是认为这场战争是正义的,而且也是必要的。”随即,大厅里响起了长时间的掌声。

发表演讲的是一个叫托马斯·斯当东的英国人,他面对的是500多位英国下议院议员。这个当年曾在乾隆膝头玩耍,获赐槟榔荷包的孩子,此时已然是个中国通。他那欧洲人所特有的对中国文明古国的梦早已破碎,现在他被虎门销烟所激怒,他相信枪炮是打开中国贸易封锁的惟一方式。

1840年,第一次鸦片战争爆发。英军军舰长驱直下,直接停泊在了南京的下关。清朝连忙派出钦差大臣,签下了中英《南京条约》,从此五口通商,十三行的外贸特权不复存在。

1842年12月23日,伍秉鉴在写给马萨诸塞州的美国友人J·P·Cushing的信中说,若不是年纪太大经不起飘洋过海的折腾,他实在很想移居美国。第二年,清政府下令行商偿还300万银元的外商债务,怡和行一家就承担了100万银元。

同年9月,在庞大宏伟的伍氏花园里,也许就像他的父亲和哥哥,他壮志未酬,却又无可奈何地悄然死去,终年74岁。

第二次鸦片战争后,当时商馆林立的十三行已遭受数次大火洗劫,放火的人里面有英法联军的士兵,也有中国的百姓。但这只是实体的消亡。

1859年,英国人李泰国被委任为“中国总税务司”。7月,李在粤设立海关税务司。从此粤海关一切大权操控在英国人手上,李同时确定了“值百抽五”的关税,使粤海关连同中国其他海关税率被变相地固定在这一当时世界最低的税率标准,英国人渴望了多年的“自由贸易”理念终于被灌输到了清帝国衰老的肌体里。

十三行商馆从此彻底退出了中国对外通商贸易的舞台。

(参考资料:中荔《十三行》,章文钦《从封建官商到买办商人——清代广东行商伍怡和家族剖析》《清代前期广州中西贸易商欠问题》,辛西亚·克罗森《财富千年》,威廉·亨特《广州番鬼录》,梁嘉彬《广东十三行考》,《粤海关志》卷25《行商》,马士《东印度公司对华贸易编年史》,汪熙《关于买办和买办制度》,感谢章文钦先生对本文提供帮助)

|

|

|

|