晚清一个国家的现实

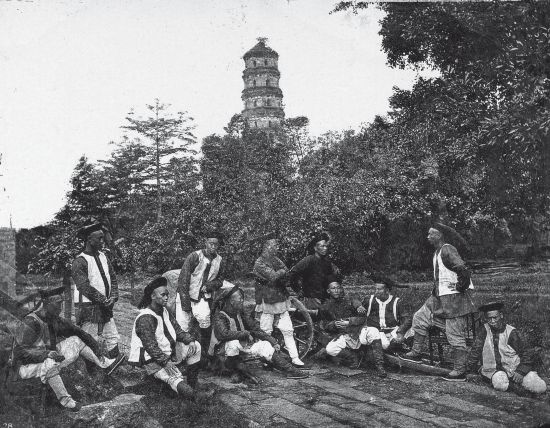

1868-1870为英国驻广州领事的清兵。

1868-1870为英国驻广州领事的清兵。

北京街头的婚礼队伍。

北京街头的婚礼队伍。

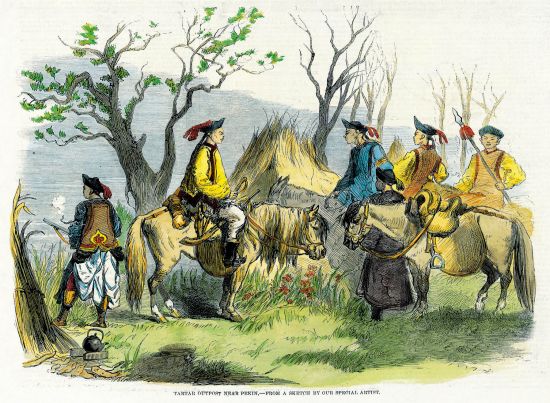

清末,北京城郊区的兵站。

清末,北京城郊区的兵站。

清末,醇亲王载沣在香港与德国军官和自己的随从合影。

清末,醇亲王载沣在香港与德国军官和自己的随从合影。

晚清,一个国家的现实

袁世凯与光绪皇帝的恩怨,竟可如美国观察者李约翰那样想象——用一次国际性的同盟来化解自保?理解这一疑问,必须回到复杂的历史现场。

1900年,面对八国联军的进攻,慈禧一意坚持宣战,是清一朝最后一次对帝国主义列强的战争。这次战争的开战理由颇不可为外人言。当时起决定作用的是一件其实不确的消息:“外国照会要求慈禧将政权交还给光绪。”让慈禧交还权柄,这已不是伤情感的问题了。战和之间,平衡瞬间倾斜。只是事后来看,这一战,代价太大。战争结束,当列强提出和议大纲时,流亡在西安的清政府立刻发出上谕,宣布政府今后对外的方针是:“量中华之物力,结与国之欢心。”而且,至今读之仍觉悲愤的是,上谕还写道:“今兹议约不侵我主权。不割我土地。念列邦之见谅。疾愚暴之无知。事后追思。惭愤交集。”

美国人马士在其《中华帝国对外关系史》里这样记录慈禧回到北京:(1902年1月28日各国使节接见)召见从头到尾是在格外多礼、格外庄严和给予外国代表以前所未有的更大敬意的情形下进行的;这件事之所以特别值得注意,乃是因为这是西太后第一次在召见中公开露面,而不是在帘幕后面。(2月1日接待外国使节夫人)在问候这些夫人的时候,表示出极大的同情,并且一边和她们说话,一边流泪。——历史学家金冲及先生在引用这些材料里得出的结论是:这些戏剧性的枝节小事,很具象征性,显示清政府同列强间的政治关系上的微妙变化。

当时在中国办报的日本记者佐藤铁治郎论及清政府对外政策:非野蛮无理,即拱手听命。——显然,转折时刻已经来临,“听命”成为主流。之后,英国《泰晤士报》国际版编辑瓦·姬乐尔描述:中国不能行使自己的主权,她只能在其他国家允许的范围内行使主权。

真正的问题是:清政府如何“量中华之物力,结与国之欢心”?

甲午战争后签订的《马关条约》规定,中国向日本赔款白银2亿两,以后为了赎回辽东半岛又增加3000万两,还加上因分期缴付所需的利息,相当整整3年中国的财政收入——甲午战争前,清政府财政收入大体在每年白银8000万两上下。

义和团之战后签订的《辛丑条约》规定:中国对各国赔款4.5亿两白银。这意味着每个中国人都要承担1两白银。这笔赔款分40年还清,加上利息和地方赔款,相当于当时清政府至少12年的财政总收入。两次战争,清之财政已陷绝境。

治国本于理财。如此格局,清政府无论进退,皆为失据。财政之窘,清政府选择只有两途:其一,大量举借外债来支付赔款,其结果便成为列强借以在华争夺和划分势力范围的发端;其二,加紧对国内的搜刮,竭泽而渔。由此而观,清亡指日可待。

如此格局,即以更冷静的现代化的中国发生史角度观察,清政府担当中国现代化转型的领导者,已无可能。简言之,其财政汲取能力已经丧失——以举借外债而维持国家基本运作,这成为中国现代化肇始时刻的基本条件。如果失去对这一前提的体察,所论将失当。如此,有绝对权力亦有个人信用的清政府官僚,作为列强与清政府“国际(债务)关系”代理人,便变得极端重要。这是观察袁世凯的基础——化解恩怨的“国际”自保策略,并非凭空想象。不过,回到中国现实来推测,即使唐绍仪不辱使命,达成三国同盟,袁世凯就一定能够自保?夫仇兄仇,其恨其痛,在传统中国的思维结构里,对光绪之后与光绪之弟而言,感情因素或许将远远超过现实算计。那个时刻,袁世凯欲脱其咎,不易。

虽则,袁世凯期待的以国际同盟以求自保之策,难以成功,但袁世凯继李鸿章之后,成为清政府与列强交涉关系里权重最大之人,已无争议。袁被罢官之后,英国的《泰晤士报》将他定位于伟大的政治家之列,在其社论里评论:“就是这样一个官吏,居然被政府用侮辱的方式放逐了。”这个年代,袁世凯拥有清政府无人能及的“洋务”资源与信用,未来这一资源将如何发生作用呢?当清政府崩溃之际,个人资源系统的价值将迅速由隐而显。

列强与资本

义和团特别是这一运动所彰显的中国人的顽强抵抗,易被忽视的结果之一是,八国联军统帅瓦德西在其给德皇的奏议里论及,要把“华人置诸德国官吏治理之下”实在是“一种困难”。对中国实行瓜分实为下策:“并吞土地一事,与其谓为促进商业,则毋宁谓为阻碍商业。”

瓜分中国,暂时不是帝国主义列强的选择。——利用“惭愤交集”的慈禧以及完全屈服的清政府来实行对中国的统治,成本更低。更关键的是,如瓜分,列强间的利益无可平衡。

八国联军侵略中国之后,中国境内又发生两场战争。1904年,日本与俄罗斯为分割中国东北利益,展开一场激战;与此同时,英国人则公然出兵侵藏,并一举占领拉萨——此前英国与清政府所签订的条约里,英方虽在不同程度上极力否认中国政府对西藏有主国的统治权,然而自始至终,英方不否认中国对西藏有上国的宗主权。为何?历史学家唐德刚解释:“此时的西藏正处于英、俄两强对华扩张的交叉点。而此时的十三世达赖喇嘛在沙俄的暗中诱惑之下,与俄间谍勾搭,并暗上俄皇以‘护法皇帝’之尊号。英为防俄,始提高中国宗主国的地位,以排斥沙俄。”不否认中国的宗主权,当然是英国基于平衡不得不如此的一种选择。

而日俄战争之后,形势迅速逆转,日俄两国为平分中国东北,防止英美染指,竟化敌为友,通过两次密约,擅自将东北划分“南满”、“北满”两部分——南归日本,北归俄国,彼此不可逾越;而若有其他列强欲进入,则日俄相助逐之。

这种局面维系了一种奇特而脆弱的平衡。中国的满洲、蒙古、新疆、西藏等边疆地区,帝国主义列强彼此防范,谁也不乐意它们被任何一方强占——不被某一方霸占,他们未来也都还有分赃的希望;而若被一方强占,则其他列强将无指望。因此制衡力量的存在,中国保持着对各地区的宗主权。

明确而蛮横地瓜分中国,并非列强们的明智选择,因此而中国保持完整,亦复悲哀。

在这种脆弱的平衡格局之下,列强与清政府的关系方式,也开始调整而转变,资本在此际成为核心性的关系纽带。

这个时期,各个列强在中国已经逐渐明朗各自的势力范围:1897年德国借口教士被害,出兵占领胶州湾,随后与清政府签订《胶澳租借条约》,租期99年,准许德国修造从胶州湾至济南的铁路,铁路附近30里内煤矿由德国开挖。法国取得了云南、广西、广东的开矿优先权和越南至中国境内建筑铁路、架设电线权,接着又取得了广州湾(今湛江)99年租借权。英国得到了中国长江流域永不割让给他国、永任英国人为海关总税务司的承诺,又强行租借九龙新界和威海卫。日本在割走中国台湾之后,还获得清政府不将福建让租他国的认可;并经日俄一战获得与俄国平分中国东北的权益……起步稍晚的美国只能提出“门户开放”的主张。

1901年之后,列强此前的动辄武力相向的行动,开始转向实现各自的投资特权。与正常的国外投资不同,这种特权是在中国丧失国家主权的情况下进行的,由外国资本享有垄断权利。——统计表明:甲午战争前,虽经过50多年积累,1894年外国在华企业资产总额还只有约1.09亿美元,而到1902年则已增至4.78亿美元。

大量资本进入中国,与清政府急举借外债以偿赔款并维系国家运行形成一种奇异的结合。借债须有抵押,而此前清政府已将差不多能够抵押做担保的东西押了出去,现在还剩下最有价值的就是铁路——“量中华之物力”,也唯有此端。铁路之于列强的价值,除了投资巨大,资本收益率极高之外,更重要的是,兴建铁路所经地区,一般将成为投资国的势力范围——在政治上,这是另种形态的争夺并瓜分中国方式。

如此局面,正如当年《中兴日报》所载《路矿其不保乎》所言:“铁路为全国命脉,从经济上讲,则关于财政;从调运上讲,则关于兵政。若铁路为外人所有,不啻财政、兵政之权,全授之外人也。兵权、财权全在外人之手,国尚能自立乎?”这种简单道理,清政府各色当权人士岂能不知?只是,晚清时刻清政府已无选择,只可能以此饮鸩止渴方式维系。

国家不能自立,革命将无可避免。不过,我们以现代化的中国发生史角度而观察那段历史,那个年代,无论革命、政府再造还是现代化启动……其核心性资源,当然是资本,而资本几乎悉数需要列强输入。非常屈辱的只是,清政府以关乎国家独立的资源抵押列强,只是为了举债偿赔款而已。帝国主义列强先以坚船利炮侵占中国,继以资本控制中国……中国现代化的进程,当然屈辱。

显然,观察那个时代,资本作为列强核心性的控制资源,当是基础。非此,我们将无可理解清亡之后的中国政治走向。而资本的决定性价值,直到改革开放至今,仍可被深刻感知。

立宪派的选择

在康有为、梁启超去国7年后,1905年,立宪运动再次成为清朝廷的热烈议程。有意思的是,这一重大转折中,曾经出卖维新派而与光绪皇帝结怨种下恶果的袁世凯,却成为立宪中坚。

这种转变颇有戏剧性。袁世凯幕僚张一麐回忆:“一日余入见,力言各国潮流均趋重宪政,吾国若不改革,恐无以自列于国际地位。且满汉之见,深入人心,若实行内阁制度,皇室退居于无权,可消隐患,但非有大力者主持,未易达到目的。项城(袁世凯)谓:中国人民教育未能普及,程度幼稚,若以专制治之,易于就范;立宪之后,权在人民,恐画虎不成,发生种种流弊……及越宿,又召余入见,嘱将预备立宪各款作说帖以进,与昨日所言似出两人,颇为惊异……后见北洋与考察诸大臣会衔奏预备立宪稿,即余所拟,未易一字。”

一夜之间,霄壤之别?事实上,一年前,1904年,与袁世凯断交20年的立宪派代表人物张謇,即通信袁世凯,希望他主持立宪,以“成尊主庇民之大绩”。袁世凯的选择,并非朝夕之别,而有深谋远虑。在记录下来的袁世凯与慈禧对话里,可见他的基本考虑——慈禧说:“滇匪虽靖,孙逆未擒,仍是可虑事。”袁对答:“如实行立宪,即无足虑。”

维系清朝之不倒,当是袁世凯的关键考虑。不过,从袁避祸而求自保的个人角度观察,《袁世凯传》作者沙铁军分析:“若借助立宪,还政于民,必然可制约皇权。皇帝若不再金口玉言,拿他也无可奈何。”袁与光绪之怨,或可因立宪而消解?这是一种有趣的猜测。

袁世凯步调即定,随即一再奏请清政府尽快实行预备立宪,派大臣出访德、日考察宪法;请王公嫡系赴英、德学习政治、兵备;在天津设立自治局、自治研究所、自治学社和议事会。1906年8月16日,袁世凯再奏请朝廷预备立宪;两周后,慈禧下诏:“预备立宪。”

从统治者集团当政者内部生发的政治改革力量与立宪运动,发展并不顺利。

争议的焦点是,袁世凯提出取消军机处,设立责任内阁;而满族亲贵的主张则是:“立宪非中央集权不可,实行中央集权非剥夺督抚兵权、财权,收揽中央政府不可。”——对应来看,中央集权首先针对的就是袁世凯这样有巨大势力的疆臣。公允而论,其时清政府已是“外重内轻”,即中央政府权力轻,而地方都督巡抚权力大。中央无权,积累资源与财富,并无可能。但是,中国形势演进至此,还有机会与时间给清政府中央集权吗?

清末“新政”立宪的价值,尤其是其间系地方分权还是中央集权的冲突,以后世读史者的角度观察,是传统中国结构性关系之一。之后,无论是袁氏当国,还是孙中山先生继续革命,其路向清楚明确:没有强大而独立的国家(中央政府),其积累资源汲取财政能力皆为疑问。只是,在清政府即将倾覆之际,立宪选择尤其是以集权方式为路径,已非缓不济急,而是本末倒置。不成功自无意外。后来袁氏当国的集权化选择,并以恢复帝制将其制度化,其失败亦将无可避免。

事实是,袁在预备立宪最初的官制改革过程中,失去了权柄。袁兼差的所有“政府职务”一并开去;其所统辖督练的军队,在袁的要求下,也只保留二镇,而且只是“调遣训练”。清的立宪运动,于是坠入旧窠,进入人事纠缠中。但是,立宪运动所积累的人才资源,却是我们理解那个风云际会年代所不可轻视的要素;而由此以观,袁世凯明面上所失是权,隐性所得却是人脉资源,换言,即他充分地获得了立宪一派“被选择权”。

袁世凯被罢官出局后,立宪派在国内先后掀起三次请愿速开国会运动。最后一次,终有结果,清廷颁发上谕:“著缩改于宣统五年(1913)实行开设议院……应即作为确定年限,一经宣布,万不能再议更张。”

此道上谕发出一年后,辛亥革命爆发。清廷内部的自我更新,看来并无可能。

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。