媒体关注未完成的养老:公共政策摇摆和无力

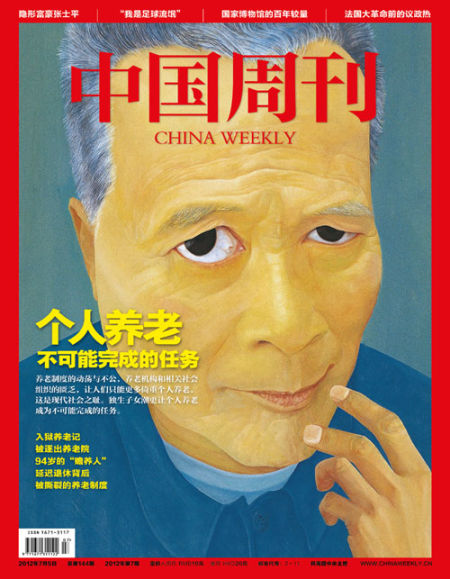

《中国周刊》2012年7月刊封面报道

《中国周刊》2012年7月刊封面报道

未完成的养老

徐一龙

一个30岁的中国人,该如何想象自己的老年生活?

可能很多人都无法想象。

究其原因,自然包括了中国养老政策的不确定性。

比如刚刚热议的延迟退休,实行不实行,目前尚无定论。但估计做些功课的人,明白中国养老基金状况的人,多会做出结论:如现状不改变,养老基金亏空难填,延迟退休恐难避免。

究其原因,自然也包括了养老机构的稀缺。

公办的、理想的养老院永远供不应求,而且他们不招收失去生活自理能力的老人。在生命的最后一程,何去何从,还将是个问题。

究其原因,自然也包括未来人们家庭的构成。

中国传统的养儿防老观念,自有其局限性,可也有其合理性。面对不确定性时,血缘是人们最后的依靠。然而,在长期铁板一块的人口政策下,“儿子”愈少,“老子”愈多。两拳难敌四手,血缘与家庭甚至有可能成为养老的拖累。

各种原因的合力,让养老成为一个未完成的命题。

一个30岁的中国人的父亲,在他30岁时,该如何想象自己的老年生活?

这或许是不需太多思量。

养老金——那时不叫养老金,叫退休金——自然照例由“公家”发放。公家是指国家机关、事业单位、企业(那时只有国企),它们当时并无太大差别,当然也会千秋万载地存在下去。

在企业办社会、政府大一统的年代,养老似乎是一个无需考虑的问题。

那时候,养老是一个已完成的命题。

可事实证明,企业会破产,政府办养老根本是一个不可能完成的任务。中国开始接纳现代养老保险制度,社会共济、分担风险,一个巨大的转向开始发生,而这转向竟一直没有完成。

一个30岁的中国人的父亲的父亲,在他30岁时,该如何想象自己的老年生活?

这或许更为简单。

在遥远的过去,养老是一个单纯的个人问题。它取决于自己年轻时积累财富的能力,取决于儿女是否孝顺,取决于自己的身体是否硬朗。

从这个角度,政府大包大揽办养老虽然被证明无法施行,但至少指向了一个正确的方向——养老不应该局限为个人问题,应该有公共政策、公共财力的支持。

这是工业文明与农业文明的巨大差别,人类文明的巨大进步——人们意识到依靠个人的养老,终究是一种低水平的养老,人们发明一系列办法,从资金、医疗到养老机构,让自己的老年生活更美好些。

以历史的角度来看,中国养老意识的变迁,即从依靠个人到依靠公共;以近30年来看,对公共的依靠也在逐渐转换为一种合理的方式。

这种转变一直保持着一种“未完成”的状态,自然原因主要在于公共政策的摇摆和无力。

当然也有客观的挑战,比如在刚刚推行社会保险时,社会上已经存在了大量退休人员,他们在与社会保险的对接困难重重。“买断工龄”、“提前退休”,种种现在看起来奇特的政策,不过是在交历史的欠账。

往事不可追,而现实也总有争议处。

比如,公务员过于优越的养老政策,让本就紧张的养老基金背负更重的压力,且使公共政策变得不那么公平。比如,国家财政对公办养老机构投入的匮乏、公办养老机构定位的偏差。

一个30岁中国人的孩子,在他30岁时,该如何想象自己的老年生活?

最糟糕的情形,莫过于,他从父亲那获得了这样的经验:要依靠自己。

当养老一直处于“未完成”的状态时,人们不免会掉头回去,把养老问题,重新依赖个人。依赖个人在年轻时赚到更多钱,保持好身体的健康——可这两者本就是矛盾的。更严重的是,对于个体而言,这种依赖还有可能性,而对整体而言,这种依赖全无可能。

这种后退无异于在充满自动化设施的社会中茹毛饮血。

在这组封面报道中,我们讲述了诸多养老在“未完成”状态下的故事,它们有些显得不可思议,而又确实发生。

结束养老的“未完成”状态,制定一系列合理、公正的公共政策,打破人们对于未来的不安全感,或许这是我们这一代为了老人,甚至为了孩子,最紧迫的任务了。 (徐一龙)

相关组稿:

|

|

|