对于此前废除“211”和“985”高校的传闻,教育部长袁贵仁在今年两会中公开表示,这两项工程不会废除,但仍需改革。据此前媒体梳理报道,中国高校的科研经费向少数“211”和“985”高校集中的现象非常严重,把高校进行“三六九等”的划分方式所对应的,是实实在在的教育经费拨款“贫富”之差。科研经费“蛋糕”需要做多大,又应该怎么切?

5%的高校“吸走”72%的经费

中国科研经费的投入水平和国外差距越来越小,然而科技成果转化率似乎不尽人意。

截至2014年7月,中国各类普通高等院校已达2246所,而列入“211工程”和“985工程”名单的高校只有112所,仅占5%。就是这5%的高校拥有强大的“吸金能力”,教育部数据显示,2009-2013年的五年间,政府拨付的全国高等院校科研经费达到2647.69亿元,其中的72%被“211”和“985”高校收入囊中。

从相对经费看,1993年时,中国的科技研发投入占全球总投入的3.3%,到2009年已上升到世界科研总投入的12.8%,虽低于美国的投入,但已超越日本、德国、法国、英国。然而中国科技成果转化率仅为10%,远低于发达国家的40%的水平。

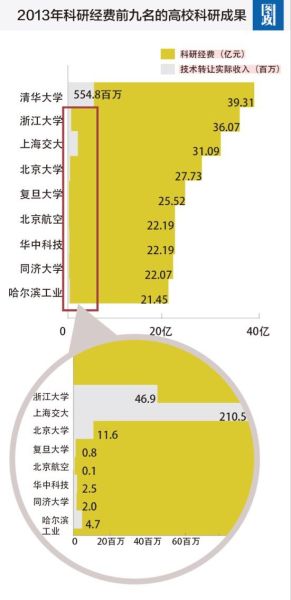

2013年科研经费前九名的高校科研成果

2013年科研经费前九名的高校科研成果东北某高校一位不愿意透露姓名的教授对@一图观政(微信号P100017)说:“我国的科研经费没有对教师形成激励机制,虽然看起来把科研经费仅用于科研的规定是名正言顺的,但是这相当于忽视了科研工作者的脑力劳动价值。”

该教授说,在其所在的学院里,不管是否有科研项目、不管科研成果质量如何,教师的收入是没有任何差异的。“我们的智力成果被忽视了,所以即使学校下达了硬性的科研指标,大家积极性不高,科研质量也难以保证。”

虽然有关人士指出中国科技成果转化率的数据统计不实,并且这一指标本身就存在某种局限,有误导受众之嫌。但是《2014-2018年中国科技成果转化行业全景调研与发展趋势预测报告》同样显示,我国科技成果真正实现产业化的还不到5%,科技成果含金量低,满足不了市场与企业要求,从而使得投入资源的形成了极大浪费。

经费变身“零花钱”已成科研“潜规则”

广州市副市长王东曾表示,全国科研经费大概只有40%是真正用于科技研发的,60%都用于开会、出差等。

由于科研经费疏于管理,运用伪造假发票、假合同、假账目等并不高明的手段,上千万科研费用就能变身为教授的“零花钱”。我国科研经费走出了“短缺时代”,却进入了“难以把钱花到刀刃上”的迷途。

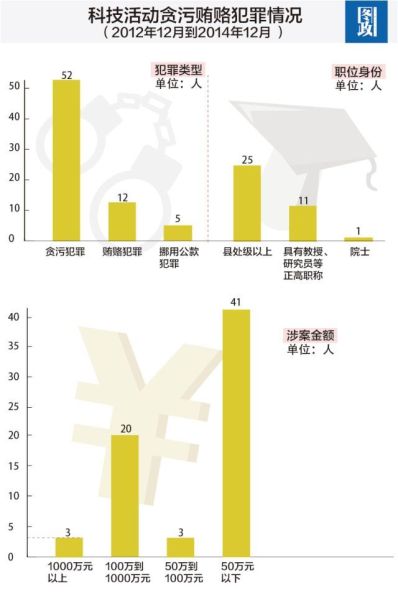

科技投入大幅增加,腐败问题随之越演越烈。虚假票据报销、成立皮包公司等,是科技领域腐败的典型做法。从2012年12月到2014年12月,全国检察机关共立案侦查科技活动中贪污贿赂犯罪67人。

科技活动贪污贿赂犯罪情况

科技活动贪污贿赂犯罪情况最高检察院表示,科技经费管理制度不健全是引发犯罪的重要原因。长期以来,国家的科技计划分属多个部门管理,很多科研项目交叉,审批也不透明。

2013年,中国科协组织开展的第三次全国科技工作者状况的调查显示,63.4%的科技工作者认为科技项目及经费管理存在不合理之处,其中科研人员持这种看法的比例高达71.1%。审批程序不透明、评审时拉关系走后门、结项验收走形式走过场、项目经费违规使用或挪用等问题,最受诟病。

虽然2006年财政部、科技部联合出台了《关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见》,严格规定了科研经费的各项标准,但是这种僵化的行政管理手段,显示出了对老师的不信任,“在外地坐出租车不能报、缺少购物清单不能报、在本地住宿不能报。”该教授告诉@一图观政(微信号P100017),如此繁复的规定给老师造成了很多额外负担。可是即便如此,也没有遏制住科研腐败现象的发生。

科技成果转化率可以在一定程度上反映出国家的科学技术水平,但是“唯转化率”亦不可取。用行政手段整治科研行为,片面强调“产学研用一体化”,不是长久之计。

营造更有利于科研发展的激励机制,真正调动科研人员的积极性,或将更有利于让科技成果创造出社会价值。

数据来源:南方周末、人民日报、观察者网、搜狐教育专题

文 / 助理观察员 李唯嘉

编辑 /王珊珊

美编/唐子岳校对/YIN

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)