|

|

30年,草莽渐次退场

1980年代,刚刚起步的市场经济,竞争并不充分,四处都充满了各种诱惑和可能,由此催生了一批又一批新中国的第一代富豪。1990年代之后,越来越高的创富门槛与日渐扩大的社会阶层隔阂,使得贫民出身的草莽英雄渐渐淡出了江湖。

记者 ·牛思远

财富草莽英雄纷起

1977年,刘永行高考高中理科状元,却因为“家庭成分”不好,未能在次年春天踏入大学。这一年,许景南在福建老家拉板车。拉5公里收1块钱,赚到的钱除了买工分交给生产队,剩下的才归自己。

刘永行不会想到他与他的兄弟日后会成为中国富豪榜的常客。那时候富人等于罪人,以财富为标识记号的阶层分化已被抹平,即使是先前阔过的家族,也如失去根基的浮萍,漂浮在这个扁平社会上面,被风吹浪打。人们自觉压制着自己对财富的欲望,吃饱穿暖就是最大的梦想。

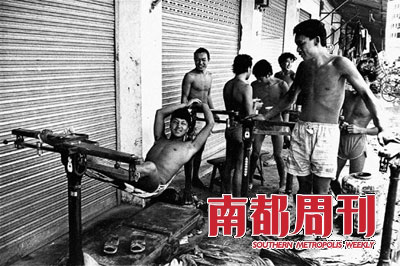

社会在悄然地变化。1980年前后,各地的大街小巷突然冒出了许多地摊小贩。没有人想象得到这些像野草一样蓬勃生长出来的个体户雏形,将会撬动一个扁平化社会的历史性变迁。

这一年的春节,做家电修理工的刘永行为了让四岁的儿子能够在过年时吃上一点肉,从大年初一到初七,在马路边摆了一个修理电视和收音机的地摊。短短几天时间,他竟然赚了300块钱,相当于他10个月的工资。年广久也开始卖起瓜子。

人们对财富的欲望就这样被唤醒。但政策对个体经济放开一条窄缝,初衷并不是为了让刘永行们变成富翁——直到1985年,“让一部分人先富起来”才正式提出来——而是为了缓解那时候突然加大的城市就业压力。

1979年2月,760万上山下乡的知青大军如潮水般返回到当年出发的城市,接下来的两年,还有300万人将陆续返城,解决他们的就业成了燃眉之急。计划经济体制内已经无力吸纳这批就业大军,国家只能“批准一些有正式户口的闲散劳动力从事修理、服务和手工业者个体劳动。”到1979年底,全国批准开业的个体工商户已约十万户。

1983年秋天,刘永行的兄弟刘永言卖掉了家里唯一一块手表,刘永行卖掉了自行车,四兄弟一共凑1000多元,办养殖场。许景南用拉板车赚的本钱,开起了包装厂、拖鞋厂、木箱厂、机砖厂和建材厂。

商业的力量被启动起来,就不再停息,并悄悄推动政治的变化。1984年,官方肯定了商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段,从政策上保证人们创富的安全。而刚刚起步的市场经济,竞争并不充分,四处都充满了各种诱惑和可能。“下海”成了这个时代的关健词,并催生了一批又一批新中国第一代富豪。

1995年2月,美国杂志《福布斯》首次发表中国内地亿万富豪榜,上榜的19人中,刘永行四兄弟力压“红色资本家”荣毅仁,以6亿元资产高居榜首。拉板车出身的许景南也成为了中国体育用品大亨。不少跟着年广久出来卖瓜子的穷光蛋,都先后变成百万富翁和千万富翁。

从贫民出发,到达富翁的彼岸,构成了整个80年代中国阶层再造的主要篇章。

研究中国阶层变迁的社会学者孙立平说,在80年代,包括90年代初期,阶层之间的流动是相当频繁的。城市中没有固定职业或职业不理想的人,开始从事个体经营,有的成了当时的万元户。

孙立平将这种阶层流动称之为“上向流动”。显然,“上向流动”是贫民富翁批量产出、财富草莽英雄纷起的重要机制。

上向流动不知不觉间停滞

1990年代之后,与忙着兑现财富的先行者们相对的,是愈发难以攀上创富通道的贫民阶层,与日渐扩大的社会阶层隔阂。与描述农民工凄惨生活联袂出现的,是“富二代”甚至是“富三代”的频频曝光。“上向流动”不知不觉停滞下来。

“1980年代初,中国社会的财富主要是集中在政府手中,然后政府按照社会成员在社会结构中的地位实行再分配。”社会学者孙立平分析道,在这个全社会受益的过程中,社会中最贫困阶层的收益和生活得到了明显改善,属于社会底层的失业者首先通过个体经营成了最早的致富者。“然而,这种权利和财富扩散的良性演变趋势在1980年代中期就开始表现出逆转的苗头,那就是‘官倒’的出现。”

孙立平指出,“官倒”的制度背景是价格“双轨制”,“官倒”现象使一些拥有或接近政治与行程权利的人们突然变成了中国的一批新兴富裕者。“其中有些人正是靠着从事‘官倒’活动积累的财富完成了最初的‘原始资本’积累过程,后来成了1990年代有名的私营企业主。”而1990年代之后出现的多种因素,如引入市场机制提供的机会、巨大的收入差距、贪污受贿、大规模瓜分国有资产,都使得收入和财富越来越集中在少数人手里。

富豪阶层的大门当然还向贫民出身者开放,但门槛已经大大提高。在80年代,身无分文、大字不认一个、毫无背景的人因为风云际会而跨入富人阶层者比比皆是,只要胆子够大、脑子够活。90年代之后,随着社会经济结构的逐渐稳定化,出身、知识、权力、人脉关系、创业资本已是踏入富人阶层之前必须跨越的门槛。

孙立平对比了90年代初期与最近几年的两次官员下海潮,他说,在90年代初那次下海潮中,下海的人们,包括官员也包括知识分子,往往是直接当老板。最近几年,在一些地方,伴随机构改革,又出现了一轮官员下海经商的浪潮。但这次下海的官员往往不是直接去做老板,而是做职业经理,成为高级打工族。在这个现象背后的,实际上是商场中的门槛已经开始形成。这可以从一个侧面使我们看到社会结构定型化的趋势。

清华大学研究社会流动的李强教授用教育机制的变迁来解释上向流动停滞不前的原因:20年前,中国的教育机会尤其是高等教育的资源,在社会里分布较广泛,家庭所承担的教育支出较少,主要由国家买单。但到了1990年代末及本世纪初,像当初刘家四兄弟那样可以通过高等教育,在社会里获得上升的通道的贫寒子弟已经急剧减少,中国高校的农村学生比例明显呈现下降的趋势。

在中国短短30年创富游戏中,中国草莽完成了从粉墨登场到英雄辈出再到渐次退场的过程。

英雄莫问出处,在成熟的阶层社会,知识与个人努力才是人们进入富人阶层的最公正的“敲门砖”。

中国再造贫民富翁的钥匙也在这里。