|

|

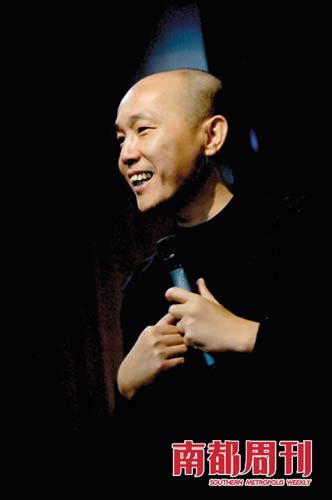

梁伯强:当过偷渡客卖过冰棍

当过偷渡客,卖过冰棍,卖过咸鱼

他两次偷渡到澳门,从搬运工做起,创业失败后,挑起箩筐成了一名小贩。梦想一夜暴富,最终靠卖小小的指甲钳,一年销售额近两亿元人民币。梁伯强如今已是世界三大指甲钳制造商之一。

记者 ·周鹏

如果47岁的梁伯强坐在面前,你完全看不出他是一个富有的广东老板:穿普通的休闲服、抽七块钱一包的红塔山,还会热情地给你斟茶。

早在上个世纪80年代中期,梁伯强就一度拿上了每月5000元的工资;1985年,他回到内地办厂;1998年,他已经成为国内最大的人造首饰产销大户。现在,他是国内最大的中高档指甲钳供应商,每年将价值近两亿元的指甲钳销往全世界。

两次偷渡混迹澳门

1962年10月,梁伯强出生在中山市小榄镇一个贫穷家庭。他的父亲长期在外帮人扎竹排,母亲在当地一家蚕丝厂上班,靠着一点微薄收入维持生计。

梁伯强的童年和少年时代在“文革”中度过。喜好安静的梁伯强没有像大多数同龄人一样,把时光耗费在玩耍中——他跟着一个乡下教师学了近十年的绘画。而正是这个兴趣,改变了他此后的人生。

16岁的梁伯强高中毕业后,因为有绘画技能,幸运地进了当地一家集体单位——小榄制锁二厂,成了一名宣传文员。这在当时,可是一份让人羡慕的工作。

不过,进厂第二年,梁伯强被抽调参与庆祝改革开放的系列宣传活动。当活动在半年之后结束时,他在原单位的岗位已经没有了。梁伯强无奈被分配到了任务重、收入低的翻砂铸造车间当工人,每天穿着油迹斑斑的工作服在机床上敲敲打打。

这一落差,让梁伯强痛苦不堪,“我不想就一直这样下去”,梁伯强说,缺衣少食的少年时代,使得他从小就有挣钱养家的念头。

而当时,因为毗邻香港、澳门的地理优势,沿海出现了“偷渡潮”。那时候,深圳和香港一河之隔的两个村子,人均年收入有上百倍的差距。那些偷渡客在家信中提到的五光十色的花花世界,成为像梁伯强这样希望改变命运的内地人最热衷的聊天话题。

1980年4月的一个傍晚,18岁的梁伯强带着简陋的救生装备,怀揣一个饭团,和三个同伴在中山小林农场八一大坝跳进了冰凉的大海,他们要偷渡到对岸的澳门。第二天清晨,在大海中熬过十几个小时后,这些精疲力竭的农村青年第一次看到了高楼大厦。

初到异乡,活下去是最重要的。梁伯强在澳门找到的第一份工作是在一家牛仔裤工厂做搬运工。白天干下来累得连吃饭的力气都没有了,晚上就睡在仓库里。但这样的劳作换来的只是一个月30葡元的收入,而澳门当地人的平均工资是600葡元。对澳门有了点了解后,梁伯强开始考虑“跳槽”。

早年学到的绘画手艺又一次帮了他——三个月后,一则招工广告让梁伯强成了澳门一家仿古家具厂的绘画师,负责在家具上画山水花鸟之类的装饰性图案。这份按件计酬的新工作,让梁伯强的月收入飙升到了三四千葡元以上(相当于当时人民币三四百元),这个十数倍于内地的收入,让梁伯强第一次感受到“原来人还能挣这么多的钱”。

一年以后,梁伯强手头有了3万葡元,他萌生了创业的念头。他倾其所有在澳门一个偏僻的山脚租了一间铁皮房,又雇用了两个从中山偷渡过去的年轻人当工人,开始给当地的家具厂提供家具产品的绘画服务。尽管生意不大,但当了“老板”的梁伯强能赚到更多的钱了。

由于自己只有一张澳门的临时身份证,而雇用的工人连临时身份证也没有,梁伯强每天都在忐忑不安中开展着业务。几个月后的一天深夜,澳门警察在工厂附近进行了一次清查吸毒的行动,刺耳的警笛声让梁伯强误以为自己开厂的事情已经被警方知道了,他像惊弓之鸟一样,一路逃到了澳门与大陆的通关处——拱北海关旁的树林里。第二天天亮时,他高举双手走向海关大门。

经过近十个小时的审讯后,穿着短裤短衫的梁伯强狼狈不堪地回到了小榄镇。此时,他身上唯一值钱的就是一块在澳门买的手表。

此后一年多里,为了生计,梁伯强挑起箩筐,满大街叫卖咸鱼、冰棍。那段小贩生涯,是梁伯强最潦倒的阶段。直到1983年底,梁伯强才想方设法进了当地一家国营工厂,又过上了平静却又贫困的日子。但在澳门的“万元户”经历,让梁伯强的心一直蠢蠢欲动,“我知道自己能赚到钱,但是这需要时机”。

1984年10月,澳门突然宣布了一个消息:有临时身份证的人可以换取正式身份证。梁伯强兴奋不已,感觉自己的“时机来了”。梁伯强孤身再一次偷渡澳门,从朋友那里拿回了寄存的临时身份证。不久之后,他成了一名正式的澳门居民。梁伯强再也不愿回到小榄,依靠工厂里每月不到几十元的工资度日了。

他在澳门留了下来,凭借以往的工作经验,他成了一个香港商人在澳门开设的首饰工艺品厂负责人。

返乡办厂渴望盼暴富

上个世纪80年代中期,随着改革开放的发展,珠三角地区涌现出一家家港资、台资加工制造企业,内地人也开始从四面八方赶来。

1985年4月,梁伯强再一次回到了小榄镇,帮香港老板在当地设立了一家首饰工艺厂。半年之后,工厂就雇用了600多名工人,梁伯强负责整个工厂的运营管理,“这相当于现在的职业经理人”。梁伯强说,那时,他的月工资已经高达5000元。

但命运再一次作弄了梁伯强。香港老板因为私下将产品在广州市场上进行批量销售,违反了来料加工企业生产的产品不允许随意在内地销售的规定。1986年的一天,梁伯强的工厂被海关查封,他本人被拘押一个多月。

当海关最终查明与香港老板违法销售产品的事情无关后,梁伯强被释放。但此时的他面对的是老板失踪、工厂被封、工人流失的状况。他再一次失业了。

看到家庭作坊式的工厂正在珠三角雨后春笋般兴起,有技术、懂管理的梁伯强想到了自行创业。凭借两台手动冲压机,梁伯强在家里开了一个小作坊,做起了老本行——人造首饰。产品生产出来后,他就批发给广州、义乌等地的经销商。不久之后,有了一定资本的梁伯强在小榄镇成立了一家工厂,以浙江义乌为主要市场,开始了他真正的老板生涯。

为了打开销路,梁伯强像珠三角无数的小作坊老板一样,手提大袋小袋的产品,往返于广州到浙江的火车上,在义乌小商品市场里向一家家的商户推介。十年之后,梁伯强的工厂员工已逐渐发展到数百人之多,销售额逐年攀升。1998年时,梁伯强已经成为国内人造首饰领域的产销大户,销售额高达6000万元以上。

作为最早发家致富的广东商人之一,梁伯强无疑是时代的幸运儿,但他们的商业意识在很长一段时间里并没有跟上市场的步伐,很少愿意深入去了解市场趋势、企业品牌、现代管理。梁伯强形容自己早年“也就是农村土小伙的模样,除了生产和销售,其他一概不懂”。

为了赚更多的钱,上个世纪90年代早期,梁伯强还试图去倒腾当时流行的“政府批文”。为了拿到批文,梁伯强一度频繁地飞赴北京,希望能结交那些“有门路”的人。为此,数年中,他花掉了上千万元的“公关费”,“坐飞机就像坐出租车一样,几万元一桌的饭局也毫不心疼”。但这种希望一夜暴富的心态,最终没有带给梁伯强任何回报。

回忆当年,他说自己就像那些深信“东南西北中,发财到广东”而盲目跑到珠三角的农村青年一样,“差不多到了1997年,我才醒悟过来,发现自己并不属于空手套白狼的那一类人,只能靠实实在在地做事挣钱”。

放弃倒腾创建“帝国”

1998年,放弃倒腾“政府批文”念头的梁伯强,正苦于公司在日渐萎靡的人造首饰市场上难有更大作为时,他无意间在报纸上看到一则新闻,大意是说国务院一位领导以国产指甲钳质量普遍不高为例,要求轻工企业努力提高产品质量,开发新产品。看完新闻,梁伯强意识到一个新的市场机会正在出现——生产人人需要而又无人关注的指甲钳。

那时,国内为数不多的几家国有指甲钳厂已经处于濒临倒闭的境况,市场上销售的国产指甲钳大多产自广东、浙江一带的小作坊。但这些产品都有一个共同的特点:价格低廉但又做工粗糙,大多以几毛钱一把的价格通过地摊、杂货店销售。而与之形成巨大反差的是,韩国产的“777”牌指甲钳则基本只出现在高档的百货商店里,价格更是国产指甲钳的十倍以上。

在低门槛低利润和高门槛高利润的问题上,梁伯强选择了后者——他口袋里有足够的资本去参与高风险的市场游戏,更重要的是,他已经开始有了通过打造品牌为企业注入长期生命力的商业念头。

为了全面地了解世界高档指甲钳的生产、销售情况,他甚至还进行了一次环球商业考察,到美国、德国、日本、韩国等国家了解市场情况。

1999年4月,梁伯强的第一批指甲钳问世了。他用了一个国外朋友的名字“ST.Allen”(中文名“圣雅仑”)为自己的指甲钳命名。尽管这个品牌名称有点莫名其妙,但跟国内小作坊出产的那些同类产品相比,梁伯强的指甲钳在原材料、产品功能和造型设计上高出了一大截。而也正是这一点,让他的指甲钳在国内脱颖而出,也为他的“指甲钳帝国”奠定了基础。

据公开资料显示,梁伯强生产的中高档指甲钳现在占据着国内第一、世界第三的市场份额。他说,现在所有的心思都放在指甲钳上面,希望“将指甲钳打造成瑞士军刀、zippo打火机一样的产品”。