郑州对流浪儿童进行技能培训 开创救助新模式 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年08月01日15:54 郑州晚报 | |||||||||

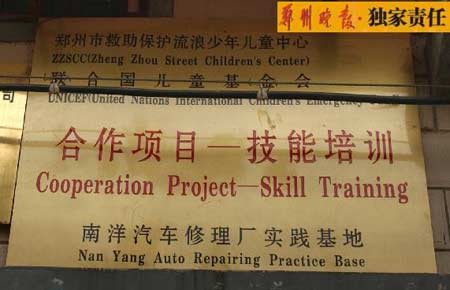

中原西路一家汽修厂是对流浪少年儿童进行的“技能培训”的实践基地。两名市救助站的流浪儿童正在这里愉快地接受技能培训。晚报记者 张翼飞/图  国家民政部社会福利和社会事务司评价“郑州模式”是流浪儿童救助工作的“重大的革命性进步”。晚报记者 张翼飞/图  中原西路一家汽修厂门头悬挂着这样的牌匾。晚报记者 张翼飞/图 核心提示:今天是《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》颁布实施两周年,全国救助工作会议暨联合国儿童基金会研讨会也将于本月在郑州召开。据悉此次会议上,流浪儿童救助保护“郑州模式”将作为一个先进典型向全国推广。“技能培训”是此种救助模式中的一个亮点,是郑州市救助中心为培养流浪少年儿童的生存能力而采取的全新救助途径,这项培训自今年3月份开始,对流浪少年儿童的思想、精神及人生观产生重大影响,其中一部分孩子即将靠自己学到的一技之长走上工作岗位。国家民政部社会福利和社会事务司评价“

两个流浪孩子的技能学习 7月27日,郑州市南洋汽车修理厂大院。 两手油污的蒙秀优和王伟峰正围着一辆桑塔纳轿车的车头看。在修车师傅高庆峰的指点下,王伟峰用手垫着一块毛巾在复杂的线路中终于找到一处松动的盖子,他开始用力拧它。蒙秀优趴过去仔细地看,然后,接过毛巾自己也上去拧。 一会儿工夫,两个人都开始汗流浃背,直起腰来甩甩汗,两个人又趴在车头上工作。当他们再次直起腰时,高庆峰师傅到驾驶室试车,蒙秀优又跑到车头的另一边,拉起一根杆棒给车子上油,车子运转正常了。出来后,高庆峰满意地拍了拍两个刚满16岁的孩子的肩膀。 “这俩孩子都不错,能吃苦又好学,也不怕脏累,啥活都能干。虽然只来了个把月,但是对机器的性能、车子的常用配件和车子常出的毛病都认识了。处理个小毛病,像换个刹车片,调个轮胎、上个油了都不在话下。他们可比城市来的同龄孩子强多了,我敢说他们再学上三四个月就能当个小修车师傅了。”高庆峰谈起这两个从郑州市救助保护流浪少年儿童中心来的小徒弟,很是满意。 对汽修行业颇为熟悉的南洋汽车修理厂经理张乾兴,在介绍两个孩子的进步时,颇为自信地告诉《郑州晚报》独家责任记者:“蒙秀优和王伟峰在这里只要学上半年,出去后,他们找这个行业内的工作,工资至少每个月在500元钱。” 蒙秀优和王伟峰是郑州市救助保护流浪少年儿童中心救助的两个孩子,两人今年都是16岁,一直在街头过着无依无靠的流浪生活,今年年初进了救助中心,目前生活在“类家庭”。 流浪儿童救助的“郑州模式” 7月26日,从郑州市救助保护流浪少年儿童中心了解到,对流浪少年儿童开展技能培训,是郑州市救助保护流浪少年儿童中心与联合国儿童基金会合作的项目之一,这在全国都可以称得上首创。 救助中心的工作人员介绍,类家庭、家庭寄养、技能培训等工作将被作为“郑州模式”向全国推广,尤其是技能培训的效用得到了国内外社会学专家的肯定。今年8月份,郑州市将召开一个高规格的联合国儿童基金会研讨会,会议的一项议程就是为了推广“郑州模式”。 据了解,技能培训针对流浪儿童处境困难及自身问题较多的特点,对年龄较大的流浪儿童进行职业技术教育和培训,使其掌握一技之长,培养自食其力、自谋职业的能力,为踏入社会做准备。自今年3月份开始,已经有十几名来自全国各地的流浪少年在这里学习了各类实用技能。不过,在这里要想学习技术也是有一定条件的,中心少儿科的科长胡树德介绍,只要智力正常、身体健康、肢体健全,并且有强烈学习技术意愿的流浪青少年,都可以参加学习。 胡树德向《郑州晚报》独家责任记者介绍,目前已经有6个孩子即将毕业。其中16岁的刘佩是被中心送到一个服装研究所学习缝纫技术,现在她已经学会做多种服装,可以独当一面了。服装研究所准备将她推荐到南方的服装厂工作,但是由于还未成年,中心决定让她留在研究所继续巩固学习。 另外,还有两个孩子学会了面包糕点的制作手艺,救助中心准备让他们留在中心为流浪人群制作面包,学以致用。其他的孩子分别在郑州市的职业技术学校学习无线电和汽修技术,不过对于这几个孩子将来的出路,胡树德还有一定的忧虑。但是对于“技能培训”已取得的成就,胡树德也表示,“像蒙秀优和王伟峰,他们在培训前后的精神面貌截然不同,变得自信、稳重了,尤其是比以前好学了,每天念叨的都是修车技术。” 受培训孩子的远大目标 在救助中心的培训楼里,记者见到了3个正在学习电脑的孩子,来自陕西的曹祥、东北的张开、江西的朱猛,他们最小的14岁,最大的15岁,3个孩子几乎都是上到小学五年级之后,开始离家流浪。 熟悉了救助中心的环境后,一个月时间里,3个孩子在老师的指导下已经学会了打字和制作图表。据老师介绍,这3个孩子学习都很认真,因为电脑是他们最感兴趣的东西,当初选择学习项目时,他们就选了电脑。在这里3个孩子表达了同样的心愿:“我们想在这里学会电脑后,长大了能找一份工作,挣钱回家。”不过,张开的目标好像更要远大一些,他说等长大了要做一名电脑工程师。 和这里的孩子心理一致,在南洋汽修厂里学汽修的来自广西的蒙秀优的目标,是要做一个技术高超的汽车修理工,而来自洛阳农村的王伟峰则想开一个汽修厂。在表述自己的理想时,孩子们一直强调的是自己本来就喜欢目前正在学习的东西,所以现在才努力地学习。 对此,郑州市救助保护流浪少年儿童中心副主任谢小卫认为,只有因材施教才能让孩子真正投入地学习技术,并用这一技之长在社会上合法地生存下去,并能融入主流社会中。他分析原因时说,流浪少年儿童由于长期在社会上流浪,大多耽误了学业,尤其是一些年龄稍大的孩子,已经不愿意继续系统地学习课本知识,而且他们外出流浪的主要原因就是家庭贫困,想外出打工挣钱。因此,只有让这些流浪孩子在兴趣的基础上,对他们进行引导教育和技能培训,才有可能使生活真正发生改变。 技能救助下的继存难题 7月29日,在郑州市火车站地区实地调查时,发现在此流浪乞讨或者捡垃圾的流浪孩子有7人,其中最小的9岁,最大的15岁。面对调查,只有3个孩子可以答上几句话,其中靠捡垃圾为生的小兵说,知道郑州有可以管饭吃的救助站,但是自己从来没去过,也不想去,因为“在里面一定不自由,还有人整天管着,而一天捡瓶子能挣十几元钱,想干什么就干什么”。 “愿不愿意到救助中心学习技术,长大了能有份体面工作呢?”面对这个问题,孩子们表情漠然,他们对找一份工作的热望,要比接受培训强烈得多。和火车站附近一位卖冷饮的商贩聊天时,她感叹道:“要说国家的政策是不错,想得怪周到了,可是现在的工作又不好找,就算他们去救助站学点技能,出来以后能找到好工作吗?打工挣的钱还没有他们捡垃圾或者做其他事弄的钱多,他们会去学习吗?” 事实上,胡树德对这些流浪孩子的教育问题也颇为头疼。他列举了流浪孩子的教育难点:郑州作为交通枢纽城市,救助任务很重;流浪孩子的情绪很不稳定,经常学习中间就找机会再次出走流浪;不少孩子在流浪时养成的坏习惯,改起来真难;给这些流浪孩子找学校上时,几乎没有学校愿意接收他们。“不过,能给他们找个好的学校,并且能在学会技术后有一份工作才是我们最大的难题。”胡树德说这句话时,神色凝重。不过,对于这种处于摸索中的救助模式,也许还有更多的难题在等着他。 郑州是国内开展流浪儿童救助工作最成功的城市之一,可目前“中心”只能接待50多个孩子,加上类家庭和全天候救助站,同时接受救助的人数也不会超过150人。而在全国范围内的流浪儿童,民政部公布的数字至少有15万。 “重大的革命性进步” 开汽修厂前一直在政府部门做青少年工作的张乾兴认为,假如能帮助社会上所有的流浪孩子学会一技之长,让他们自食其力,有合法挣钱的途径,比起只给孩子们吃和住来,要强上百倍也不止!他说,流浪儿童只占社会人群很小一部分比例,如果每个企业能关注和帮助一个流浪儿童的成长和教育问题,“这个社会就不会再有流浪孩子”。 谈起对流浪少年儿童技能培训的计划和前景时,胡树德也很有自信,他认为,这是对流浪儿童救助工作的创新,但是他仍向社会呼吁,“一个人、一个部门、一个企业的力量是微薄的,只有全社会人都能群策群力,为救助流浪少年儿童尽一份力,才可能让我们的社会更美好”。 “据有关数据分析,80%以上的犯罪分子都是被父母或者社会遗弃的人。如果这个社会不再有流浪的孩子,那么,从心理学角度考虑,社会上的犯罪率会减少一多半。给流浪孩子进行技能培训,让他们掌握一技之长,这项工作本身的意义非常深远,如果政府能够坚持并扩大救助和培训的范围,同时全社会也能付出耐心、爱心和支持,彻底消除犯罪问题就指日可待了。”心理学家周正说。他还强调与其花大量的人力物力去打击犯罪,不如花一少部分钱扶持社会流浪人群。 谢小卫则希望,郑州市救助保护流浪少年儿童中心通过民政部与联合国儿童基金会合作项目的实施,到2005年合作项目5年周期结束的时候,形成以救助保护流浪少年儿童中心为依托,以全天候街头点和街头流动救助为辅助,以“类家庭”和家庭寄养为途径,以技能培训为手段的成熟的综合型流浪儿童救助保护工作模式。而国家民政部社会福利和社会事务司则评价“郑州模式”是流浪儿童救助工作的“重大的革命性进步”。(郑州晚报记者 张志颖/文 张翼飞/图 ) 相关专题:郑州晚报《独家责任》 | |||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 郑州晚报《独家责任》专题 > 正文 |

| |||||||||||||||||

| ||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||