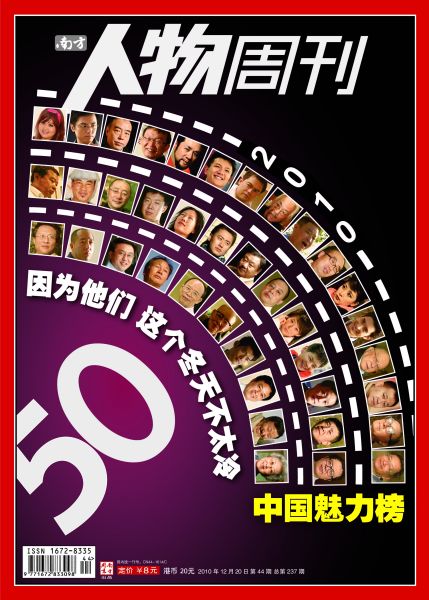

南方人物周刊中国魅力榜

南方人物周刊2010044期封面

南方人物周刊2010044期封面

传媒

杨明 执言之魅

“全运会就该取消!美国没有类似全运会这种赛事,更没有我们体育总局这种机构。他们已经协会化,职业化”

本刊记者 王年华 发自北京

11月19日,广州亚运会藤球女团半决赛,中国队2比1战胜了印尼选手挺进决赛。新华社体育部高级记者杨明却一点没觉得开心:这是干什么啊,非要争这块金牌么?

藤球源于马六甲地区,后被泰国、缅甸等国家接受,在南亚诸国,玩藤球的人满大街都是。而在中国,为了这项运动,组建起四十几人的队伍,老百姓却甚至都不知道藤球为何物——这是杨明“愤怒”的原因之一。

国家体育总局副局长杨树安10月13日接受中外记者采访时表示,中国在广州亚运会将派出史上最大的代表团,参加除卡巴迪以外的所有比赛项目。对于中国队参加亚运会的任务和目标,杨树安说:“中国参加第16届亚运会的总体目标是文明干净地参赛,对金牌数没有要求。”

事实上,亚运会比赛第一天,中国队便取得19枚金牌。

事实上,这支只有一项赛事没有报名参加的“史上最大代表团”,在亚运会上共收获199枚金牌。而媒体与体育官员们还在欢呼着准备迎接看上去很神圣的第200枚金牌。

事实上,“中国有1.6亿人是高血压、1.6亿人高血脂,有2亿人超重或肥胖;城市里,每5个孩子就有1个小胖墩儿,高中生里85%以上的学生是小四眼儿”。

事实上,“我们参加运动的体育人口只有28%,人均体育设施在世界上排百名开外。在亚洲,我们的体育人口和体育设施人均比排不进前10名”。

这是杨明从“2005年国民体质检测报告”中得到的官方数据。

作为新华社体育记者,杨明现在更关注中国人体质健康问题,尤其是青少年体质健康问题。他发现“中国人的体质正在明显滑坡”。

2009年8月8日“全民健身日”,在一个名为“中国人动起来”的论坛上,北京体育大学校长杨华说:如果我们再不关心下一代的体质健康,我们将成为新的“东亚病夫”!杨明并不觉得这是危言耸听。

19枚金牌到手后,杨明写下了《一骑绝尘引发的思考》(以下简称《一骑》)。这是新华社每逢大型赛事都会开辟的“杨明视点”中的一篇评论性文章,“没想到会引发如此大的争辩,如果事先预想到,就会措辞更谨慎些”。这篇说出了“常识”的评论文章随即被亚运会中国代表团副秘书长、江苏省体育局局长殷宝林批为“颠倒是非”,“某些记者为了出名,总是炮制出一些所谓的‘高论’,我们金牌拿少了,他们要批评,金牌拿多了,他们也要批评。”

杨明对本刊记者苦笑:我何苦用这种手段来出名,我想我(在这个行业内)早就有名了——事实上,他还是中国第一位奥运火炬手。

1988年,韩国作为汉城奥运会东道主,第一次邀请外国人参加圣火接力。新华社领导把曾是专业撑杆跳高运动员的杨明叫了过去:跑步怎么样?跑奥运火炬接力没问题吧?“我当时听后并没感觉很兴奋,因为对奥运火炬了解太少,更不知道这是中国人历史上第一次参加奥运圣火接力。”

那一年,杨明和中国体操名将李宁分别代表中国媒体和中国运动员参加火炬接力。杨明被安排在奥运开幕式前一天在首尔郊区的一座大山里接棒,李宁跑市内路段,比他晚一天跑。

“那天晚上,新华社摄影记者官天一和我一起,给我拍照。前面有警车开道,后面有几十位护跑手。老官在前面一边退着,一边拍照,不断说:‘跑慢点,跑慢点。’”

那段2000米的路很长,超过北京奥运火炬手跑的距离10倍。由于是在山里,没灯、路边没人,“我放开腿,紧跟着警车,速度开始加快,把后面护跑的累得直喘粗气”,杨明跑得很过瘾。

新华社随后用图片新闻播发了这条消息,但国内没有一家报纸采用。

第一个到现场的记者

作为记者,杨明最满意的还是自己跑的另一段路程,惊险、刺激、有使命感。他曾“跑”出了和路透社同一时间播发的一条重大新闻——“奥林匹克公园大爆炸”。

1996年的亚特兰大奥运会开幕前,就不断听闻恐怖分子欲有所为,杨明出发前就做好了心理准备。7月27日,亚特兰大当地时间凌晨1点15分,杨明在新闻中心听到一声闷响,“就好像一排书柜倒下”,他从窗户望去,一切自然。不远处的奥林匹克公园还是灯火通明。

一辆警车晃着警灯飞驰向奥林匹克公园方向,杨明觉得声音一定来得不简单,下楼,猛跑过去。在公园外,他碰见一个受伤的黑人,已经因恐惧而无法回答任何问题。杨明随即钻进隔离带。脚下趴的全是人,“好家伙,这得炸死多少人啊”,一只手抓住他的脚踝:“Don't move!”杨明被拉着跟其他人一样趴了下来。“我不能在这趴着啊,得发稿啊”,杨明抽空退了出来,与现场警察、救援人员、目击者快速沟通。飞奔回新闻中心,首先敲下了“BOMBING(蓄意爆炸)”……

通讯新闻,唯快不破。这条不到20字的英语标题快讯后被卫星数据证实,与路透社的快讯在同一分同一秒向外发布。但路透社用的是“EXPLODE(多指物体意外爆炸)”这个含混的字眼。

后来美国《新闻周刊》采访杨明同事:他是怎么做到的?美国人诧异在这一次突发事件中,新华社的记者竟然是第一个抵达现场,并又最早发出了消息。杨明同事说:你不知道吧?他的百米速度可是10秒多呢!

尽管已经接近完美,但杨明还是觉得遗憾:“当时我手上要是有手机,就是世界最快的,就算快半秒都好。”

龚建平,我对不住他

因为《奥林匹克公园大爆炸》和之后的长篇调查文学报道《黑哨》,杨明获得了2004年度的“罗纳德·里根新闻奖”。2005年5月,美国体育学院副院长坎贝尔专程到北京,将当年的“罗纳德·里根新闻奖”颁发给杨明。这是中国记者,也是亚洲记者首次获得这一具有20年历史的国际性新闻大奖。坎贝尔在颁奖时对杨明说:“由于你多年来在体育报道中表现出的才华和勇气,我院评选委员会以全票通过选举你为2004年获奖者。”

但杨明觉得,如果这个奖项是因为自己的《奥林匹克公园大爆炸》报道,当之无愧。如果加上《黑哨》,他觉得自己心里有愧一个人。

我问他,“你对龚建平是什么印象?”杨明断断续续,似乎在酝酿着更妥帖的词语,空气很沉,“我一直……对龚建平,有……唉……说实话,我有些对不住他。他的确罪不该死,当然,也不是我把他投入狱中。”

当时,被借调到内参调查中国足球黑幕的杨明,一心想把中国足球这坛污水彻底端掉,“可有信心了”,但到了后期,他发现事态的发展跟自己预先设想的完全不一样,有戛然而止的苗头。“龚建平入狱前,我见过他本人,很坦诚,”现在回想起来,杨明说:“如果早知道只抓龚建平一个人(就结束),我是绝对不会参与进来的。”

杨明后悔当时接受记者采访时的一番表述——“龚建平判10年不冤”。当时足球裁判没有工作属性,在法律上没有职业界定。因为足坛扫黑,“法律上出台了一个补充条例:足球职业联赛裁判人员属国家公务人员”,量刑自然也和国家公务人员的标准统一。龚建平在执法中国足球职业联赛期间受贿36.5万元,按照国家对公务人员受贿的量刑标准,“理应10年有期徒刑起判”,所以杨明随口说“10年判罚没问题”。

“陆俊一定判不了这么多年,龚建平受到的‘待遇’前无古人,后无来者,仅此一例,”因为龚建平一案,我国法律将职业联赛裁判受贿划分为“商业贿赂”。

当2002年足坛扫黑行动以龚建平入狱划上句号之后,杨明也知道了有心而无力的无奈,他放弃了足球报道。

新华社对体育制度的反思

《一骑》一出现就引发强烈的争辩,其首要原因就是杨明的身份——新华社记者。作为“喉舌”,新华社的评论性文章应该是“正面的、积极的”,而在殷宝林等人看来,这篇文章和这个人,甚至这个单位,像是一个“到底是在为党说话,还是在为人民说话”的悖论。

1983年就成为新华社体育记者、报道各项赛事的杨明清晰地记得,1980年代,“在其他行业都不是很行的时候,竞技体育的确振奋民心”,用现在话说,“提劲,给力”!杨明也骄傲于自己能够一直见证过来。

一路下来,金牌数见涨,体育教育和普及却迟迟跟不上。尤其是1995年国家体委确定的两项战略——“奥运争光战略和全民健身战略”——让杨明感觉,体育硬是被拆分成了“竞技”与“群众”。体育到底是什么?“还是毛泽东说过的,‘发展体育运动,增强人民体质’!”

2000年悉尼奥运会,解说嘉宾白岩松说:胜固可喜,败亦坦然。杨明深以为然。那时,他已经在反思国家的金牌战略了。2006年多哈亚运会期间,新华社体育部决定跟踪“最后一名”的故事,“不是只有第一才值得报道”。随后,杨明写了《一枝独秀》,文风一如《一骑》,甚至预言了《一骑》中出现的情况,“2010年的亚运会将在中国广州举办,按照常例,东道主选手借着‘天时、地利、人和’往往会超常‘发飙’。这样一来,在广州亚运会上,中国选手可能会更加登峰造极,一枝独秀的态势恐怕愈演愈烈。若是亚运会上一半金牌都被中国选手赢走,多数国家和地区的业余选手还怎么跟你一起玩?长此以往,这种现象对亚洲体育的发展和平衡恐怕会有负面影响。”

作为新华社记者,禁区是不能踏入的。2008年北京奥运会期间,杨明的文章变得“温顺”许多。“举国体制我们是不能碰的,质疑它就会有人说你在质疑社会主义优越性”,但这个“大棒”终于还是砸过来了。

当《一骑》引发争辩时,杨明看到某网站标题“人民日报PK新华社”。“当时就懵了”,杨明再一次长时间沉默,“如果《人民日报》对某个人发表评论,那意味着什么”,杨明很清楚,“豁出去了,我都54了,还能怎样?大不了丢了饭碗,我辞职。”他甚至想到了因言获罪,感觉自己回到了上世纪60年代末。

仔细再看,原来标题写的是“人民日报”,但文章中转载的却是《北京日报》的评论文章。杨明不屑于同他们打笔仗,他坚持自己的观点:体育必须和教育结合起来。“我们国家现在只有36%的体育教师,很多学校是没有体育老师的,这样怎能对孩子们的体质健康起到帮助呢?”

而全运会上,金牌成了各省份体育局官员的政绩。杨明采访过多次全运会,很多地方体育局官员对他说:我们不要奥运会金牌,就要全运会金牌。什么项目冷门,便花重金,下大气力去搞。甚至有人在算刘翔还有几年退役,“在这几年内绝对不碰110米栏,碰了也没戏,何苦来的”。杨明对本刊记者说:“全运会就该取消!美国没有类似全运会这种赛事,更没有我们体育总局这种机构。他们已经协会化,职业化。”

加拿大人酷爱冰球,但温哥华的中小学里没有一块冰场。社区文化中心大大小小的冰场向孩子们免费开放,成为他们放学后嬉戏的去处。其中有天赋的逐渐出道,加入俱乐部接受高水平训练,直至走上职业联赛,如果他再愿意,便可以成为冬奥会上的一员,为国争光。

“体育就是强国符号,金牌就该奋力争夺。”这是《北京日报》评论文章中的一句。杨明说:“在他谈及体育时,时刻要留意身边的人是谁。”“敏感的不是金牌,而是隐藏在金牌后面具有强烈民族主义色彩的爱国心。”

雪弗兰魅力人物点评

杨明身上有很多第一个:中国第一位奥运火炬手、第一个到达亚特兰大奥林匹克公园大爆炸现场的记者,但这些都不是重点,重要的是他对中国足坛的揭黑和对举国体制的反思,以及他的全民体育梦想,体育的最重要目的在于提高人们的体质健康水平,而并非只有金牌。对此,杨明坚持不懈地进行理智的反思,直到多年的诤言,变成改变的力量。

叶檀 透彻之魅

在中国,关心股市与房市的人,永远不缺。高谈阔论着难懂的经济学名词,替开发商与利益阶层背书的经济学者,也比比皆是。但像叶檀一样冷静自持,论据充分还始终能站在普通老百姓的立场说话的人,却委实太少了。

听到叶檀是学历史出身的人,通常都会吓一跳,她谙熟经济学,对中国经济市场条分缕析,透彻清明不逊于专业学者。但从另一个角度想想,也不难理解,历史学的背景令她不会为花招迷惑,重视细节又能纵观大局。从经济到政治,叶檀剖析的、关心的,是这个国家的方方面面。

而频繁现身于各大媒体,对各种与我们自身利益息息相关的现实问题即时点评,叶檀也从一定层面上启蒙了缺乏经济学常识的大多数中国老百姓。走出书斋的她,可亲更可敬。起码,我们终于拥有了一个在良心上信得过的经济学者。

新浪微博 聚合之魅

这一年最红火的互联网产品当属新浪微博。根据新浪的数据,微博用户已经超过了5000万,并且还在快速增长。当然,单单用“互联网产品”是难以概括新浪微博的,每一个用户都在按自己的方式定义着微博:钟如九在这里呼吁人们关注她正在被强拆的家;周立波一改“清口”腔调在这里与网民对骂;大S和汪小菲的恋情在这里第一时间曝光;全国网民在这里共同悼念上海大火死去的同胞;南京化工厂爆炸后献血的信息在这里转发上万;对王菲演唱会的更新造成了这里的短暂瘫痪……众多公共事件与日常琐碎都第一时间在这里出现、传播、发酵,然后又飞快被更新的事件取代。

新浪微博的用户构成越来越复杂,互不搭界的人在这里交集,快速稀释着互联网的虚拟性。相比起传统的虚拟社区,新浪微博更像是一个浓缩的现实社会,围观就是力量,不同的人,都能在这里找到一个相对自由的言说空间。

周瑛琦 干练之魅

她拥有理工科华丽教育背景,却转而投身荧屏,并以清新优雅、充溢智慧的主持风格赢得赞许。她擅长多国语言,谈吐畅达,无论是艺术访谈,还是新闻播报,都形成了自己独特鲜明的范式;跨越多国多地的丰富人生经历,令她的主持兼有台湾的柔韵、北美的干练、香港的敏捷、内地的庄重。她让很多人颠覆了对女主播“花瓶”的刻板成见,亦为女性的美丽诠释了一些新的元素:不扭捏造作、多元化、悟性和感染力。

邓飞 拔刀之魅

在中国,有这样一群人,他们奔波在二三线城市与乡镇村落中的时间,要远远多于在家的时光;与三教九流打交道的机会,也比与知交亲朋相聚更为容易。他们看到了这个复杂的时代中最悲伤也是最麻木、最刻骨也最容易被遗忘、最不公平却也往往无可奈何的一些人和故事,却始终都得竭尽所能地保持自己的中立、客观,还得有一颗不被苦难与愤怒左右的心。而迫于种种压力,他们所做的努力,还经常难以为世人所见。这群人的名字,叫调查记者。而《凤凰周刊》的记者部主任邓飞,则是其中的佼佼者。

这一年,邓飞出现在常德的抢尸现场,娴熟地运用微博等新工具帮助宜黄无助的钟家姐妹。他在事故现场,也在微博上。无数人通过他的微博,和他随后深切而有力度的报道,了解到一个更为真实也更为痛楚的中国。

朱军 亲和之魅

尽管煽情丰盈令一部分人非议朱军,但他的善良、坦然和认真,仍奠定了其在央视乃至中国电视主持界不可撼动的地位。他很真诚:真诚地待人,真诚地做事,真诚地受感动。他很丰富:能够站在不同领域嘉宾的立场上将心比心,寻求共鸣。他很谦逊,从不避讳自己的缺憾,并一直付诸行动去弥补和进取。这些足以证明他存有的魅力。