外省青年毛泽东

陈独秀创办的《青年杂志》创刊号

陈独秀创办的《青年杂志》创刊号

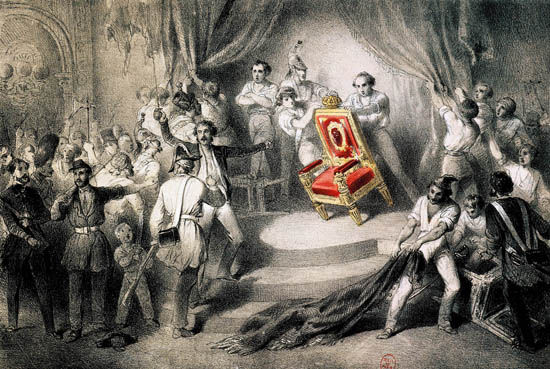

1848年2月,法国爆发“二月革命”。在这场革命中,法国人民推翻了路易·菲利浦的君主政体,共和国宣告成立

1848年2月,法国爆发“二月革命”。在这场革命中,法国人民推翻了路易·菲利浦的君主政体,共和国宣告成立

青年时期的毛泽东

青年时期的毛泽东

1919年,在法国巴黎凡尔赛宫举行的巴黎和会

1919年,在法国巴黎凡尔赛宫举行的巴黎和会

对于1919年,当时长住北京的日本牧师清水安三有个极具洞见的观察:“中国猛增者有二,一曰杂志,一曰游行。”如果说全球思潮,以马克思主义的传播为例,中国是“思想链环”中的一环。那么,以北京、上海为枢纽接受的这些思潮,如何在中国内地传播呢?

在延安接受美国记者斯诺的采访时,毛泽东说:“我在长沙师范学校的几年,总共用了160块钱——里面包括我许多次的报名费!在这笔钱里,想必有三分之一花在报纸上,因为订阅费是每月一元。我常常在报摊买书、买杂志。我父亲责骂我浪费。他说这是把钱挥霍在废纸上。可是我养成了读报的习惯,从1911到1927年我上井冈山为止,我从来没有中断过阅读北京、上海和湖南的日报。”——非常有趣的是,在此记录下,斯诺还加了一个自己的注释:当时现代报纸在中国仍是个新鲜事物,许多人,特别是当官的对之极为厌恶。

1910年毛泽东离开韶山来到湘乡县城附近的东山小学堂,这个时候他才知道光绪皇帝与慈禧太后死了;到了长沙,进了第一师范读书,《新青年》自然也是毛泽东的读物之一。1917年,毛泽东所写《体育之研究》在《新青年》刊发。这年在与蔡和森一次夜谈里,毛泽东论及陈独秀:“冲决一切现象之罗网,发展其理想之世界,行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾。前之谭嗣同,今之陈独秀,其人者魄力雄大,诚非今日俗学所可比拟。”现代媒介,迅速将全球思潮传播到中国各主要城市。这是古老中国所未曾有过的现象,而且,这还不是一种单线条的思想传递,1919年,毛泽东在长沙也创办自己主编的杂志《湘江评论》。稍后胡适在其编辑的《每周评论》上发表其所写《介绍新出版物》:“现在我们特别介绍我们新添的两个小兄弟。一个是长沙的《湘江评论》,一个是成都的《星期日》。《湘江评论》的长处是在议论的一个方面。第二、三、四期的《民众大联合》一篇大文章,眼光很远大,议论也很痛快,确是现今的重要文字。”《民众大联合》正是毛泽东所撰。思想在现代媒介里,传播、反馈、互动然后激荡,与传统传播路径判然有别。

猛增的报纸与杂志当然是现代思想传播最重要的方式,但细察马克思主义的中国传播、信仰者的形成,尤其是团队的建构以及迅速采取行动,更重要的途径仍是人际传播,以及由此构成的人际网络。

1918年底,毛泽东为送自己的同学去法国留学,来到北京。他的老师杨昌济将之推荐给北大图书馆馆长李大钊,毛泽东成为北大图书馆助理员,“每月薪金8元”,而当时北大教授月薪大多为二三百元。虽此,毛泽东跟诺斯说,“(8元)工资不低”。回忆这段岁月,毛泽东跟斯诺津津乐道的是他此际认识的北大人,“在那些来阅览的人当中,我认出了一些有名的新文化运动头面人物的名字,如傅斯年、罗家伦等等,我对他们极有兴趣。在新闻学会里,我遇到了别的学生,例如陈公博,他现在在南京当大官了;谭平山,他后来参加了共产党。还有邵飘萍,他对我帮助特别大。还遇到了张国焘——现在的苏维埃政府副主席;康白情,他后来在美国加利福尼亚州加入了三K党(注:实情是组建了“新中国党”,自任党魁);段锡朋,现在在南京当教育部次长……”显然,这只是对景仰人物的近距离接触,属于浅层的人际网络。

1919年底,为驱逐湖南军阀张敬尧,毛泽东再次来到北京,这时日益病重的杨昌济致信当时任广州军政府秘书长的章士钊,推荐毛泽东和蔡和森说:吾郑重语君,二子海内人才,前程远大,君不言救国而已,救国必先重二子。

后来的研究者似乎对章士钊的重视不足,而在毛泽东早期的回忆里,此人分量甚重。1901年,陈独秀在安徽安庆发表反清演说,被通缉,逃到南京,结识了章士钊。稍后他们两人,加上蔡元培还在上海一个秘密小组学习制造炸弹的技术,彼此因此秘密活动,关系日深。再后,章士钊在日本创办反对袁世凯恢复帝制的杂志《甲寅》,正在日本的陈独秀当然是重要撰稿人;正是这份杂志,李大钊、高一涵、李剑农等因阅读及撰稿,而成为一个有意思的小团队。1916年底,蔡元培被任命为北京大学校长,过去的人际网络随之转移北大,陈独秀成为文科学长、章士钊成为教授并兼图书馆馆长——他后来将此位置让给李大钊。毛泽东第一次到北京,到此做助理员。显然,就此网络而言,民国名士章士钊至少是核心的介质人物。

第一次北京之行,毛泽东建立了自己的浅层人际网络;第二次进京,有老师杨昌济先生的竭力推荐——这是最重要的信用让渡,毛泽东有机会真正进入陈独秀、李大钊的人际网络。这自是重大收获。比较已经相当丰富的毛泽东早期材料,第一次北京之行,虽则是图书馆馆长李大钊的助理员,但彼此关系确凿记录只有一条:去天安门听李大钊《庶民的胜利》的演讲。而再度进京,情况大变。解放前夕,在西柏坡,毛泽东很深情回忆李大钊:“在他的帮助下,我才成为一个马列主义者。”——也就是第二次进京期间,毛泽东自述阅读了《共产党宣言》、《阶级斗争》(考茨基著)、《社会主义史》(柯卡普著)。陈独秀与李大钊的北大圈子,不仅向毛泽东开放,接纳了他,而且将他引为重要的同路人。

1920年5月——这是一个重要时间,毛泽东离京,如同第一次离京去上海然后折返长沙一样,这次他再度去上海拜会陈独秀。毛泽东后来回忆:在上海与陈独秀讨论所读的马克思主义书刊,而陈的言论思想很让他折服,他说:“在我的生活中,这是一个转变时期,可以说陈独秀对于我的印象,是极其深刻的……他影响我也许比任何人要大。”

当然,毛泽东不是没有属于自己的人际网络,早在1918年4月,以毛泽东为干事(随后主持)的新民学会即在湖南成立。学会的早期成员:蔡和森、萧子升、何叔衡、张昆弟、陈书农、邹鼎丞、罗章龙、李维汉、周世钊……对应早期中国共产党人名录,这些人中多数名列其中。1920年底,回到长沙的毛泽东接到留法的蔡和森的信件,蔡和森直接写道:“(我们要)明目张胆正式成立一个中国共产党。”

巴黎和会,情绪跌宕

思想传播当然是我们考察马克思主义中国之途的重要方式,但是它解决不了这样的疑问:从李大钊1919年夏天完成《我的马克思主义观》,仅仅两年时间,中国共产党即在上海召开第一次代表大会——从思想到行动,是断然不同的质变,两年时间究竟发生了什么,能够如此迅速完成蜕变?解决这一疑问,我们需从静态的思想传递,进入动态的历史现场。

1918年11月11日,第一次世界大战结束。以英、法、美、意、日等国组成的协约国,打败德国、奥匈帝国、保加利亚、土耳其组成的另一方同盟国。大战结束前6天,北洋政府对德奥宣战案,终于在国会众、参两院通过。中国虽未出一兵一卒,也跻身战胜国之列。从鸦片战争以来,中国何尝有过“胜绩”?此次胜利,虽有侥幸,但却同样激荡人心。

全国各处都有热烈真诚的庆祝,北京大游行以太和殿为集中地——18年前,这里也是庆祝“胜利”的地方,只不过当时是八国联军因战胜义和团而庆祝,予中国人正是耻辱。当时清政府还为被中国士兵杀死的德国公使克林德立碑,现在情形反过来,中国是战胜国,而德国却是战败国了。克林德碑也被迅速改造,正面铭文重新刻上“正义战胜强权”,而背面则以拉丁文刻为“维护正义之纪念”。历史学家周策纵评论:“全国普遍的感觉是,所有的国耻都会永远跟着这块北京人惯称的‘石头牌坊’的纪念碑而消失。”

中国人尤其是知识分子的兴奋,是基于大战结束前美国总统威尔逊的“公理宣言”,即“十四点”议和条件:废除秘密签订外交条约;公海航行自由;除却经济障碍,使利益普及于爱和平诸国;裁军;尊重殖民地人民的公意;德国在欧洲强占的土地应退回以及组织国际联合会,对大小各国同等保障其政治独立与土地完整的权利……按此宣言,对应于中国现实,周策纵解释说:“(中国人)假定德国自1898年以来占有的中国土地和所有权都会归还给中国。并且在大战期间在日本威胁下所签订的中日条约和协定会在紧接着的巴黎和会里重新调整。”直接而言:取消中日新约(“二十一条”),即先被德国所占、继被日本所夺山东应归还中国。这是所有中国人的期待。

中国知识分子,尤其是新知识分子对此极其乐观。比如蔡元培即将此次胜利论为“民主战胜了专制和军国主义”;而李大钊的演讲更直接:“庶民的胜利。”

中国民众尤其是知识分子满怀热诚的期待,与政府参加巴黎和会的谈判者,未必完全步调一致。中国代表团的构成即充分表明了当时中国分裂的政治结构,5个全权代表——陆徵祥(外交总长)、王正廷(南方领导人之一,广州参议院副议长,南方政府派驻美国代表)、顾维均(驻美公使)、施肇基(驻英公使)、魏宸组(驻比利时公使,后来被伍朝枢接替。伍是南方代表,是伍廷芳的儿子)。代表团除了陆徵祥从国内出发,经日本赴法外,其他都直接由国外赴会。问题恰恰出在由国内出发的陆徵祥,一箱中国代表团的文件,在运往巴黎途中,经过日本东京时遗失——更多人怀疑是被偷走了。同时,路透社报道说:中国总代表陆徵祥在东京和日本外务大臣内田康哉,密谈两小时之久,“约略谈及胶州问题”。和会尚未开始,不祥信息即已传来。

谈判是一个复杂曲折的过程,简而言之,日本方面出具了两份极有杀伤力的文件,证明他们仍然有权控制山东尤其胶州。其一,日本出具1917年与英、法、意三国签订的秘密协定,保证战争结束后“援助日本要求割让德国战前在山东及各岛屿之领土权”。如此一来,中国所赖以为支援的美国,变得被动并且孤立无援。其二,更麻烦的是,北洋政府和日本秘密商谈借款(西原借款),在战争即将结束之前的1918年9月25日,将山东省境内建设的济(南)顺(德)与高(密)徐(州)铁路作为借款的抵押品。——据说这一秘密协定,到巴黎和会公开时,甚至连有些中国全权代表都从来不知道。中国谈判极端被动。先前中国谈判的策略是说明:中日新约(“二十一条”)在日本胁迫下签订,自当废除。但日本方面引用此密约,说明:1918年关于铁路的合同和有关山东问题的换文,是在中国参战以后签订的,所以说不能说是受了胁迫。

后世读史者,细看清末民初的中国近代史,日本时时处处谋我领土,其工于算计,每读每叹。有此外寇,中国现代化之艰难,自是痛苦难言。最后终须一战而定胜负。

中国人为美国总统威尔逊的“公理论”而折服,自然期待在巴黎和会上威尔逊践行诺言,“保障(中国)其政治独立与土地完整的权利”……结果在日本方面精心的攻势之下,威尔逊退让了。王芸生的编著《六十年来中国与日本》记录当时谈判文件,威尔逊质问中国代表:“1918年9月当时,协约军势甚张,停战在即,日本决不能再强迫中国,何以又欣然同意与之订约?”巴黎和会的结果,德国在山东所有的利益都转让给日本。

从战胜国的极端兴奋,到巴黎和会的重大失败,半年时间,中国民众情绪犹如过山车,由最高点迅速跌至最低谷。反对签订《巴黎条约》——五四运动由此诞生。

威尔逊理想和诺言的失败,极其反对美国对日本妥协的芮恩施有此洞见:“世界上可能没有任何地方像中国这样对美国在巴黎的领导抱着如此大的希望。中国人信任美国,信任威尔逊总统宣布过的原则,他的话传播到中国最远的地方。正因为如此,那些控制巴黎和会的老头们的决定,使中国人民有着更强烈的失望和惊醒。……自从美国参战以来,大家就有胜利的信心,相信所有的牺牲和痛苦,都会使战后国际活动建立起正义的原则。在这种原则之下,人类可以生活得更幸福和更安全。现在所有的希望却都给粉碎了。”

当时上海学生联合会在学生罢课说明书里更清晰地表示了中国人的失望:“全世界本来都倾听威尔逊的话语,像是先知的声音,它使弱者强壮,使挣扎的人有勇气。威尔逊曾告诉过他们,在战后缔结的条约里,像中国这种不好黩武的国家,会有机会不受阻碍地发展他们的文化、工业和文明。他告诉他们不会承认秘密盟约和在威胁下秘签的协定。他们寻找这个新纪元的黎明,可是中国没有太阳升起,甚至连国家的摇篮也给偷走了。”

美国尤其是威尔逊的失败,徐中约评论说:“许多中国知识分子对西方国家失去了信任,并且发觉很难将西方同时看成为导师和压迫者。”新思潮不可避免有了历史的机会。在五四运动的中心北京,亲见亲历这一运动并深切感受民众情绪的知识分子如陈独秀、李大钊,他们会如何观察、思考,并选择自己的行动方向呢?

苏俄废约,新的机会

历史充满着偶然与意外,在中国知识分子对一直倾心学习的西方,尤其是美国深深失望之际,新的昭示迅速填补这一巨大的空虚。

1919年7月25日,中国方面拒绝巴黎和会签字一个月后,莫斯科的工农苏维埃政府代理外交人民委员列奥·P。加拉罕发出《对中国人民和中国南北政府的宣言》(又称“加拉罕宣言”),称:愿援助中国人民脱离外族压迫,以往俄国与中国、日本及同盟国所订密约,概行作废,放弃帝俄在中国夺得的权利,中东铁路及租让所得的林矿产业,无条件交还中国,放弃庚子赔款、租借地、领事裁判权,愿与中国解决帝俄与日本及协约国所做的一切不公事件。中国人民如欲免除巴黎和会所给予朝鲜第二、印度第二的命运,唯有接受苏俄的提议,彼此恢复友好,合力奋斗。

对比中国在巴黎和会上的抗争及其失败,苏维埃政府的放弃一切不平等条约的这一宣言,不啻极端意外之喜。

奇怪的是,载有这项宣言的电报在传送过程中竟被延误了8个月,1920年3月才到达北京。3月25日,上海的俄语报纸《上海生活》最早刊发了这一宣言;4月3日,北京的《晨报》对此做了全文报道。随即中国各报迅速刊发“加拉罕宣言”。当时在华的外国新闻媒体声明他们无法保证这个文件的真实性;而北洋政府也拒绝与之谈判,在给各省督军的电报里,宣称:不能正式接受此项建议,是因为该电报可能是伪造的。——当然,很难指责北洋政府的愚顽,刚刚经历巴黎和会打击的政府当局,犹豫与迟疑,当可理解与同情。

西方新闻界的怀疑,来自所谓“内在证据”的矛盾。“加拉罕宣言”讲:“凡从前俄罗斯帝国政府时代,在中国满洲以及别处,用侵略手段而取得的土地,一律放弃。”这与沙俄并未合法地获取整个满洲这个事实不符。换言之,宣言过于慷慨了。后来发现,1920年6月在中国出版的“加拉罕宣言”的英译本中有一段关于向中国归还中东铁路的文字,而这未见于在莫斯科发表的文本。一些苏俄官员指责说,此段是由译者或其他人植入以将问题搞乱……周策纵在其经典的《五四运动史》里说:“列强阻挠中苏谈判的意图是相当明显的。”

1917年俄国十月革命,列宁领导的布尔什维克成立苏维埃共和国。同时通过向德国妥协的方式,退出第一次世界大战。加拉罕发出对华宣言之际,苏维埃共和国尚未完全控制俄国全境,与白俄之战仍在继续。如此格局,当是北洋政府怀疑宣言真实的重要因素。但北洋政府仍有极愚蠢之处。中国参加“一战”,条件是拒付庚子赔款,事实上北洋政府当局已有相当时间未向俄罗斯支付这一赔款了,但沙俄被推翻3年多,沙俄已无法维持其在华公使馆和领事馆的大批人员的开支了。此时,北洋政府却开始向北京的旧俄公使馆支付赔款。这些赔款又迅速被用于与苏维埃政府对抗的组织手中。

经历过巴黎和会以及五四运动的中国知识分子,在知晓加拉罕这一宣言后,“对照日本的二十一条和向中国施加的其他压力,对照西方强权加给中国的特权与歧视,中国人没有理由不去热烈欢迎这个提议”。更为意外的是,“北洋政府依旧承认这个丧失了自己的政府的俄国使馆,并向他们支付赔款,却拒绝同愿意无条件放弃在华一切租界和特权的苏维埃政府进行谈判”。周策纵称:“在中国民众看来,这当然是荒唐无稽的。”

五四运动之后,新的社会舆情再起,越演越烈,而且,看上去这是令人乐观的未来。

加拉罕的宣言刊布,周策纵记录当时:“中国新闻界及包括学生、教师、商人、实业家、工人、妇女的各种团体,都回应以强烈的感激。值得注意的是,宣言不但给知识分子,而且给工商业者留下了深刻的印象,而后者在通常条件下是不会受共产主义者的行为的鼓动的。全体国会成员,不论其政治信仰如何,也都加入了这种狂热。这样,在五四运动后期,1920年春季后,中国知识分子开始比以往更关注苏维埃联邦。尽管仍有一些群体对苏维埃持敌视态度,但亲苏势头正在高涨。”“加拉罕宣言”以及北洋政府的冷淡与拒绝,反而越发制造了苏维埃的吸引力,并使之具有了戏剧性的张力。

对西方列强强烈失望的情绪尚未散去,苏维埃政权释放善意的“加拉罕宣言”到来,历史学家徐中约分析:“社会主义吸引人的地方,在于能够提供摒弃‘中国昔日传统和西方目前统治’的实践思想。此外,社会主义所追求的理想目标还没有在西欧和美国出现,中国能够接受社会主义,将可以在思想上领先于资本主义。这一微妙的心理满足感,来自与西方打交道时的普遍失落感及为克服这种情绪的内在欲望,因此马克思主义对中国人特别具有吸引力。”

据此来看胡适对陈独秀“左”倾转变的分析,仅仅一年不到,陈的转向,至少被“加拉罕宣言”所制造的大势证明正确。

“加拉罕宣言”在中国报纸刊布之际,俄共特使魏金斯基从符拉迪沃斯托克出发来到中国,他当时公开的身份是一名记者。在北京与李大钊见面之后,手持李大钊的介绍信,当年5月,魏金斯基来到上海,拜会陈独秀。正在此时,毛泽东从北京也来到上海拜访陈独秀。这次见面,毛泽东说,“他影响我也许比任何人要大”——稍后,毛泽东写信告诉蔡和森:建党事宜,仲甫(陈独秀)正在进行。中国共产党的建立,无可逆转。

历史是个连续性的演进,只是叙述者的自行裁剪使其断裂。巴黎和会与“加拉罕宣言”当然有后续结果——威尔逊在巴黎和会上对山东问题的屈意日本,结果引发美国国内舆论不满,参议院拒不批准《凡尔赛和约》,于是有了1921年解决巴黎和会不当措置的华盛顿会议。此次会议,中日《解决山东悬案条约》签字:中国收回胶州湾及海关权,胶济铁路于15年内分期付款赎回,沿线日军定期撤退,济顺、高徐铁路借款权让与国际银行团。历史学家郭廷以评论:“中国不无所得,山东问题总算有了解决办法,关税稍有改进,九国公约亦不失为均势之下的一种保障。”1924年,中俄协定亦正式签订,双方恢复邦交,条约里基本包含“加拉罕宣言”里的内容。但之后,徐廷以记录:“究之实际,苏俄不惟未完全遵照对华宣言,且于协定本身多方破坏,援助容共后的国民党……与‘东三省自治政府’签订关于中东铁路的沈阳协定,等于承认张作霖的政权。与日本签订建交协定,承认1905年的日俄和约仍然有效。”历史,不简单。

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。