少年中国

胡适

胡适

李汉俊

李汉俊

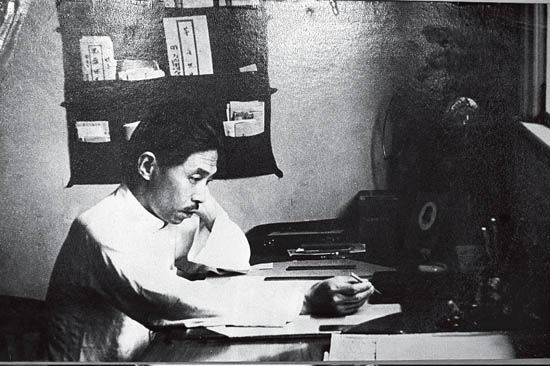

民国时,在书房工作的沈雁冰

民国时,在书房工作的沈雁冰

新民学会合影

新民学会合影

胡适一直认为,陈独秀出走上海,对于他的思想“左”倾有着决定性的作用。很多年后他在口述自传中说道:“自此以后陈独秀便与我们北大同人们分道扬镳了……在上海陈氏又碰到了一批搞政治的朋友——那一批是后来中国共产党的发起人。”

这批“搞政治的朋友”包括:日本中央大学法科毕业的陈望道、日本东京帝国大学毕业的李汉俊、日本东京第一高等师范毕业的李达、上海商务印书馆的沈雁冰(茅盾),及创办了《十月》、《浙江新潮》的俞秀松等人。他们属于辛亥革命后接受教育的年轻知识分子,大都留学过日本,精通一门甚至多门外语,能够直接从外文刊物上获取新的思想,并且很多人参与过各种社团组织。

陈独秀远离了《新青年》的旧同人,他身边迅速聚集起一个新圈子。与北大的教授们相比,他们更年轻,较少文化负担,更富有实干精神,也更加憧憬着革命。李汉俊是他们当中的典型代表。

李汉俊,原名李书诗,字人杰或仁杰,号汉俊,笔名海镜、厂晶、汗、均、人杰、先进等,湖北潜江人。1904年12岁赴日留学,就读于东京晓星中学,后经第八高等学校(名古屋)入东京帝国大学工科,后逐渐对社会科学发生兴趣。1918年底回国,与戴季陶等编辑《星期评论》。其兄李书城为国民党重要人物,同盟会元老,新中国成立后为我国首任农业部长。

1921年4月,日本著名文学家芥川龙之介在上海拜访了李汉俊,并在他的《上海游记》中留下了极为珍贵的记录。同行的还有《大阪每日新闻》记者村田孜郎。

对于李汉俊的样貌与气质,文学家芥川龙之介的描述十分生动:“李氏乃身材不高之青年,发稍长,长脸,血色不足,目带才气。手小。态度颇诚恳,同时又让人感到神经敏锐。第一印象不坏,恰如触摸细且强韧的钟表发条。”接下来,李汉俊的日语水平让芥川大为吃惊,他甚至认为,就讲道理而言,甚至比他自己还要强。

在见到李汉俊前,芥川就对他也有了初步了解:“李氏年仅二十八岁,按信条应为社会主义者,上海‘少年中国’代表人物之一。”

“少年中国”一语译自“Young China”,是当时中外新闻界对当时富于改革精神的一般新派人物惯用的称谓,并不一定专指社会主义者或共产主义者。李汉俊是中共领导人之一,但是芥川并非因此才去见他,而李汉俊也不会对初次见面的芥川谈到成立共产党的事。

李汉俊对芥川说:“如何改造现在的中国?要解决此问题,不在共和,亦不在复辟。这般政治革命不能改造中国,过去既已证之,现状亦证之。故吾人之努力,唯有社会革命之一途。”接下来,李汉俊又说:“兴起社会革命,不能不依靠宣传。是故吾人要著述。……种子在手,唯万里荒芜,或惧力不可逮。吾人肉躯堪当此劳否?此不得不忧者也。”随后,“言毕蹙眉”。

李汉俊对芥川表明了他的政治观点,即“政治革命不能改造中国”,辛亥革命后诞生的共和国或“民国”不久就成了一副空架子,军阀割据,混乱依旧。解决的办法是“唯有社会革命之一途”。也就是说,必须要发动一场社会革命。

李汉俊面对的是一个“万里荒芜”的局面,而他自己则以抱定了“吾人肉躯堪当此劳否”的悲壮决心。

中共“一大”后,李汉俊因与陈独秀意见不合,逐渐脱党,但仍致力于发动工人革命运动。1927年在武汉被军阀胡宗铎、陶钧所杀。李汉俊的女儿李声馥后来在回忆文章中写道:“12月17日下午,胡宗铎、陶钧派兵同日本租界巡捕一起,包围了正在汉口租界躲避的父亲和詹大悲的住所。父亲被捕的时候正在和詹大悲下棋,他当时脚下穿的是拖鞋,继母叫他换了鞋子再走,他说‘不用换,我过会儿就回来的’,结果他们当晚就在现在的汉口单洞门附近被枪毙。第二天武汉卫戍司令部贴出布告说他们是‘湖北共产党首领……执行枪决’。”

再回到1921年李汉俊与芥川龙之介的对话现场,李汉俊决心进行社会革命时表达的壮烈态度,就是这批知识分子的普遍心态。谈话的最后,芥川问李汉俊:“除宣传手段外,尚能顾念艺术否?”李汉俊的回答只是:“几近于无。”据说他也曾读过被称作“艺术主义”或“艺术派”的芥川的小说。

中国共产党成立以前,中国的马克思主义思想大部分是经由日本传进中国的。共产党的前身,即上海共产主义小组的大部分成员都曾留学日本。李达、李汉俊则在留学时对日本的社会主义思潮产生共鸣,因而在回国时带回了许多日本的有关社会主义的文献。甚至有些青年,如茅盾的弟弟沈泽民和张闻天等,赴日留学就是为了搜集社会主义文献。对于他们来说,学习日语和研究马克思主义学说是一码事。

邵力子曾这样说过:“马克思主义研究会开始时,只是翻译和写文章宣传马克思主义。李汉俊、李达、陈望道三人写得比较多,后来周佛海也写一点,他们都是日本留学生。那时,马克思主义书籍主要从日本传过来。”

据说,陈望道、施存统等人在日本留学时就已经与日本社会主义活动家堺利彦、山川均等人有所接触。李达在日本时就写了《什么叫社会主义》、《社会主义的目的》等文章,寄给上海的《国民日报》“觉悟”副刊发表。

这样一个年轻知识分子群体,在上海形成了一个翻译、宣传马克思主义的舆论中心。他们头脑活跃,热情高涨。他们相信那颗握在手里的“种子”,就是马克思主义、俄国革命。

中国早期共产主义运动的核心人物,如陈独秀、李汉俊、李达、陈望道等,都是外来知识的介绍者、诠释者,这绝不是偶然的。“五四”时期,中国知识界宛如各种新思潮的大熔炉,就像董必武所说“有无政府主义、社会主义、日本的合作运动等等,各种主义在头脑里打仗”,需要像李汉俊那样的先导人物来“把头绪理出来”指点迷津。

1920年的初夏,27岁的毛泽东以“驱张”代表团成员的身份,从北京来到上海,住在静安区原哈同花园附近的哈同路民厚里29号(今安义路63号)。送走了赴法留学的朋友们后,毛泽东在上海实践“工读互助”。他去渔阳里拜访陈独秀,一起讨论马克思主义及组织“改造湖南联盟”的计划。此时,陈独秀认为,中国需要的不是工读互助,而是“直接行动,革那资产阶级据以造作罪恶的国家、政治、法律的命”。

魏金斯基的任务

1920年5月,陈独秀在渔阳里2号见到了一个俄国人。这个27岁的俄国人,4月份从符拉迪沃斯托克出发,经天津、北京、济南到达上海。见到陈独秀的时候,他手里拿着李大钊的介绍信。他就是共产国际派往中国的代表魏金斯基,在中国的化名吴廷康,公开身份是一名新闻记者。和他一起来到中国的包括两名助手:季托夫与谢列勃里亚科夫,以及他的妻子库兹涅佐娃、中国翻译杨明斋。

张国焘在回忆录中这样描述魏金斯基:“这位年约30岁的苏俄共产主义者,中等身材,体格强健,目光深黯,英语说得相当流利,发音虽不算纯正,但比我的英语是要好得多……他给我的最初印象不是一个学者型人物,而是一个具有煽动力的党人。他从不以共产国际代表自居,也许因为他只是伊尔库茨克局而非共产国际本部派来的缘故。”

日本学者石川祯浩认为:“单就成立共产主义组织或迟或早来看,决定因素并不在于有无工人运动,或者是否已经接受了社会主义理论,而在于与俄国共产党及共产国际接触是否便利,这是不可否认的。”按照石川的分析:如果按照日本、中国、朝鲜工人运动的发展状况看,成立各国共产党的先后顺序应该是日、中、朝。但现实却恰恰相反,其原因就在于共产国际介入的先后顺序。

如果说“南陈北李,相约建党”的说法,除高一涵的叙述外再无旁证,那么循石川祯浩的思路,魏金斯基的出现则对中国共产的建立具有直接推动作用。

魏金斯基出身于俄国一个森林工厂管理员家庭。1907年中学毕业后做过排字工和会计。1913年他赴美谋生,两年后加入美国社会党。俄国“十月革命”后,魏金斯基从美国回来,在符拉迪沃斯托克加入俄共,并在西伯利亚和远东从事革命工作。

1920年春之前,由于苏俄国内战事频繁,中俄交通不畅,俄共代表同中国革命者之间的联系时断时续。直到这一年的4月,俄共远东州委符拉迪沃斯托克分局外国处派魏金斯基前往中国,国产国际在远东各国的工作才开始组织化、正规化。根据国内学者杨奎松的研究,在魏金斯基来之前,俄共(布)与共产国际在华工作都是由个别俄罗斯侨民来做的。

魏金斯基最初的任务是了解中国社会政治情况,与中国进步组织取得联系,考察在上海建立共产国际东亚书记处的可能性。他将工作进展不断以报告和信件的方式发回国内,这批文件成为研究中国共产党成立历史的重要资料。1995年俄罗斯出版了《联共(布)、共产国际和中国》(文献1920~1925),首次公布了这些资料。

魏金斯基来华时,恰逢“苏俄第一次对华宣言”(即“加拉罕宣言”)见诸中国报端,在中国舆论界引起了极大反响。张国焘在回忆录中说:“这宣言约在1920年初才在中国报纸上发表出来。北京学生界和文化团体首先表示欢迎,在上海的全国各界联合会和各派人物也都为之兴奋,共同发表赞许的文件,我也是参加的一分子。在一般青年看来,日本和其他列强都在欺侮中国,只有苏俄是例外。”可以想见,魏金斯基在国内受到了热烈的欢迎。

这个时期的上海还有5000名俄国侨民,是俄国革命前的十几倍。他们中的大多数是随着布尔什维克势力东进逃到上海的,其中出现了一些人开始拥护布尔什维克。当时北京政府尚未承认远东共和国与苏俄政权,相比之下,在上海,魏金斯基的活动条件要好很多。

在上海,魏金斯基一行首先见到了陈独秀。通过陈独秀,魏金斯基先后见到了戴季陶、李汉俊、沈玄庐、张东荪等人,进行了深入座谈。会见的团体包括:中华工业协会、全国学生联合会以及上海学生联合会等等。

随着魏金斯基的工作进展,以及中国革命者不断有代表前往俄国远东寻求援助的情况,俄共(布)和共产国际意识到,在中国存在着加紧革命鼓动工作和组织共产党的极大可能性。在与陈独秀等人不断会面的同时,魏金斯基在上海迅速筹组了“共产国际远东书记处”,下设中国部、日本部和朝鲜部。

于是,魏金斯基的主要任务包括:组织共产党,力争在大学生以及沿海工人的组织中发展共产主义支部;在中国军队中进行共产主义宣传;对中国工会施加影响;在中国组织出版事业。

6月,魏金斯基在写给他上级的信中谈到,他已经“和所有的中国革命运动的领袖人物都有了联系”,接下来将各地分散的革命小组联合起来,“群益书局”(《新青年》的出版机构)可以作为组织的核心,而且他已经委托陈独秀向各地的革命者发出信函,准备在这一年的7月召开所有社会主义者和无政府主义的联合大会。

随着与陈独秀交谈的不断深入,魏金斯基已经表明了他的正式身份,并提出组建中国共产党的建议。只不过,按照魏金斯基最初的计划,他打算成立一个社会主义者同盟,其实是各派社会主义者的统一战线,其中也包括无政府主义者。

后来的“一大”参与者包惠僧回忆说:“魏金斯基与陈独秀一见如故……他们曾有这样的打算:把《新青年》、《星期评论》、《时事新报》结合起来,建立一个新的中国革命同盟,并由这几个刊物的主持人联合发起组织中国共产党或是中国社会党。”

按照杨奎松的分析,这种思路与魏金斯基的个人经历有密切关系。魏金斯基原本是美国社会党党员,“十月革命”后才回国加入俄共(布)。在魏金斯基看来,社会党、共产党,或其他社会主义派别,相互间的转换不应当存在障碍。

1920年7月19日,魏金斯基委托陈独秀召开了一次社会主义者和无政府主义者的联合大会,并由此派生出了包括魏金斯基在内的五人领导核心,定名为“革命局”。根据魏金斯基的建议,在“革命局下”设立了三个部:出版部、情报宣传部和组织部。在魏金斯基的报告中,他和陈独秀、李汉俊都属于五人领导核心。

在当时参加过出版工作的郑佩刚的回忆中,可以看到这个“革命局”的大致轮廓。据郑佩刚回忆:1920年夏天的一个晚上,魏金斯基、杨明斋与随同魏金斯基来的那个朝鲜助手(谢列勃里亚科夫),再加上陈独秀、李汉俊、俞秀松、一个印度人,和无政府主义者袁振英、尉克水、郑佩刚等,“在陈独秀家中召开了社会主义者同盟会议,传达共产国际精神,讨论积极开展社会革命工作问题”。当晚会议决定先建立一个有战斗力的战斗印刷所,委托郑佩刚全权负责。魏金斯基拿出2000元给陈独秀转交给郑佩刚,作为印刷所的开办费。很快,这个取名“又新”的印刷所就建成了,并迅速翻译出版了陈望道翻译的《共产党宣言》。

杨奎松据此认为,这个“革命局”就是后来党史上通常所说的“中共上海发起组”。实际上,无论是魏金斯基的上级还是陈独秀,都希望更倾向于把这个社会主义同盟直接变成建立一个纯粹的共产党组织。另一位党史研究专家金立人则认为,“革命局”只是魏金斯基的一厢情愿,陈独秀出于礼节进行配合。“他(陈独秀)对中共发起组成员,及有意向参加共产党的人员,如俞秀松、陈望道、沈玄庐等就没有通知、邀请他们参加社会主义者与无政府主义者联合会议。”

但不管怎样,作为共产国际的代表,魏金斯基的出现直接推动了中国共产党的成立进程。

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。