剧烈的结构性冲突

美国白宫办公桌前的威尔逊总统(摄于1913年)

美国白宫办公桌前的威尔逊总统(摄于1913年)

1917年6月14日-7月12日,北京,段祺瑞部讨逆军在街头歇息

1917年6月14日-7月12日,北京,段祺瑞部讨逆军在街头歇息

1917年11月7日(俄历10月25日),俄国圣彼得堡,列宁在第二次全俄苏维埃代表大会上宣布苏维埃政权的建立

1917年11月7日(俄历10月25日),俄国圣彼得堡,列宁在第二次全俄苏维埃代表大会上宣布苏维埃政权的建立

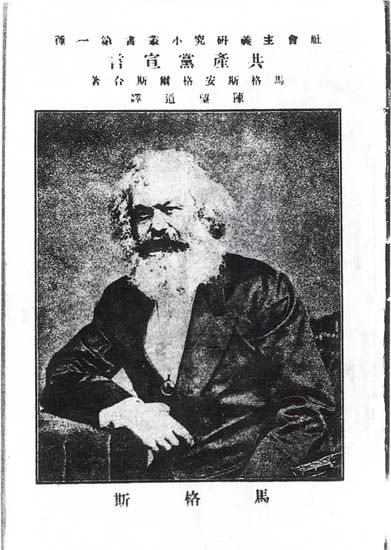

1920年8月,《共产党宣言》第一个中文全译本在上海出版。该书由陈望道翻译,陈独秀、李汉俊校译

1920年8月,《共产党宣言》第一个中文全译本在上海出版。该书由陈望道翻译,陈独秀、李汉俊校译

后世读史者,如果不克制现代思想之影响而进入历史现场,难以接近并理解历史真相究竟如何;但是,读史人比之历史中人,稍显幸运之处则是,在足够长的时间线索里,有条件将当事人彼时彼刻信息碎片拼集成型,并以历史演变的结果而重新审视曾经事实的价值。如此而为,当然挑战智力与情怀。只是,非此,又何以从历史现场而寻得历史逻辑。

中国共产党的成立,如前述情势种种,已无疑问。真问题是,这样一个弱小的政党,何以生存并壮大?1921年的历史现场里,有答案吗?

中国作为战胜国,在“公理战胜强权”的逻辑下,却失去山东,五四运动由此爆发。这是一个后来被反复研究并传播的历史时刻,历史在此转折——只是这一时刻在后置叙事里太过强大,那个问题:中国为什么参战以及参战过程如何?同样的历史现场,却被遗忘。那么,与五四运动、“加拉罕宣言”这两种一时浪潮性事件对应,潮头下的中国北洋政治“海底”结构又是怎样呢?失去观察,那个历史现场将是破碎的现场。

1916年6月6日,按英国《泰晤士报》驻华记者莫理循所言:袁世凯这匹参加障碍赛马会的夺标马,在试图跳越帝制这道高栅栏时,意外而“及时地”死去了。黎元洪继任总统,段祺瑞组织内阁出任总理。初期,段祺瑞并无意完全倾向日本,段积极寻找靠近美国,与芝加哥银行进行500万美元借款的秘密谈判,但美国对华政策服从于当时的“一战”压力,无意资助中国,美国之途于段而言,已经不通。这个时候,日本内阁换届,寺内正毅出任总理大臣,寺内对华政策一改其前任所秉“威压”、“排挤”,极力鼓吹中日两国的“亲善”与“提携”。

日本对华政策之变,须从日本国内经济形势的角度观察。来新夏等所著《北洋军阀史》分析:寺内内阁执政时期,日本的经济因第一次世界大战的刺激等原因而呈现极旺盛的景象,国内工商业发展迅速,对外贸易也连年出现巨额顺差……资本大量过剩,必然会造成严重的通货膨胀。至1917年2月,日本56种主要商品中已有30多种日见腾贵。基于稳定国内局势和维护大财阀利益的考虑,日本政府必须寻找和开辟广阔的海外投资市场。资源丰富,国力羸弱,地理位置又邻近的中国,自然成了最适宜之投资地。——史称日本的“菊分根”政策,即为此种背景。

中国中央政府,自清末以来,全系举债维系。以这一时期为例,1917年9月至1918年6月,北洋政府的收入约7000万元,连应付外债2400万元在内必需的支出共约1亿元,不敷3000万元。欧洲正在打仗,美国亦无意资助中国,此际,日本资本的出路,自然是段祺瑞的机会。由此,段祺瑞被日本套牢,一味亲日。以西原龟三牵线中日双方而达成的贷款,即所谓“西原借款”即达1.45亿日元。

尚在袁世凯谋划恢复帝制时期,日本即与英、法、俄、意达成谅解,四国同意日本继承德国太平洋及东亚权利,日本负责促成中国参战。之后,日本与四国达成密约,接管德国在中国山东的一切利益,即后来巴黎和会时,日本方面所出具第一份关键证据。日本的贷款,前提条件,自然是中国加入协约国、参加第一次世界大战。对于“一战”,段祺瑞当然有意加入,一则参战,庚子赔款的德、奥部分可自然取消;再则,其他各国赔款亦可缓付,这对窘迫的中央财政,不无裨益。何况参战还有日本的大量贷款。

日本促中国参战的阴谋,当时并未揭晓。因而,段祺瑞之所想,这当系正常的外交事务。只是,中国格局,所有外交全系内政。是否参战,成为当时所有政争的核心线索。

以1913年孙中山的“二战革命”为肇始,尤其是在袁世凯恢复帝制,南方举兵反抗,当时中国事实上分为南北两个政府。如何统一,当时有三种思路:武力统一、和平统一以及联省自治最终统一。段祺瑞持武力统一之道。与如何统一中国相对应,对段内阁更重要的问题是参战——其间逻辑是:若参战,即有日本贷款,有贷款则可有钱用兵,“统一中国”。当时只有段祺瑞与梁启超参战态度坚决,其他政治人物尤其是南方政治人物当然反对。看上去似乎反对参战颇有声势,但客观分析,中国参战程序走到国会投票的最后关口,李剑农的《中国近百年政治史》说:“假使北洋军阀不用过激手段,参战案当然可以平安通过,因为国会里面持反对态度的,本只有极‘左’翼的丙辰俱乐部一派,研究系自然赞成,政学系派和益友社派也是赞成的。”段祺瑞不放心,想一举拿下,效仿当年袁世凯选举总统的惯伎,用甚为流氓的威胁手段。“众议院开会时,忽有所谓公民请愿团、五族请愿团、北京市民主战请愿团、军政商界请愿团,共约3000人,由陆军部人员指挥,包围众议院驱辱议员多人,并声言必俟参战案通过才解散。众议院因此愤激,停止会议。”段祺瑞弄巧成拙,不能收拾。

由参战引发的一系列事端,这一轮结果是黎元洪免去段祺瑞国务总理之职,随后辫帅张勋率兵入京复辟,之后段祺瑞“保卫共和”粉碎复辟再获权柄……段祺瑞“接受教训”再造国会,以自己的安福系人马把持,参战案终获通过。但是,中国南北战争也因此箭在弦上。

那段历史之混乱,权势人物更迭之频繁,不静心深究,难知究竟。中国由清末而来的结构性矛盾,至此,冲突最剧。简言之,没有统一的中国,且不说进入现代化轨道,国家图存亦为困难;而一统中国,又须强有力的集权中央;但是,中央财政已经枯竭,只是维系运转也须举借外债,而借外债,又可能带来国家倾覆与灭亡。如此往复,遂成死结。

在此结构性的矛盾之下,再来观察段祺瑞的“一战”参战案的政治操作,又是进入死循环。共和制度1912年开始运行,其制度的基本内核,即为分权与制衡。总统府、国务院与国会彼此的制权,当然是现代国家的良性政治制度,只是挣扎在生存边缘的中国现实,与这套制度之间的磨合,甚生乱相。“一战”参战案,便是这种结构性矛盾最具标本意义的案例。它具体的表现是,力争集权中央并一统中国的当权者如段祺瑞与制衡方无休止的政争。冲突之下,当国者所用手段日趋“传统中国”方式,现代政治制度已经被中国方式改写。段祺瑞为对抗制衡,保证自己政令畅通而再造的安福系国会——因为有日本贷款作财力支持,每个议员每月领安福系津贴300元(相当当时大学教授的每月薪资),重要选举投票时则另外津贴,比如选徐世昌为总统,每张赞成票5000元;选曹锟为副总统,每张赞成票3000元……共和制度运行至此,制衡与反制衡,结构性冲突已臻极端,结果政治极度糜烂。

这当然是更真实的历史现场,只是它常常被后世研究者轻轻放下而不置一词。如此极端格局,其现实表象则为:官民分裂、朝野分裂,权力集团内部更是分裂——政府的控制能力极度低下。在这种背景之下,其社会大势又是中国与世界前所未有地联为一体,全球性马克思主义思潮的中国流行以及中国共产党诞生,外部约束,接近于无。

以战止争,民国逻辑

此种结构性冲突,若取政治运作一层观察,何以解决?

1920年5月,一个极有意思的时间,俄共特使魏金斯基来到上海,毛泽东也来到上海……历史的结果已经明确,最终完成中国独立与统一的中国共产党,此刻正在酝酿建立之中。而此刻,南北之战已转化为北洋军阀内部的直皖战争,由政争而战争,这一历史现场所包含的历史逻辑,失去观察,无法理解中国历史后来的演进。

南北中国,如段祺瑞取武力一统的策略,从军事地理的角度观察,湖南与四川两省是南北之争的枢纽。北军据此可攻击南军,而南军据此可为屏障。在毛泽东两次进京之间,他个人在湖南最为重要的活动,则是驱逐湖南督军张敬尧。按毛泽东的自述,当时他只是在从事“教育工作和舆论鼓吹”,而他所主编的《湘江评论》却被张敬尧蛮横封禁。在1919年底的驱张运动中,中央文献出版社出版的《毛泽东传(1893—1949)》记录:“他以小学教员的身份成为这场驱张运动的主要领导人。在长沙各校总罢课一天,派出驱张代表团,分赴北京、广州、上海等处请愿联络。”毛泽东率领的是赴京请愿团。这是他第二次到北京。湖南的地理因素,以及毛泽东的这次经历,对此后中国共产党发展之影响,不可小觑。

张敬尧被驱,事出何端?简言,段祺瑞的北军攻击南军,以吴佩孚最为骁勇,段祺瑞忌惮吴系曹锟人马(所谓直系),于是派出张敬尧督湘(张属段所控制的皖系),以图牵制。只是张敬尧督湘,作恶多端,一时之间,“张毒不除,湖南无望”。虽有战功,却未有实权,驻扎湖南衡阳的吴佩孚通电宣称,应改武力统一为和平统一,“罢战主和”。军人干政,古今严禁,只是吴佩孚的此次通电,还属于“政策”选择层面,即仍在当权者的政争范畴。随后的发展出乎意料,直系皖系各陈兵数十万,于北京南部准备决战。这就是史称的“直皖战争”。

中国政治格局由此战争而根本逆转。吴佩孚的通电指责段祺瑞亲日卖国,“认贼作父……实敌国之忠臣,民国之汉奸”。这是吴佩孚利用现代传媒工具,并鼓动社会情绪的极有效的一种政治动员手段。整个战争动员过程,情势极有利于吴佩孚。但是,站在历史的此刻去观察曾经的彼时,政争最终由战争而定胜负的“民国逻辑”,亦由此而诞生。这当然令人扼腕。

历史学家陈志让先生梳理北洋军阀史,“军阀”一词,随直皖之战,而开始成为媒体描述此战以及后来各次战争之定语。这词精准。两年后,第一次直奉战争,直系的吴佩孚与奉系的张作霖,也迅速借用这一有力量的概括,彼此都指责对方是“军阀”。如果说,此前的南北战争,尚含有统一中国的正当意义与价值;那么,至此直皖战争,已纯属军阀混战了。先前的结构性矛盾,政治解决之途,已至末路,最终方案,唯剩战争。“以战止(政)争”,政治即军事,无武装无政治,民国进入新的结构关系之中。

衡阳的吴佩孚班师北上,张敬尧“目送而去”,随之湘军进攻张敬尧军队,张被武力驱逐出湖南。而仅仅5天时间的直皖战争,段祺瑞兵败如山倒,民国政坛再无此人位置。

1920年的直皖战争,那个历史现场,重构了中国政治格局。陈志让所著《军绅政权——近代中国的军阀时期》记录了一个有趣故事:1925年冯玉祥在天台山休息的时候,汪精卫和吴稚晖去看他,谈起打倒帝国主义。冯玉祥不懂,他问:“人家欺凌吾国,我们反抗它,这是应该的。但是何必还要进而替人家打倒皇帝呢?”——陈志让感叹:“这已经是五四运动6年以后的事。那6年之中,学生和工人的反帝国主义运动把执政的军—绅政权的领袖们远远地抛在后面。他们已经从自省的民族主义发展到了反帝的民族主义。”

外部环境既有巴黎和会之耻辱,也有“加拉罕宣言”之鼓荡;内部政治则因是否参加“一战”而形成毫无意义,因政争而战争的混战——此例一开,直皖战争之后,直奉战争登场,一次不够还打两次。海面是浪潮,海底亦澎湃。如此复杂的历史现场,最终演化出的结果是:打倒列强!打倒军阀!自直皖战争爆发,迅速成为压倒性的中国共识与思潮。

细部现场

1921年的历史现场,各种内外部压迫性环境齐集,共和的制度设计与中国的不适应性,已经以极端而尖锐的方式逐一呈现,决定后来中国如何一统的各种要素,均已渐次展开。

也许进入政治运作的细部,我们会对那个历史现场有更深入的理解。比如军人干政已经恶劣,那么,制衡内阁的国会如何运转?这个细部的观察,不妨以梁启超为例证。

1912年,逃亡日本的梁启超,受袁世凯之邀,回国进入袁政府内阁。当时梁自己希望出任财政总长,未果;后来进入“第一流人才内阁”任司法总长。从戊戌变法算起,书生梁启超议政14年,终获实际行政的机会。他自是观察民国政治运作的好样本。袁世凯称帝,梁启超反对,并以《异哉所谓国体问题者》一文而真正名动天下,成为名实相符的舆论领袖。而且,蔡锷起兵云南,甚得助于梁氏的幕后支持。

袁世凯称帝而亡,梁启超得以回归政府,并获得他真正想要的权力位置,出任政府财政总长。这一时期,进入我们前面讨论的段祺瑞弄权时期。

段祺瑞政府当时的核心矛盾,仍一如袁世凯时期,是国务院与国会之间的矛盾。段祺瑞最后妥协,恢复被袁世凯解散的旧国会,随后又因“一战”参战案而与国会闹翻;张勋复辟被段祺瑞粉碎,段祺瑞重获权柄,这个时候,还要不要恢复与段祺瑞作梗的旧国会?自是关键。段祺瑞自然不乐意复活旧国会,只是他尚未有此倡议,梁启超与他的“研究系”即已窥破其欲,率先提出新国会主张:“中华民国既经一度之复辟推倒,即成已死蜕化过去之中国民国;现在复生之中华民国,乃段祺瑞手造之中华民国,非复从前之中华民国,是旧国会断无恢复之理。况旧国会不良,由于国会组织法不善,倘不先组织一种过渡机关,将国会组织法修改,仍用旧法选举新国会,未有不蹈旧国会覆辙者。”比较当时各种意见,梁启超还真不失“意见领袖”风范,说得铿锵有力。但是,政治中人,谁不精明,虽然未必能有梁启超能言善辩,但看通梁氏算计者自然大有人在。平定张勋复辟后的新内阁,梁启超“研究系”三人入阁——梁任财政总长,汤化龙任内务总长,林长民任司法总长。有此基础,如果国会重造,梁氏之“研究系”——梁启超公开表示:“树政党政治模范,实现吾辈政策。”《北洋军阀史》解释:实现所谓“政党政治”,亦即意味操纵国会,左右政局。

民国初创,有宋教仁精心营造国民党所控制的国会——即所谓“旧国会”,在尝试操纵政局过程中,一直与内阁形成制衡。此际,梁启超也想仿效先贤,达到控制国会进而左右政局之目的。政治中人,有此理想,自是当然,无可指责。只是,私利动机之外,梁氏此举将国会生存之基础一举瓦解。历史学家李剑农先生一言道破:“(梁启超)研究系勾通军阀以威胁本身所托命的机关,借以制服敌党,尤为越出政治常轨的举动。”所以,我们观察北洋时期政治之腐败,不可单单只注意军人干政,文人败德,在制度中瓦解制度,为害更甚。

既然新国会重张,各方势力力争上游多获位置,自是必然。《北洋军阀史》描述当时代理总统冯国璋,“拿出40万元私款,交给研究系用作竞选经费”。但是,段祺瑞及其属僚,如何可能让梁氏控制国会?他们的手段直接明确,明码实价:给钱!——安福系由此诞生。此次国会选举结果,参众议员共选出472名,安福系擒获330席,成为唯一能够左右国会的多数党;研究系只获取20席,绝对惨败。此次国会选举,是梁启超及其研究系力倡而成,结局如此,也算报应。——“威胁本身所托命的机关”,机关既受胁,梁氏出局亦必然。选举结束,梁启超提交辞呈,获准。历史学家郭廷以评论:“梁有政治抱负,五年来两度入阁,一见卖于袁世凯,再失欢于段祺瑞,国民党恶之尤深,梁于政治虽仍不忘情,已不能有所作为。”

1920年,5天时间,直皖战争结束。清算之下,由安福系把持的新国会,当然作鸟兽散。两年后,北京大学校长蔡元培等发表《我们的政治主张》,这一宣言希望“好人”过问政治,实现一个“好政府”。极有意思的是,8天后,梁启超等通电,赞成恢复旧国会——这个国会当年的瓦解,正是梁氏鼓吹所致。政治对人之塑造,此为极端一例。共和制度中甚为关键的一环——国会,内外压力之下,从内部被瓦解了,其生存的合法性基础,已经丧失。

1911年,辛亥革命,清室灭亡。10年时间,共和制度于传统结构性矛盾解决,未见缓和,反而迅速演化出“以战止(政)争”的民国逻辑;其政治运作,即以细部观察,合法性基础业已瓦解。真实的中国内部历史现场,竟如此不堪。

谁将可能一统中国,并领导未来中国图存、自强并复兴?

后来

1921年7月23日,来自全国的13位代表,在上海召开了中国共产党第一次代表大会。这些充满理想与激情的年轻的共产党员们,将会如何拯救这个国家?

陈独秀因为筹措广东大学预科校舍经费,无法离开而没能参加这次代表大会,但他仍被选为党的书记,成为中国共产党领袖。因为对国民党一味退让,1927年中共在武汉举行的“八七”会议上,陈独秀没能进入中共临时中央政治局。《陈独秀传》称:“至此,陈独秀事实上被撤销党的总书记之职,他的中共政治领袖的生涯也正式宣告结束。”

李大钊同样未能出席中共第一次代表大会。1927年被捕,就义。

对于年轻的中国共产党员们而言,后人尝试复原的历史现场,就是他们当年生活的现实。问题只是,他们能否通过现场洞悉规律。这段历史,在后世读史者看来,或许我们未必认真探究过湖南作为曾经南北之战的枢纽价值,以及驱逐张敬尧的经历对毛泽东的真实影响。这一经历,相信毛泽东对北洋时期中国的认识,其深度将远远超过曾经的北大文科学长陈独秀与北大教授李大钊。也就在陈独秀中共政治领袖生涯宣告结束的中共“八七”会议上,毛泽东强调中国共产党,“要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的”。这一论断,随后简化成著名的“枪杆子里面出政权”。这不正是军事即政治的“民国逻辑”?

距中共“一大”召开24年后,1945年,抗日战争结束,国共两党有了携手共建新的中国的可能性。在美国的深度介入下,国共两党就国家权力的再分配进行了和平谈判,细研这一谈判及其破裂,历史学家邓野在其《联合政府与一党训政(1944~1946年间国共政争)》里论述:“和平谈判,从本质上讲,这是双方武力的对比所产生的政治现象,也就是说,和谈本身就是武力的派生物。然而,和谈的本质却又在于制止武力、取消武力,这样便产生了一个头足倒置的关系:以武力的派生物——和谈,反过来剥夺这个派生物赖以存在的依据——武力。这种倒置的关系具体表现在实际活动中,必然构成一个解不开、走不出的怪圈。”民国中人,其实逃不出民国逻辑的制约。蒋介石最后的选择,仍然是“以战止争”。

1949年,中华人民共和国成立。中国共产党由此完成中国的独立与统一,并带领这个国家走向复兴。■

(所需资料得到实习记者张冉的帮助)

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。