“隐居终南山”夫妇二人的山间美图

“隐居终南山”夫妇二人的山间美图

文/新浪专栏 观察家 侯虹斌

终南山,是一座著名的隐居名山。《新唐书·卢藏用传》里有一个故事:卢藏用想入朝作官,隐居在京城长安附近的终南山,借此得到很大的名声,终于达到了作官的目的。同样这么干过的,还有李白。他为了当官,隐居终南山,并以此为据点,四出活动,终被赏识。

实际上,“翩然一只云间鹤,飞来飞去宰相衙”的故事历朝历代都在发生。直到今天,经由美国汉学家、佛经翻译家比尔·波特的亲身前往终南山寻访,写出《空谷幽兰》一书,很多西安人才知道距离市区一小时车程的终南山中,有五千多位来自全国各地的修行者隐居山谷,过着和一千年前一样的生活。

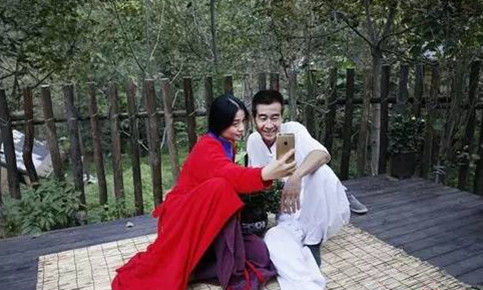

这几天,“隐居终南山”再度成为热词,是因为媒体和网络对如是、周杰这对年轻的隐居夫妇的报道:“青山、绿水、蓝瓦,品茶读书;布衫、草帽、小铲,采药看病。这就是2000年毕业于西安医学院临床医学专业的如是和丈夫目前在终南山里的状态。”如是曾在渭南一家医院上班三年,后来停职进修。去年开始与丈夫一起山居终南,采药、熬药,治病救人。报道说是他们“为了慢生活”,网友评论中也热切地表达了对他们这种隐居生活的向往:“逃离城市里的拥挤、污染、雾霾和垃圾食品”。配合着文字的,还有二人在山间大量的美图。

不知道为什么,我总觉得这种向往里,画风有点不对。

首先,这对夫妻在山上行医,给村民治病,有没有行医资格?妻子是临床医学专业毕业的,但她声称,“治病药方来自老军医刘衡和出家的师傅”,看起来非常像是“非法行医”。夫妇二人在终南山用老军医的秘方行医,叫人无法不联想到开办终南山医院的胡万林。而胡万林带来的危害,应该已是人尽皆知了。

当然,如果他们确实已取得行医资格,这种山居生活就无需苛责了。只是这种语焉不详的新闻报导很令人揪心。说白了,那不像报道,而是对某种不了解的生活方式赤裸裸的“安利”。你只顾着自己隐居终南山,也不管人家终南山受得了受不了。

没错,国外也有一些环保主义者会采取更极端、更离群索居的生活,来从事隐居实验、环保实验。虽然我未必欣赏那些nuts的狂热精神,但他们在探索一种可能,是一种生活方式上的“极限运动”,自己承担后果好了。但和国外的隐居实验能够较为真实地呈现实验中的苦难、危险、乐趣和矛盾不同,国内报道对这种小资的隐居,基本呈现清一色对“桃花源”的艳羡,隐藏了很大的误导性。选择性的报道,不仅片面地美化了这种生活,还有意遮蔽事实。

个人有经济实力,辞去工作,去山间休个闲、度个假,没问题;但舆论导向鼓吹这种生活,就滑稽了:那是对真正生活的隔膜。你看看人家夫妻二人,城里有生意,租得起山间的好房子,他们身上的衣物一看就是好料子,想必也不便宜。过段时间人家呆腻了,开着车回城,一点儿也不耽搁他们的中产生活。他们不是村民,不需要对大自然负责,他们有的是退路。

其实这不是个案,网上一搜“隐居”,新闻比比皆是。我对当事人没有什么意见,我反感的是那种导向。就如同上一轮小资们对行走西藏的渴望一样,仿佛只要去那里旅游上几天,灵魂就得到荡绦,心灵就得到净化。可那些在西藏生活的人,凭什么人家活一辈子都达不到你们呆几天的效果?如果小资们成群结队地去西藏,能大大地拉动了那里的消费,倒也功德无量,但大多数都是穷游的,恨不能多省钱,多占当地人的便宜。隐居也如是,目的是减少消费,变相地消耗着当地的资源,透支着当地人的信任;等村民们终于疲惫了,天真淳朴的边际效应减少了,隐士们尽可以拍拍屁股走人,带不带走云彩还说不定呢。

据说,北京朝阳区有三十万散养的仁波切。城里人真会玩,现在,手串、红木、国学、仁波切,还有中医,都是中产新的标配。有的中产们玩儿厌了,开始玩起隐居。说白了,隐居只不过是一种新的仁波切,但那是真正的信仰真正的皈依吗?

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

閺傜増姘拃锔俱仛閿涙矮鎹㈡担鏇熸暪鐠愬綊顣╁ù瀣兊缁併劋绱伴崨妯肩搼楠炲灝鎲¢惃鍡曡礋鐠囧牓鐛ラ敍宀冾嚞閸曞じ绗傝ぐ鎿勭磼閻愮懓鍤潻娑樺弳鐠囷附鍎�