秦伯益院士在“诺贝尔奖与文化软实力”论坛上演讲

秦伯益院士在“诺贝尔奖与文化软实力”论坛上演讲

文/秦伯益

半个世纪以来我的一个疑问

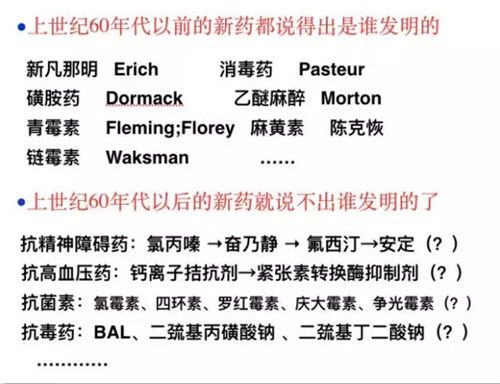

为什么上个世纪60年代以前的新药都能说得清楚是谁发明的,而上个世纪60年代以后出现的新药都很难说清楚是谁发明的了?

这个问题是我经过认真地梳理和总结后发现的,困扰了我很长时间。今天我们来尝试探讨一下,这究竟是为什么?

图1 新药与发明人 来源:秦伯益演讲PPT

图1 新药与发明人 来源:秦伯益演讲PPT上图中的内容,不是我为今天的演讲去临时查询的,而是在我的脑子里存在了很长时间。上世纪60年代以前的新药,比如新凡那明是德国科学家埃里克·霍夫曼Erich Hoffmann发明的,消毒素是法国微生物学家、化学家路易·巴斯德(Louis Pasteur)发明的,磺胺药是德国病理学家与细菌学家格哈德·多马克(Gerhard Johannes Paul Domagk)发明的,青霉素是英国细菌学家、生物化学家、微生物学家亚历山大·弗莱明( Alexander Fleming )和英国病理学家弗洛里(Howard Walter Florey)发明的,麻黄素是中国科学家陈克恢发明的,而链霉素是原籍乌克兰的美国生物化学家、土壤微生物学家赛尔曼·瓦克斯曼(Selman A. Waksman)从链霉菌中析离得到,是继青霉素后第二个生产并用于临床的抗生素。

我们在大学课本上都能看到这些人的名字,很明确是这些药物的发明者。

可是,上世纪60年代以后的新药,就说不出是谁发明的了。那时至今50多年,全世界发明的新药不少,而且有些药物开启了疾病治疗史上的新篇章,比如抗精神障碍药之前是从来没有的,从最早的氯丙嗪发展到奋乃静、氟西汀,一直到今天普遍使用的安定,我们都很难确切说出是由谁发明的。

与此类似,抗高血压药、抗菌素、抗毒药等等也有同样的情况,虽然它们总归是由人来发明的,但很难在科学史上找到确切的答案,告诉我们这些药物的发明者。

青蒿素是半个世纪内唯一获得诺贝尔奖的人用新药

那么再来看看因为发明新药而获得诺贝尔奖的情况,做这个统计我花了一些苦功夫。

图2 上世纪60年代之前获得诺奖的新药 来源:秦伯益演讲PPT

图2 上世纪60年代之前获得诺奖的新药 来源:秦伯益演讲PPT从1901年到2015年的115年间,诺贝尔奖总共有11项颁给了发明新药的科学家,有一些新药是多位科学家共同发明的。

图3 上世纪60年代之后获得诺奖的新药 来源:秦伯益演讲PPT

图3 上世纪60年代之后获得诺奖的新药 来源:秦伯益演讲PPT1927年,奥地利科学家Julius Wagner-Jauregg因发明抗疟药奎宁获得诺奖,这也是第一次因为药物发明而被授予诺奖。在此之前,有关疟疾的研究已经两次摘得诺奖,一次是因为发现疟原虫,另一次是因为发现疟原虫的作用机理。

我们看到,在因为新药发明而获得的诺奖中,1966年之前得奖的占了一大半,即便是1988年获奖的美国科学家Black和Hitchings,他们发明新药的工作也都是在上世纪六七十年代完成的。

还有,2015年与屠呦呦一同获得诺贝尔生理学或医学奖的美国科学家坎贝尔、日本科学家大村智,他们两位发现的阿维菌素是为了防治两种丝虫病,这种药并非人类服用,而是通过杀灭环境中丝虫的方式达到防治目的。通过以上两个方面的分析,我们发现,因为诺贝尔奖必须授予具体的个人,可是又因为60年代以后的新药很难说出确切发明人,所以1966年之后因为发明新药而获得诺贝尔奖的科学家人数明显减少。

1988年之后,过了27年,诺贝尔领奖台上才出现了中国科学家屠呦呦,因为发现青蒿素而获此至高荣誉。再与2015年的另外两位生理学或医学奖得主对比,你会发现屠呦呦取得了一项了不起的成就,因为青蒿素是上世纪60年代以后完成的、半个世纪内唯一获得诺贝尔奖的人用新药。

为什么新药获得的诺奖越来越少?

接下来要问,为什么会这样?半个世纪以来,科技在进步、新药发现也在不断进步,可是为什么新药获得的诺奖却越来越少?

我们知道,美国食品药品监督管理局(FDA)在1962年公布《药品法修正案》,规范了新药审批要求,规定新药必须做到有效、安全、可控。

新药要达到这一标准并不简单,这对药物研发的化学和工艺、药理和毒理、临床和上市后的监督都提出了一系列的要求。

屠呦呦的工作,是在青蒿植物中找到了有效抗疟单体,命名为青蒿素。而在屠呦呦发现青蒿素之后,与药理毒理分析、临床试验等相关的一系列工作,并不是屠呦呦能够一个人完成的。事实上,今天没有任何一个人能够完成有关新药研发的全套工作,都需要大协作。

屠呦呦发现有抗疟作用的单体,是青蒿素药物研发的启动,是独特而领先的,没有她的这项工作,后来有关青蒿素结构测定、药理毒理、临床试验、生产工艺和青蒿素衍生物等工作就不可能开展。同样,如果没有后来各专业的协作,青蒿素就只是一个化合物,而不是新药。

所以看过有关青蒿素发现历史的大量材料之后,我的第一个感觉就是——屠呦呦是很幸运的。

屠呦呦的幸运来自多个方面,第一是中医古籍的启示,1700多年以来,凡是中医古籍中谈到抗疟疾的,基本没有丢掉过青蒿;第二是从中央领导到每个基层人员的支持,当时正处于“文革”之中,很多科研人员都被打倒了,可谓“百花凋零、一枝独秀”;第三是“523”任务组强有力的领导和多学科庞大队伍的支撑;第四,屠呦呦所在单位中医研究院当时拥有的地位,他们的领导者有足够的智慧和谋略,将中药筛选工作交给了中医研究院,而不是把针灸、化学合成等工作给他们,否则难度会大很多,智慧还体现在任务分工、药物命名、贡献者排序、奖项申报等多个方面;最后,当然还离不开屠呦呦本人的细致和执着等,以及屠呦呦在发现青蒿素过程中所作的贡献,正好符合诺贝尔奖的评审标准。

最深刻的悲剧,往往就发生在好人之间

屠呦呦的获奖是幸运的,但更应关注的,是青蒿素获奖后给我们带来哪些思考?

第一是诺贝尔奖评审委员会应该考虑的问题。诺贝尔奖始评于1901年,当时是小科学时代,那么小科学时代科学研究的规律和评审规则,是否能够适应今天大科学时代的科研现实?我把这个问题提出来,请大家一起思考。

我也看到,上世纪60年代以来得诺奖的研究工作越来越深、越来越专,固然诺贝尔奖只奖励原创工作,但这些工作对人类健康或社会进步带来哪些好处,有时并不清楚。

暂且不论诺奖本身的问题,更应该思考的重点,是我们国家的科技组织工作究竟从青蒿素获奖中得到了哪些启示。

比如,青蒿素的成功是特例还是常态?青蒿素的大协作,究竟是可复制的还是不可复制的,抑或是有时可以复制的?

另外,青蒿素的成功是否意味着中国的“诺贝尔奖情结”已经解除?一般来说,一个好的国家,建国50年内总会有本土的诺贝尔奖获得者,可是我们没有,于是盼啊盼,而且总盼总没有,从上世纪90年代开始盼出了“诺贝尔奖情结”。今天,我们终于实现了中国本土科学家荣获诺奖“零的突破”,可这是“昙花一现”,还是意味着中国科学将“渐入佳境”,进而未来我们国家能成为“诺奖大国”?

如果我们不希望今年的获奖是“昙花一现”,那么就要深思中国的科研政策到底要如何改革,才能既符合国情又能融入世界规则?

回答好这个问题是何其之难啊!以我国的教育改革为例,我们总在说不要走老路、邪路,我们主观上总想走正路,但实际上时不时都在走弯路。

以教育为例,教育改革30年,出台的教育产业化、应试教育、大学扩招、高校合并、学校升级,这五项措施没有一项符合教育规律。

教育的目的从古至今其实没有变化,就是教书育人,传授知识和技能的同时,教会大家做人做事做学问的道理。现代教育有一个很大的进步,就是应该按照人的自然生理、心理、心智发育成长的过程,给予他适当的教育支持。人生下来对这个五彩缤纷的世界一无所知,所以学前阶段要鼓励孩子的探究欲和好奇心;小学阶段,他的社会生活范围扩大了,那么就应该培养其爱心和公德;中学阶段,应该培养他们的理性和诚信;到了大学的时候,最应该注重培养智慧和人格。

我们过去常引用弗朗西斯·培根所说的“知识就是力量”,他完整的表达是说知识能够引起思维、产生智慧、进行实践、付诸行动,产生力量。也就是说,知识到力量之间有很多传递和放大的环节。如果只说知识就是力量,那就会没完没了地灌输知识。

其实,从教育管理者到学校校长师生再到家长学生,没有一个人不想把教育搞好,大家都是好人。可是这些好人因为价值观不同、思维不同、社会影响不同,最终造成了教育的悲剧。

最深刻的悲剧,往往就发生在好人之间,大家都想把事情搞好,但最终没有搞好。我们现在仍面临着很多这样的悲剧,那么科研政策的改革将如何走出这悲剧怪圈呢?

(作者为中国工程院院士)

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)