湖南新农村考察报告:父与子的观念碰撞(新农民) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年03月06日17:11 潇湘晨报 | |||||||||

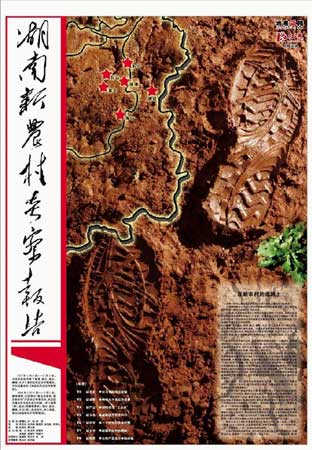

系列报道《湖南新农村考察报告》  湘潭县响水乡青竹村,2006年2月18日。说起儿子大学毕业回乡当农民一事,卢国良说:“这小子算给我上了一课。”红网记者明健飞 摄  2006年2月19日,韶山冲毛震公祠。“湖南新农村考察报告采访团”成员在祠内合影留念。 在新农村的道路上 这是一片伟人曾经亲历的土地,这是一条伟人曾经走过的线路。 当国家把建设社会主义新农村调整到发展的战略层面,我们随之也迅即将第一缕目光投向了广袤的农村。

79年前,毛泽东选择这片土地作为考察中国的一个标本,选择这条道路寻找推进中国革命的动力;79年后,在建设新农村的大潮涌起之时,我们同样选择了这片土地作为考察新农村建设的标本,我们同样选择了这条道路作建设新农村的思考。 湘潭(县)、韶山、湘乡、衡山、醴陵、长沙(县),这里有先行者的足迹,后来者希望藉此进行新的追索。沿着这条道路推进中国革命的毛泽东在他的《论持久战》中说,战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。我们同样相信,在今天的建设中,发展的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。 中国的改革发轫于农村,当市场经济的建设达到一个高度时,国家适时作出了“以城促乡、以工补农”的决策,加大对农村的公共投入,建立农民增收的长效机制,实行工业反哺农业、城市支持农村,坚持“多予少取放活”,为田野注入新的希望,为农村注入新的活力。 农民是农村现代化的主体,农民又是整个现代化转移所指向的客体。在国家高速发展中已相对滞后于城市的农村,对这样的政策与反哺,满怀美好憧憬,充满发展的激情。这些朴素的愿望,如同改革开放初期“楼上楼下,电灯电话”的憧憬一样,他们希望以自己的劳动达到进一步的富裕,他们希望有稳定的渠道来达到长期增收,他们希望城市能够更好更快地接纳他们,他们希望在农村也能像在城市一样,享受教育、医疗、社会基本保障等更多更好的公共服务,他们希望农村的路、水、电等基础设施建设也能像城市一样发展起来,他们希望在农村也能有更多的文化与精神生活的享有。 他们渴望,他们更急切地将渴望变为力量,投入到建设与发展中去——我们的父老乡亲,他们的感受与想法,在建设新农村的工作中,不仅是焦点,而且是落脚点。 农村是中国广阔与深厚的土壤,农民是中国人不能忘却的血脉情感。在这样一个历史时刻,建设社会主义新农村,凝聚中国人发展的情感。多少年来,农村滋养了工业、滋养了城市,而今天,在共同富裕的目标下,我们必须建立统筹城乡发展的体制,我们必须促进城乡一体与经济互动,我们必须加快城乡的融合与共同提升,使中国的整体经济在一个更高的层面、在一个更好的资源配置下良性前进。 中国的发展,不可能是割裂的发展;中国的发展,必须是均衡的发展。建设社会主义新农村,是中国经济发展的内在要求,也是中国经济持续高效发展的根本。中国社会只有实现了均衡发展,才能形成真正稳定的社会结构,才能在现在的基础上内生出真正的中国特色的现代化之路。 建设社会主义新农村就需要我们扎根这片热土,深入血脉,以情感、以智慧,从关心到关怀,从来路到反哺,从给予到建设,一步一步地行进,一步一步地夯实,一步一步地在实效中证明。 以我们所用的时间而言,我们走过的农村,也许脚印还是浅的,它需要全社会,需要每一个人持续而深入地走下去。(本报评论员 晓宇) 毛主席当年考察路 为了答复当时党内外对农民运动“糟得很”的责难,从1927年1月4日起,毛泽东先后在湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县考察了湖南的农民运动。历时32天,写成了《湖南农民运动考察报告》。 79年后重走主席考察路 站在“湖南新农村考察报告采访团”团旗下合影时,我们心情特别激动。虽然我们曾经是土生土长的乡里人,但离开农村十年以来,这还是我们第一次带着探寻的欲望去接近生我养我的湖南农村。 79年前,34岁的毛泽东回到湖南,身着蓝布长衫,脚穿草鞋,手拿雨伞,考察了湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县的农民运动,历时32天,行程700公里,写成了《湖南农民运动考察报告》。 与当年毛泽东穿着草鞋翻山越岭不同的是,我们这次考察是乘着越野车在高速公路和乡村公路上奔驰,自然考察采访的周期也短得多。当汽车掠过起伏的矮山、收割后的农田和错落的农家小楼时,我的眼前浮现出《湖南农民运动考察报告》中描述的1927年的湖南农村“工业品特贵、农产品特贱、农民极为贫因”的景象。 几十年来的乡村巨变,如果主席有知,怕也会“当惊世界殊”了。 父与子的观念碰撞 百万培训工程:为推进新农村建设,今年我省将加快培养造就有文化、懂技术、会经营的新型农民。将抓好农村劳动力转移就业职业技能培训,切实抓好“百万培训工程”和“阳光工程”的实施,落实今年劳动部门完成40万人、农业部门20万人、扶贫部门8万人的培训任务。重点建设150个培训输出基地。 建设新农村,我们面临的最直接的问题是,农村作为一种社区,农业作为一个产业,农民作为劳动者,如何跟上现代化的步伐,而不是被现代化拒之门外。 农村,农业,农民。起主导作用的永远是人,我们的考察报告就从农民讲起。 沿着毛主席当年走过的路,我们发现,改革开放20年,时代进步了,农民自身进步了,他们已经不是传统意义上的“农民”。今天,我们在尊敬“老农民”的同时,更应大声地呼唤“新农民”。 时间:2006年2月 地点:湘潭县响水乡青竹村 卢波,毕业于湖南农业大学园艺专业大专班,今年24岁。2002年,当他从学校毕业,心甘情愿地卷起铺盖回到老家时,乡亲们曾议论纷纷,说:“这孩子是不是哪根筋出了毛病?” 卢波却说:“农村需要有知识的新农民,更需要新观念来推动,我愿意用自己在前途问题上的观念转变,来为父老乡亲们树一个更新观念的样板!” 新老农民间的观念碰撞,首先在卢波和他父亲之间产生。 大学毕业后自愿回家当农民 1999年,卢波参加高考,考上了湖南农业大学园艺专业大专班。家里飞出个“金凤凰”,卢国良不知道有多高兴,曾经为儿子设想了多种未来。 卢波也一直按照父亲的“梦”在努力,他虚心好学、勤奋努力,无论学业成绩还是社会实践能力在班上都是顶呱呱。然而,随着在长沙读书的时间一长,他突然萌发了一种和父亲的“梦”相反的想法。 城里的生活很精彩也很无奈。读书3年,大城市的繁华让卢波既感受到了快节奏生活的魅力,同时也让他感受到了就业的压力,城市里聚集了大量的精英,一些硕士生都找不到满意的工作,自己一个专科生就更加困难了。与此同时,本乡一个农民的经历却在深深地感化着他:这个老乡在家乡发展农产品加工企业,一跃成了远近闻名的“能人”。 “身份并不重要,关键要看怎么去做!干事业不一定都要往城市跑,在农村同样可以打出一片天地。”卢波认为,自己的根在农村,自己的希望也在农村。于是他毅然决定,毕业后回农村。 “我的决定让父亲和邻居们很不理解,但是他们这种不理解更坚定了我回农村的决心!我回农村是因为自己观念的转变,而他们不理解说明他们观念还需要进一步转变,我愿意为父老乡亲们树一个更新观念的样板!”卢波说。 父亲成绩不小但不值得效仿 卢波的决定让卢国良很不理解。 说起卢波的父亲卢国良,那可是湘潭县赫赫有名的人物。当然,他赫赫有名并不是因为他是青竹村的党支部书记,而是他头顶上那顶布满光环的“田秀才”的“帽子”。“田秀才”是乡亲们对他的昵称,也是乡亲们对他所作贡献的肯定。在那一辈人里,卢国良属于那种有理想的人——1977年他就到外地打工,是村里第一个建楼房的。1988年他辞去工作,回家承包荒山种果树,并且鼓励村民开荒山、种果树。在他的带动和帮助下,全村村民都走上了种养结合的生态农业之路,村集体年经济收入达5万元,青竹村人平纯收入也由2002年的3000余元,突破到了2004年的4823元。 尽管自己在农村干得很不错,但卢国良认为,儿子好不容易考上大学进了城,却仍然回到了农村,他无法接受这个事实。儿子今后怎么办?卢国良再一次盘算:自己已经有了较好的事业基础,儿子回来正好可以“子承父业”,帮自己发展种养业。 然而,这一次卢波又让父亲失望了,他认为父亲的事业“值得敬佩但不能全盘效仿”。卢波说:“父亲成绩不小,但还是没有从种田养猪的圈圈里走出来,要干大事,还得另辟蹊径。” 儿子给老子上了一课 对儿子的想法,卢国良万般无奈。然而,就在父亲的埋怨和叹息中,卢波的事业开始起步。 机会终于来了。这一天,湘潭万客源商贸有限公司总经理易冠呈来村里找卢国良办事,和卢国良谈到了增加营业网点,开辟农村市场的事。卢波眼前一亮:“对呀!过去农民使用的日用品大部分是假冒伪劣产品,将城市正牌消费品销往农村符合新时代农民的消费需求,这里面隐含着一种巨大的商机。如果抓住这一商机,一定可以干出一番事业来!” 果然不出所料,由卢波担任经理的“万客源”青竹连锁店一开张,便迅速打开了局面,销售额和利润额直线上升。“下一步,我想帮老板在农村开辟更大的市场,扩大农村网站,让更多的农民坐在家里就能用上正宗的城里货!”坐在超市的收银台上,卢波对记者说。 儿子的生意越来越好,卢国良心里也逐渐亮堂:“这小子算给我上了一课,其实只要有知识、有技术、有本事,当农民同样可以干出大事业。” “身份并不重要,关键要看怎么去做!当卢波这样的农民也不差呢!”记者从卢波的店里出来时,围在店门口看热闹的人群中突然冒出了一句这样的话…… 从观念上“富裕”起来 曾在电视里看到过这样一幅场景:一位记者在西北贫困山区采访,碰见一个小孩赶着一群羊,于是上前搭话,产生了如下对话—— 记者:娃娃你在干啥? 羊倌:放羊。 记者:放羊干啥? 羊倌:卖钱。 记者:卖钱干啥? 羊倌:娶媳妇。 记者:娶媳妇干啥? 羊倌:生娃。 记者:生娃干啥? 羊倌:放羊。 …… 记者无语,沉思良久,潸然落泪…… “没有哪种转变比观念转变更艰难,没有哪种转变比观念转变更重要。”当我在电脑上敲下“新农民”3个字时,一句这样的话伴随着一种说不清的感觉立即浮现在脑海。 湘潭县人大常委会原主任赵荣球对记者说了一件这样的事: 2005年,湘潭县茶安镇杨溪村修通村公路,全部动用机械化,一些本来可以发动农民劳动力自己出工出力的项目也由机器代劳了。许多农民劳动力闲着在家里打麻将。结果路修好后一算账,整个工程项目欠下35万元债务,村干部连年都没有过好。 十几天的走访,六个县市的奔波,除了对农村的重新认识和重新定位外,我觉得自己最大的收获便是真正了解了“观念转变”那句话的内涵。尽管大多数农民都在憧憬着自己美好的家园,尽管大多数农民都在为此付出汗水和心血,然而,在一些地方,一些并不和谐的因素同时也在暗潮涌动。 等、靠、要的思想观念依然普遍存在;致富后不思进取,追求奢华享受,甚至沉迷于吃喝嫖赌的事情也时有发生;少数地方甚至出现了攀比斗富的庸俗习气…… 凡此种种,使我想起了在湘乡走访时一位村支书说的一句话:让一个人生活富裕起来不难,而让他从心理上也富裕起来却不易。这位已经为农村建设倾注了二十几年心血的村支书,用自己的切身体验为正在逐渐升温的新农村建设提了个醒:建设新农村首先应当让农民从观念上“富裕”起来! 针对我省农民的现实情况,韶山市副市长李梦林为当前的农民画了一个像:“现在的农民,解决了温饱问题,其中一部分甚至过上了小康生活,但相当一部分缺乏专业知识,迫切需要一个发家致富的长效机制。现实中的农民和建设社会主义新农村所急需的新型农民还有较大的差距。相当一部分农民价值观念的变化尚滞后于时代的发展”。 由此可见,作为政府,投入不能仅仅停留在物质和资金上,“扶贫”更要“扶志”,“输血”更要“造血”,只有通过教育、技术、信息等智力扶持,培养农民自身的“造血功能”,才能实现预期的目标。正如湘潭县人大常委会原主任赵荣球所说:“千投入万投入,不如调动一个农民积极性的投入。” 作为农民本身,应当走出观念上的误区,走出无奈、无助的“怪圈”,挺直腰杆,真正担起自己的“主体”责任。 但愿新时代的农民能够走出这个祖祖辈辈沿袭至今的“放羊循环”,做一个名副其实的“新农民”。 ★邹爱华 超前意识与传统思维并存 卢波无疑是新时代涌现出来的新农民形象,其观念的解放程度和知识水平均代表着新农民的发展方向,然而,像他这样的新农民毕竟还是不多,用韶山市副市长李梦林的话来说,目前农民在观念上还处于一种超前意识与传统思维并存的状态。 李梦林为当前的农民画了一个“像”:解决了温饱问题,其中一部分甚至过上了小康生活。他们中,一部分人的开放意识、竞争意识和求知意识较强,并以不同的方式去追求自身价值的实现;而另一部分人则缺乏新观念新知识,还固守着“日出而作,日落而息”的生活方式,有的甚至文化素质低下,相信传统经验,轻视现代文化。 与此同时,李梦林也为建设社会主义新农村最需要的新农民画了一个“像”:思路开阔、意志顽强、知识化专业化程度相对较高,坐在凳上一座钟,站起身来一棵松,走起路来一阵风,干起事来一窝蜂,全心谋发展雷打不动。 “目前,许多农民离这个标准还有较大的差距,相当一部分农民价值观念的转变尚滞后于时代的发展。”李梦林说。 李梦林所说的“超前意识与传统思维并存”状况确实反映了我省农民的观念现状,记者在考察中发现:由于各地的发展状况不同,农民观念的发展状况也参差不齐。在工业生产相对发达的长沙县、醴陵市,农民素质普遍较高,发展意识也十分强烈;而在湘潭县、湘乡市和衡山县的一些偏僻山区,很多农民还无法从传统的观念中走出来,仍旧沿袭着世代相传的“家规祖训”。 观点:“吃大的嘴巴,看大的眼睛。要提高农民素质,必须鼓励农民外出打工,让他们多接触社会、开阔视野、增长见识,只有在社会这个大熔炉里不断锻造,才会真正达到提高素质的目的。” ——湘潭县副县长王永红 部分农民价值观出现畸变 考察中记者发现:衡山县某镇正搭台唱“花鼓戏”,一探究竟,却原来是当地一个大家族在搞族谱告成暨发谱庆典;一些外出打工农民赚了钱后,都在家里大兴土木修建楼房,其中很多村民在修建住房时,根本没有考虑住房的实用性,而是讲究“豪华、气派”,一建好几层楼,大部分房间被闲置…… 尽管以上现象只是在个别地方、个别人身上发生,但是,却反映了部分农民价值观念出现了一定的错位和畸变。 在考察中,记者对部分农民做了一个小范围的调查,发现部分农民价值观发生的畸变突出表现在以下几个方面: 在价值评判基准上,由重义轻利走向了重利轻义,有不少农民赞同“有钱能使鬼推磨”的观点。在实现价值的手段上,有一些农民认为“讲了良心赚不了钱”;也有一部分人认为“市场经济就是骗子经济”。在个人与社会的关系上,部分农民持的是“黄牛角,水牛角,各顾各”的态度,有50%的农民赞成“人人为自己,菩萨为大家”,而不赞成“人人为我,我为人人”的观点;在回答“面对集体和国家财产遭到侵占、侵害你该怎么办”时,有25%的农民表示“与我无关”;对待贫困乡邻,有42%的农民表示“是他们自己没能耐,他该穷”。在对待竞争和发展上,一些中老年农民习惯于“种田吃饭、喂猪过年、养鸡买盐”,陶醉于“十来亩地一头牛,老婆孩子热炕头”。 由此可见,目前由于发展的不平衡以及由此产生的选择多样性,农民价值观念变化的现状尚呈现着一种复杂多样的格局,存在着诸多的矛盾和问题。 观点:“一个历史悠久的传统社会,要立体地改变自己的生活方式,不论个人还是社会,都需要经历一个‘痛并快乐着’的漫长过程。要加快这一过程的嬗变,必须对症下药,头痛医头、脚痛医脚,这样才能只有快乐没有痛。” ——湘乡市副市长潘如心 发挥农民主体地位作用 建设新农村的主体是农民,进一步转变农民观念,培养新型农民显得尤为重要。其实,大部分地方主政者已经意识到了转变农民观念、提高农民素质对于建设社会主义新农村的重要性。 为了对农民进行引导和职业技能培训,促进农村劳动力转移就业,韶山市2005年对2000余名农民进行了“阳光工程”培训;同时针对在家从事种养业的农民进行了“新型农民科技培训”,共培训农民1000多人。通过各种培训,该市2005年共有1万多名农民实现了劳动力转移。 “要建设好社会主义新农村,必须通过培训来提高农民的文化素质和生产生活技能,如果农民的素质不提高,其主体地位发挥不出来,建设社会主义新农村就变成了我们要他做,这样是做不好的!”韶山市副市长李梦林说。 湘乡市的农民培训包括观念培训、文明培训和技能培训3个方面。该市专门成立了“阳光培训”办公室,并改造了农校、职业中专等培训基地。同时,根据农民不同情况和不同需要,创立了不同的培训体系。对农村的种养大户组织他们参加农技培训班或进农业技术学校学习;对农村青年则进行转移培训,市劳动局、科技局等部门以7个职业中专为基地,根据沿海发达地区劳动力市场需要,进行对口培训;对外地急需的冶炼、电工、水泥工艺等高技术人才,则利用当地铝厂、铁合金厂、啤酒厂等大中型企业进行跟班培训。 观点:“要从根本上提高农民素质,应当进行文化创新,尤其应当对现行的中小学教育进行改革,从小对农民进行正确的价值观引导。对农民的教育培训应当落到实处,不能搞形式主义。” ——湖南省社科院经济研究所专家陈文胜 相关专题:建设社会主义新农村 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 建设社会主义新农村专题 > 正文 |

| |||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||